97

Anton MatejCek Die romanischen Wandmalereien in der Rotunde der hl. Katharina in Znaim

98

getreu abzuschreiben, war er aber nicht gewachsen.

Ein flüchtiger Blick auf die Kopien belehrt uns, daß

die Sprache des Originales für den Abschreiber

nicht verständlich war. Die verzeichneten Propor-

tionen der Figuren, die Linien- und Pinselführung

beweisen klar genug, daß Trapp viel mehr die

Wiedergabe der äußeren Erscheinung der Formen als

die ihrer inneren Struktur anstrebte. Ähnlich entbehrt

seine Abhandlung nicht eines gewissen Wertes, so-

lange sie die kunsthistorischen Fragen im großen

historischen Werken, wie auch Paraphrasen seiner

Zeitschriftenlektüre. Er zieht Denkmäler zum Ver-

gleichen heran, die mit den Malereien der Rotunde

keine Gemeinschaft aufzuweisen vermögen und oft

trägt er für die Wandmalereien, die er in das

XII. Jh. setzt, Belege aus dem XIII. bis XV. Jh.

zusammen.

Wie aus dem Vorangehenden ersichtlich ist, be-

ruht Trapps Abhandlung auf Pittners ikonographi-

scher Hypothese. Trapp hat sie zwar in gewisser Hin-

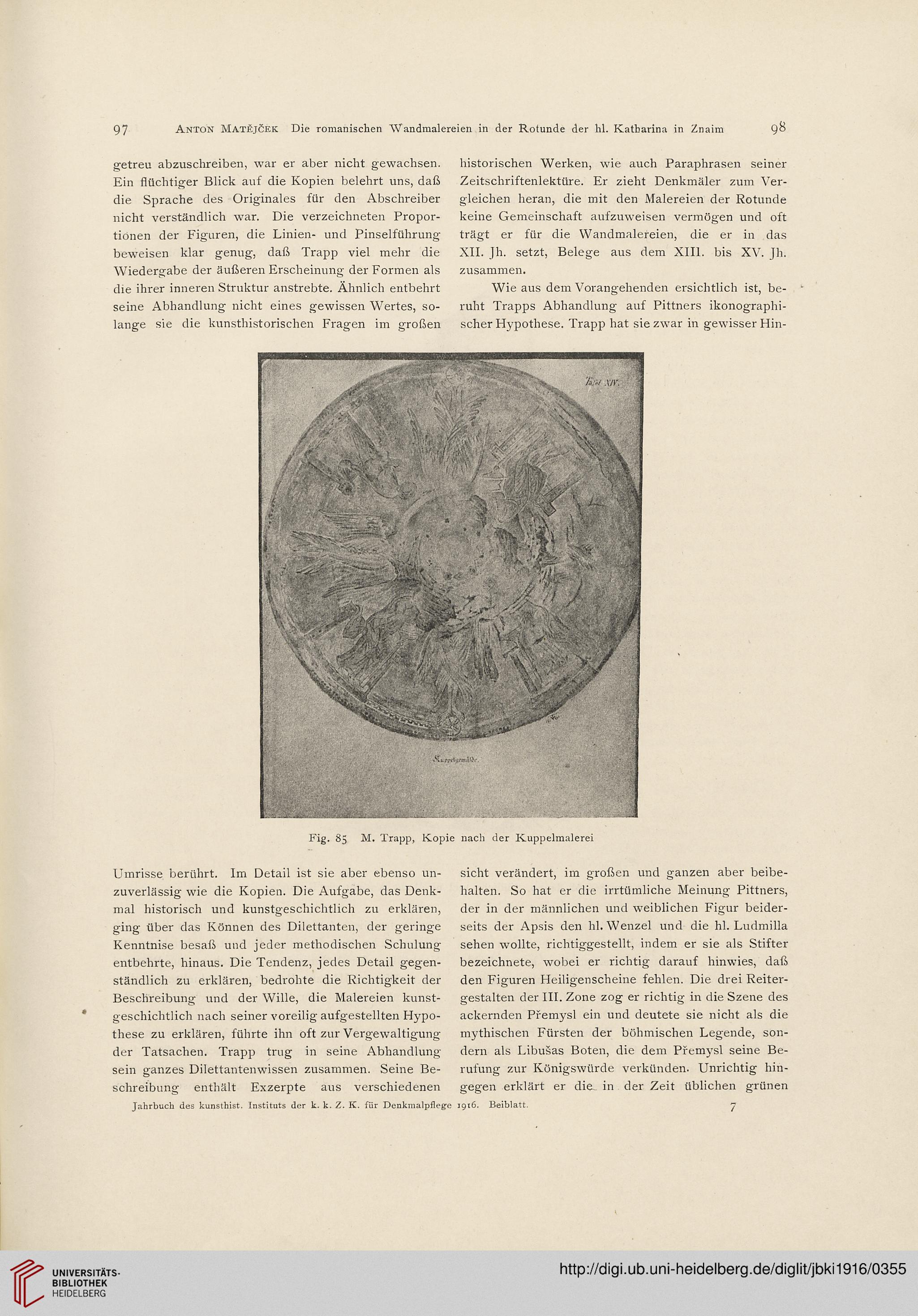

Fig. 85 M. Trapp, Kopie nach der Kuppelmalerei

Umrisse berührt. Im Detail ist sie aber ebenso un-

zuverlässig wie die Kopien. Die Aufgabe, das Denk-

mal historisch und kunstgeschichtlich zu erklären,

ging über das Können des Dilettanten, der geringe

Kenntnise besaß und jeder methodischen Schulung

entbehrte, hinaus. Die Tendenz, jedes Detail gegen-

ständlich zu erklären, bedrohte die Richtigkeit der

Beschreibung und der Wille, die Malereien kunst-

geschichtlich nach seiner voreilig aufgestellten Hypo-

these zu erklären, führte ihn oft zur Vergewaltigung

der Tatsachen. Trapp trug in seine Abhandlung

sein ganzes Dilettantenwissen zusammen. Seine Be-

schreibung enthält Exzerpte aus verschiedenen

Jahrbuch des kunsthist. Instituts der k. k. Z. K. für Denkmalpflege 1916.

sicht verändert, im großen und ganzen aber beibe-

halten. So hat er die irrtümliche Meinung Pittners,

der in der männlichen und weiblichen Figur beider-

seits der Apsis den hl. Wenzel und die hl. Ludmilla

sehen wollte, richtiggestellt, indem er sie als Stifter

bezeichnete, wobei er richtig darauf hinwies, daß

den Figuren Heiligenscheine fehlen. Die drei Reiter-

gestalten der III. Zone zog er richtig in die Szene des

ackernden Pfemysl ein und deutete sie nicht als die

mythischen Fürsten der böhmischen Legende, son-

dern als Libusas Boten, die dem Pfemysl seine Be-

rufung zur Königswürde verkünden. Unrichtig hin-

gegen erklärt er die- in der Zeit üblichen grünen

Beiblatt. 7

Anton MatejCek Die romanischen Wandmalereien in der Rotunde der hl. Katharina in Znaim

98

getreu abzuschreiben, war er aber nicht gewachsen.

Ein flüchtiger Blick auf die Kopien belehrt uns, daß

die Sprache des Originales für den Abschreiber

nicht verständlich war. Die verzeichneten Propor-

tionen der Figuren, die Linien- und Pinselführung

beweisen klar genug, daß Trapp viel mehr die

Wiedergabe der äußeren Erscheinung der Formen als

die ihrer inneren Struktur anstrebte. Ähnlich entbehrt

seine Abhandlung nicht eines gewissen Wertes, so-

lange sie die kunsthistorischen Fragen im großen

historischen Werken, wie auch Paraphrasen seiner

Zeitschriftenlektüre. Er zieht Denkmäler zum Ver-

gleichen heran, die mit den Malereien der Rotunde

keine Gemeinschaft aufzuweisen vermögen und oft

trägt er für die Wandmalereien, die er in das

XII. Jh. setzt, Belege aus dem XIII. bis XV. Jh.

zusammen.

Wie aus dem Vorangehenden ersichtlich ist, be-

ruht Trapps Abhandlung auf Pittners ikonographi-

scher Hypothese. Trapp hat sie zwar in gewisser Hin-

Fig. 85 M. Trapp, Kopie nach der Kuppelmalerei

Umrisse berührt. Im Detail ist sie aber ebenso un-

zuverlässig wie die Kopien. Die Aufgabe, das Denk-

mal historisch und kunstgeschichtlich zu erklären,

ging über das Können des Dilettanten, der geringe

Kenntnise besaß und jeder methodischen Schulung

entbehrte, hinaus. Die Tendenz, jedes Detail gegen-

ständlich zu erklären, bedrohte die Richtigkeit der

Beschreibung und der Wille, die Malereien kunst-

geschichtlich nach seiner voreilig aufgestellten Hypo-

these zu erklären, führte ihn oft zur Vergewaltigung

der Tatsachen. Trapp trug in seine Abhandlung

sein ganzes Dilettantenwissen zusammen. Seine Be-

schreibung enthält Exzerpte aus verschiedenen

Jahrbuch des kunsthist. Instituts der k. k. Z. K. für Denkmalpflege 1916.

sicht verändert, im großen und ganzen aber beibe-

halten. So hat er die irrtümliche Meinung Pittners,

der in der männlichen und weiblichen Figur beider-

seits der Apsis den hl. Wenzel und die hl. Ludmilla

sehen wollte, richtiggestellt, indem er sie als Stifter

bezeichnete, wobei er richtig darauf hinwies, daß

den Figuren Heiligenscheine fehlen. Die drei Reiter-

gestalten der III. Zone zog er richtig in die Szene des

ackernden Pfemysl ein und deutete sie nicht als die

mythischen Fürsten der böhmischen Legende, son-

dern als Libusas Boten, die dem Pfemysl seine Be-

rufung zur Königswürde verkünden. Unrichtig hin-

gegen erklärt er die- in der Zeit üblichen grünen

Beiblatt. 7