I 17 Hans Tietze Anmerkungen zu einigen in der Österreichischen Kunsttopographie veröffentlichten Porträts I iS

und geringere Wiederholungen an andere Höfe ver-

schickt wurden. Ein vorzügliches Exemplar dieser

Art — vielleicht auch eigenhändig — befindet sich

im Palazzo Pitti in Florenz; es war — als anonymes

Werk — bei der Florentiner Porträtausstellung von

1911 zu sehen (Abb. in Les Arts, Nr. 120, Dezember

1911). Dieses Bild ist etwas jünger; die Komposition

ist genau beibehalten, aber drei später geborene

Prinzen — Maria Karoline (1752), Maria Antonia

(1755), Maximilian (1756) — nachgetragen und in

zwangloser Weise eingefügt. Zwei weitere Wieder-

holungen der Komposition, die auf der Darm-

städter Jahrhundertausstellung von 1914 gezeigt

wurden (Biermann, Deutsches Barock und Rokoko,

Fig. 695 und 1210), gehen nicht direkt auf Meytens

zurück, sondern wurden nach dem Stich gemalt,

den J. C. Winkler um 1756 anfertigte; diesem liegt

das Schönbrunner Bild zugrunde, in das die später

geborenen Prinzen recht ungeschickt eingefügt sind.

Fig, 1210, eine Miniatur von Antonio Bencini, ist

wahrscheinlich, da der Maler auch als Verfertiger

einer Miniatur Josefs II. und der Miniaturen an der

von Franz von Mack für den Fürsten Kaunitz ver-

fertigten Prunktabatiere im Wiener Hofmuseum

(Saal XIX, Vitrine III, Nr. 55) überliefert ist, für

den Wiener Hof gearbeitet worden; solche Bildchen

erhoben keinerlei künstlerischen Anspruch, sondern

wurden verfertigt und verschenkt wie heutzutage

Photographien. Die Übereinstimmung mit dem

Winklerschen Stich ist vollkommen, nur ist ein

kleines Kind neben der vorn stehenden Prinzessin

weggelassen. (Vielleicht Erzherzogin Johanna Ga-

briele, j- 1762; an Stelle Erzherzogs Karls, f 1761,

wäre dann einer seiner Brüder gestellt). Fig. 695, mit

der Signatur: W. Pahl fec. 1768, ist ein ganz rohes

Erzeugnis, das nicht einmal direkt auf Winkler

zurückgeht, sondern nach Bencini oder einer ähn-

lichen Vorlage kopiert ist. Um diese Zeit war auch

Erzherzogin Maria Josefa (15. Oktober 1767) schon

tot und überhaupt wurde dieses Bild nach dem Tode

Kaisers Franz (1765) für den österreichischen Hof

wohl überhaupt nicht mehr gemalt.

Von anderen Bildern des Wiener Bandes steht

noch eines in Beziehung zum kaiserlichen Hause. Das

Damenporträt der Sammlung Kuranda (Fig. 388, hier

Fig. 88) mit derBezeichnung: Par J. E. Liotard 1762, das

früher für ein Bildnis der Königin Maria Leszcynska

galt (als solches bei der Porträtausstellung in Volks-

heim 1912, Nr. 13, ausgestellt), stellt Kaiserin Maria

Theresia dar. Ein in Haarschmuck und Kostüm ver-

schiedenes, aber zweifellos auf dieselbe Porträt-

zeichnung zurückgehendes Exemplar schenkte die

Kaiserin dem Genfer Juwelier Sales, aus dessen

Nachlaß es in das Genfer Museum gelangte (Abb.

bei Humbert-Revilliod-Tilanus, La Vie et les Oeuvres

de J. E. Liotard, Amsterdam 1897, S. 105), ein weiteres

— etwas kleineres — im Museum in Amsterdam.

Schon 1743 hatte Liotard die Kaiserin im Glanze

ihrer jugendlichen Schönheit gemalt (Exemplare in

Braunschweig und Weimar), 1762 malte er sie in

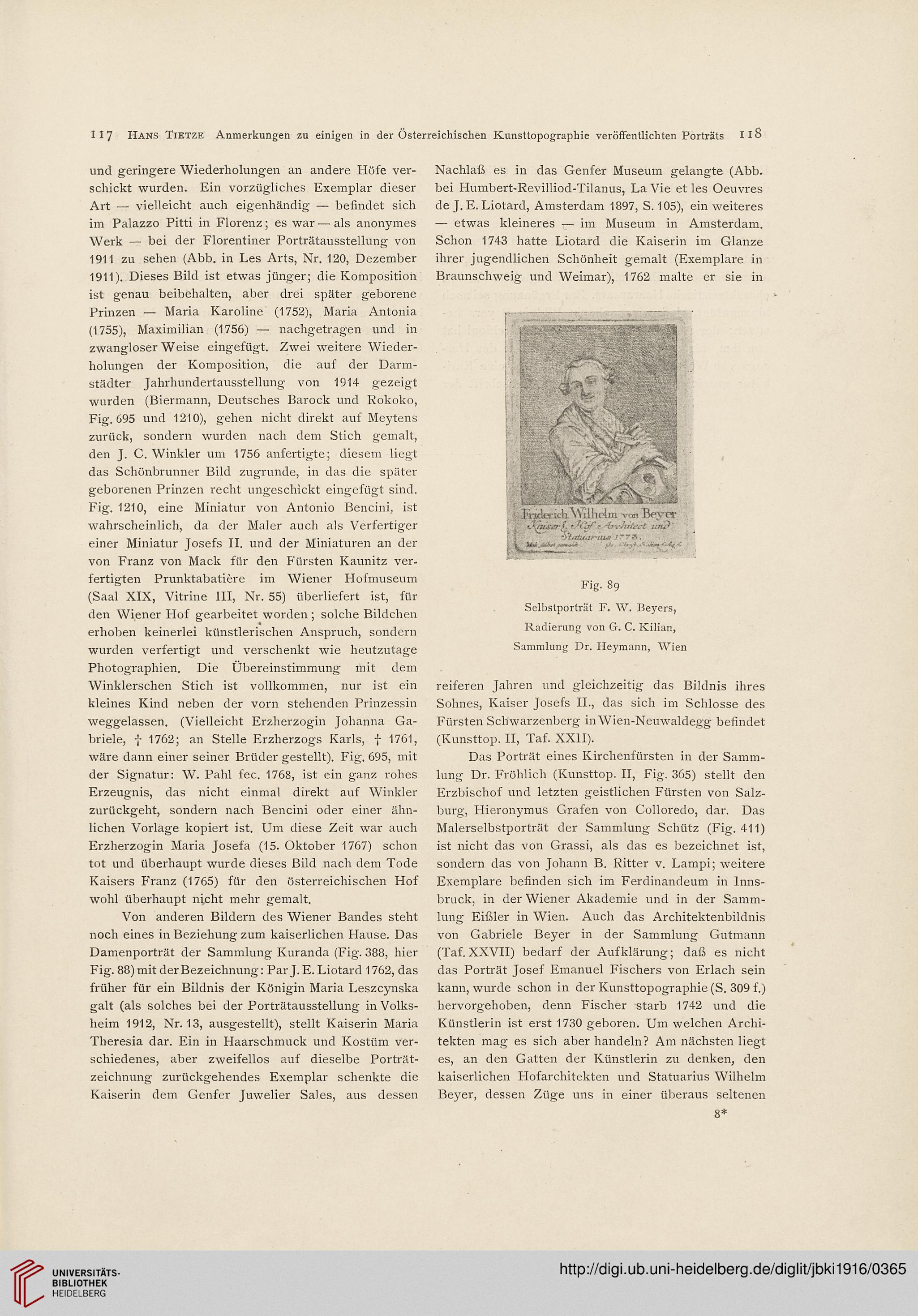

Fig- 89

Selbstporträt F. W. Beyers,

Radierung von G. C. Kilian,

Sammlung Dr. Heymann, Wien

reiferen Jahren und gleichzeitig das Bildnis ihres

Sohnes, Kaiser Josefs II., das sich im Schlosse des

Fürsten Schwarzenberg inWien-Neuwaldegg befindet

(Kunsttop. II, Taf. XXII).

Das Porträt eines Kirchenfürsten in der Samm-

lung Dr. Fröhlich (Kunsttop. II, Fig. 365) stellt den

Erzbischof und letzten geistlichen Fürsten von Salz-

burg, Hieronymus Grafen von Colloredo, dar. Das

Malerselbstporträt der Sammlung Schütz (Fig. 411)

ist nicht das von Grassi, als das es bezeichnet ist,

sondern das von Johann B. Ritter v. Lampi; weitere

Exemplare befinden sich im Ferdinandeum in Inns-

bruck, in der Wiener Akademie und in der Samm-

lung Eißler in Wien. Auch das Architektenbildnis

von Gabriele Beyer in der Sammlung Gutmann

(Taf. XXVII) bedarf der Aufklärung; daß es nicht

das Porträt Josef Emanuel Fischers von Erlach sein

kann, wurde schon in der Kunsttopographie (S. 309 f.)

hervorgehoben, denn Fischer starb 1742 und die

Künstlerin ist erst 1730 geboren. Um welchen Archi-

tekten mag es sich aber handeln? Am nächsten liegt

es, an den Gatten der Künstlerin zu denken, den

kaiserlichen Hofarchitekten und Statuarius Wilhelm

Beyer, dessen Züge uns in einer überaus seltenen

8*

und geringere Wiederholungen an andere Höfe ver-

schickt wurden. Ein vorzügliches Exemplar dieser

Art — vielleicht auch eigenhändig — befindet sich

im Palazzo Pitti in Florenz; es war — als anonymes

Werk — bei der Florentiner Porträtausstellung von

1911 zu sehen (Abb. in Les Arts, Nr. 120, Dezember

1911). Dieses Bild ist etwas jünger; die Komposition

ist genau beibehalten, aber drei später geborene

Prinzen — Maria Karoline (1752), Maria Antonia

(1755), Maximilian (1756) — nachgetragen und in

zwangloser Weise eingefügt. Zwei weitere Wieder-

holungen der Komposition, die auf der Darm-

städter Jahrhundertausstellung von 1914 gezeigt

wurden (Biermann, Deutsches Barock und Rokoko,

Fig. 695 und 1210), gehen nicht direkt auf Meytens

zurück, sondern wurden nach dem Stich gemalt,

den J. C. Winkler um 1756 anfertigte; diesem liegt

das Schönbrunner Bild zugrunde, in das die später

geborenen Prinzen recht ungeschickt eingefügt sind.

Fig, 1210, eine Miniatur von Antonio Bencini, ist

wahrscheinlich, da der Maler auch als Verfertiger

einer Miniatur Josefs II. und der Miniaturen an der

von Franz von Mack für den Fürsten Kaunitz ver-

fertigten Prunktabatiere im Wiener Hofmuseum

(Saal XIX, Vitrine III, Nr. 55) überliefert ist, für

den Wiener Hof gearbeitet worden; solche Bildchen

erhoben keinerlei künstlerischen Anspruch, sondern

wurden verfertigt und verschenkt wie heutzutage

Photographien. Die Übereinstimmung mit dem

Winklerschen Stich ist vollkommen, nur ist ein

kleines Kind neben der vorn stehenden Prinzessin

weggelassen. (Vielleicht Erzherzogin Johanna Ga-

briele, j- 1762; an Stelle Erzherzogs Karls, f 1761,

wäre dann einer seiner Brüder gestellt). Fig. 695, mit

der Signatur: W. Pahl fec. 1768, ist ein ganz rohes

Erzeugnis, das nicht einmal direkt auf Winkler

zurückgeht, sondern nach Bencini oder einer ähn-

lichen Vorlage kopiert ist. Um diese Zeit war auch

Erzherzogin Maria Josefa (15. Oktober 1767) schon

tot und überhaupt wurde dieses Bild nach dem Tode

Kaisers Franz (1765) für den österreichischen Hof

wohl überhaupt nicht mehr gemalt.

Von anderen Bildern des Wiener Bandes steht

noch eines in Beziehung zum kaiserlichen Hause. Das

Damenporträt der Sammlung Kuranda (Fig. 388, hier

Fig. 88) mit derBezeichnung: Par J. E. Liotard 1762, das

früher für ein Bildnis der Königin Maria Leszcynska

galt (als solches bei der Porträtausstellung in Volks-

heim 1912, Nr. 13, ausgestellt), stellt Kaiserin Maria

Theresia dar. Ein in Haarschmuck und Kostüm ver-

schiedenes, aber zweifellos auf dieselbe Porträt-

zeichnung zurückgehendes Exemplar schenkte die

Kaiserin dem Genfer Juwelier Sales, aus dessen

Nachlaß es in das Genfer Museum gelangte (Abb.

bei Humbert-Revilliod-Tilanus, La Vie et les Oeuvres

de J. E. Liotard, Amsterdam 1897, S. 105), ein weiteres

— etwas kleineres — im Museum in Amsterdam.

Schon 1743 hatte Liotard die Kaiserin im Glanze

ihrer jugendlichen Schönheit gemalt (Exemplare in

Braunschweig und Weimar), 1762 malte er sie in

Fig- 89

Selbstporträt F. W. Beyers,

Radierung von G. C. Kilian,

Sammlung Dr. Heymann, Wien

reiferen Jahren und gleichzeitig das Bildnis ihres

Sohnes, Kaiser Josefs II., das sich im Schlosse des

Fürsten Schwarzenberg inWien-Neuwaldegg befindet

(Kunsttop. II, Taf. XXII).

Das Porträt eines Kirchenfürsten in der Samm-

lung Dr. Fröhlich (Kunsttop. II, Fig. 365) stellt den

Erzbischof und letzten geistlichen Fürsten von Salz-

burg, Hieronymus Grafen von Colloredo, dar. Das

Malerselbstporträt der Sammlung Schütz (Fig. 411)

ist nicht das von Grassi, als das es bezeichnet ist,

sondern das von Johann B. Ritter v. Lampi; weitere

Exemplare befinden sich im Ferdinandeum in Inns-

bruck, in der Wiener Akademie und in der Samm-

lung Eißler in Wien. Auch das Architektenbildnis

von Gabriele Beyer in der Sammlung Gutmann

(Taf. XXVII) bedarf der Aufklärung; daß es nicht

das Porträt Josef Emanuel Fischers von Erlach sein

kann, wurde schon in der Kunsttopographie (S. 309 f.)

hervorgehoben, denn Fischer starb 1742 und die

Künstlerin ist erst 1730 geboren. Um welchen Archi-

tekten mag es sich aber handeln? Am nächsten liegt

es, an den Gatten der Künstlerin zu denken, den

kaiserlichen Hofarchitekten und Statuarius Wilhelm

Beyer, dessen Züge uns in einer überaus seltenen

8*