Rudolf Guby Die Dreifaltigkeitskapelle in Paura bei Lambach (Oberösterreich)

97

so finden wir, daß der Bildhauer nicht eine einzige Figur genau nach der Skizze gearbeitet

hat, nur der nämliche Gesamteindruck ist erzielt, die Idee, welche ihm der Inventor gab, ist

verwirklicht (Abb. 58). Der Inventor gibt die allgemeine Idee, der Bildhauer findet für sie die

statuarische Lösung. Der Künstler übernahm fremde Ideen und daneben verwertete er am

selben Werke oft seine eigenen. Die Reliefdarstellung der Kugel hatte Messenta in seiner Skizze

nicht angedeutet, diese erfand nun Götz selbständig, was wir daraus schließen müssen,

daß er zur Erklärung seiner Reliefdarstellung ein ausführliches höchst interessantes Kommentar

mitschickte (C. IV). Auch Messentas Skizze zur Auferstehungsgruppe (Abb. 70, 55) zeigt

die nämliche Umarbeitung. Auch hier geht die Reliefgruppe auf Götzens Invention zurück.

Für die Gruppe der Erschaffung der Welt (Abb. 46) fehlt leider die Vorlage. Sehr charak-

teristisch ist auch die Art, wie Pozzos Gruppen des Sieges der Kirche und des Triumphes

des Glaubens umgearbeitet wurden, wobei leider jeder Anhaltspunkt fehlt, ob die Umge-

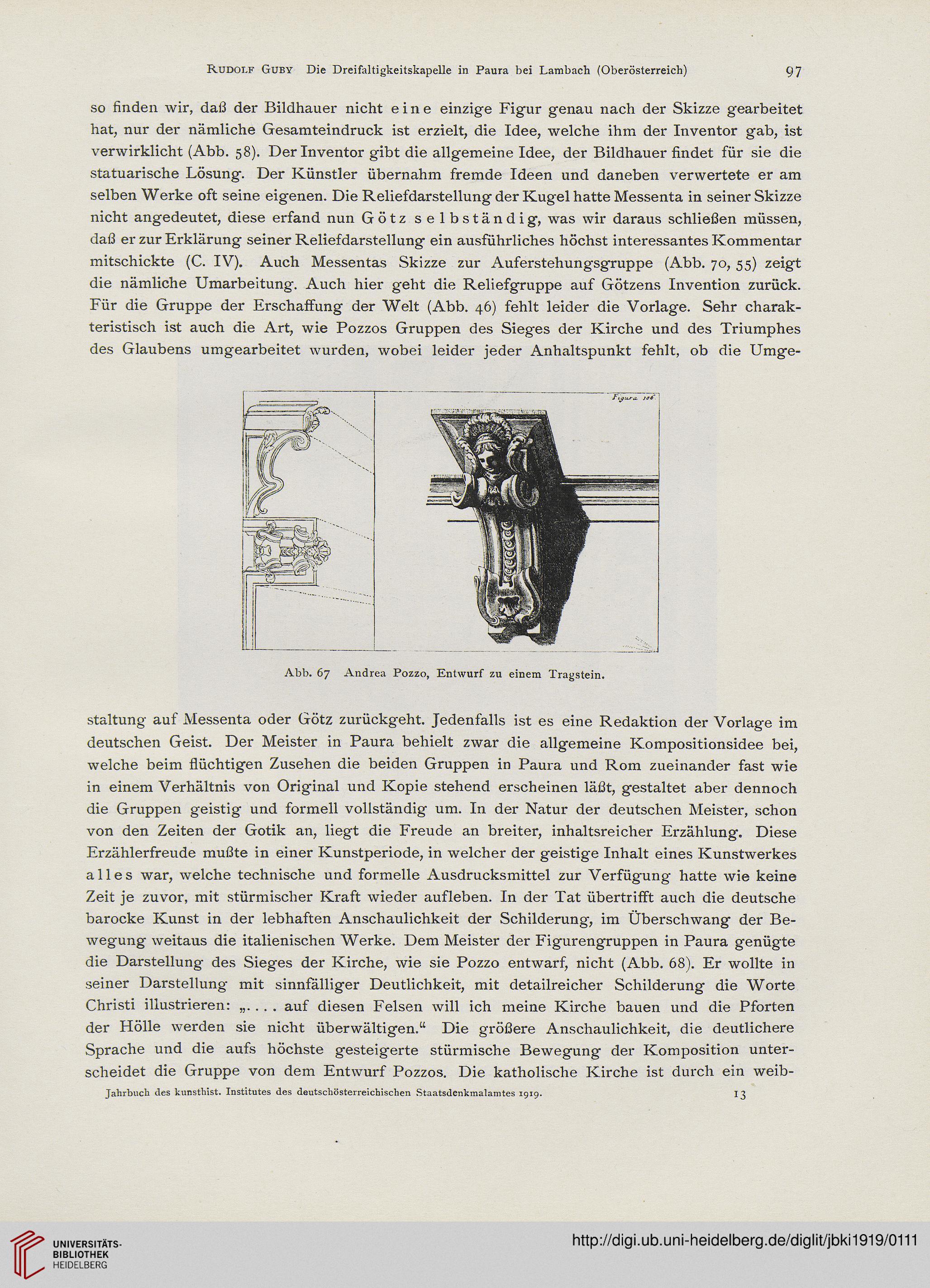

Abb. 67 Andrea Pozzo, Entwurf zu einem Trägstem.

staltung auf Messenta oder Götz zurückgeht. Jedenfalls ist es eine Redaktion der Vorlage im

deutschen Geist. Der Meister in Paura behielt zwar die allgemeine Kompositionsidee bei,

welche beim flüchtigen Zusehen die beiden Gruppen in Paura und Rom zueinander fast wie

in einem Verhältnis von Original und Kopie stehend erscheinen läßt, gestaltet aber dennoch

die Gruppen geistig und formell vollständig um. In der Natur der deutschen Meister, schon

von den Zeiten der Gotik an, liegt die Freude an breiter, inhaltsreicher Erzählung. Diese

Erzählerfreude mußte in einer Kunstperiode, in welcher der geistige Inhalt eines Kunstwerkes

alles war, welche technische und formelle Ausdrucksmittel zur Verfügung hatte wie keine

Zeit je zuvor, mit stürmischer Kraft wieder aufleben. In der Tat übertrifft auch die deutsche

barocke Kunst in der lebhaften Anschaulichkeit der Schilderung, im Überschwang der Be-

wegung weitaus die italienischen Werke. Dem Meister der Figurengruppen in Paura genügte

die Darstellung des Sieges der Kirche, wie sie Pozzo entwarf, nicht (Abb. 68). Er wollte in

seiner Darstellung mit sinnfälliger Deutlichkeit, mit detailreicher Schilderung die Worte

Christi illustrieren: „.. . . auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten

der Hölle werden sie nicht überwältigen.“ Die größere Anschaulichkeit, die deutlichere

Sprache und die aufs höchste gesteigerte stürmische Bewegung der Komposition unter-

scheidet die Gruppe von dem Entwurf Pozzos. Die katholische Kirche ist durch ein weib-

Jahrbuch des kunsthist. Institutes des deutschösterreichischen Staatsdenkmalamtes 1919. 13

97

so finden wir, daß der Bildhauer nicht eine einzige Figur genau nach der Skizze gearbeitet

hat, nur der nämliche Gesamteindruck ist erzielt, die Idee, welche ihm der Inventor gab, ist

verwirklicht (Abb. 58). Der Inventor gibt die allgemeine Idee, der Bildhauer findet für sie die

statuarische Lösung. Der Künstler übernahm fremde Ideen und daneben verwertete er am

selben Werke oft seine eigenen. Die Reliefdarstellung der Kugel hatte Messenta in seiner Skizze

nicht angedeutet, diese erfand nun Götz selbständig, was wir daraus schließen müssen,

daß er zur Erklärung seiner Reliefdarstellung ein ausführliches höchst interessantes Kommentar

mitschickte (C. IV). Auch Messentas Skizze zur Auferstehungsgruppe (Abb. 70, 55) zeigt

die nämliche Umarbeitung. Auch hier geht die Reliefgruppe auf Götzens Invention zurück.

Für die Gruppe der Erschaffung der Welt (Abb. 46) fehlt leider die Vorlage. Sehr charak-

teristisch ist auch die Art, wie Pozzos Gruppen des Sieges der Kirche und des Triumphes

des Glaubens umgearbeitet wurden, wobei leider jeder Anhaltspunkt fehlt, ob die Umge-

Abb. 67 Andrea Pozzo, Entwurf zu einem Trägstem.

staltung auf Messenta oder Götz zurückgeht. Jedenfalls ist es eine Redaktion der Vorlage im

deutschen Geist. Der Meister in Paura behielt zwar die allgemeine Kompositionsidee bei,

welche beim flüchtigen Zusehen die beiden Gruppen in Paura und Rom zueinander fast wie

in einem Verhältnis von Original und Kopie stehend erscheinen läßt, gestaltet aber dennoch

die Gruppen geistig und formell vollständig um. In der Natur der deutschen Meister, schon

von den Zeiten der Gotik an, liegt die Freude an breiter, inhaltsreicher Erzählung. Diese

Erzählerfreude mußte in einer Kunstperiode, in welcher der geistige Inhalt eines Kunstwerkes

alles war, welche technische und formelle Ausdrucksmittel zur Verfügung hatte wie keine

Zeit je zuvor, mit stürmischer Kraft wieder aufleben. In der Tat übertrifft auch die deutsche

barocke Kunst in der lebhaften Anschaulichkeit der Schilderung, im Überschwang der Be-

wegung weitaus die italienischen Werke. Dem Meister der Figurengruppen in Paura genügte

die Darstellung des Sieges der Kirche, wie sie Pozzo entwarf, nicht (Abb. 68). Er wollte in

seiner Darstellung mit sinnfälliger Deutlichkeit, mit detailreicher Schilderung die Worte

Christi illustrieren: „.. . . auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten

der Hölle werden sie nicht überwältigen.“ Die größere Anschaulichkeit, die deutlichere

Sprache und die aufs höchste gesteigerte stürmische Bewegung der Komposition unter-

scheidet die Gruppe von dem Entwurf Pozzos. Die katholische Kirche ist durch ein weib-

Jahrbuch des kunsthist. Institutes des deutschösterreichischen Staatsdenkmalamtes 1919. 13