76

Alois Riegl.

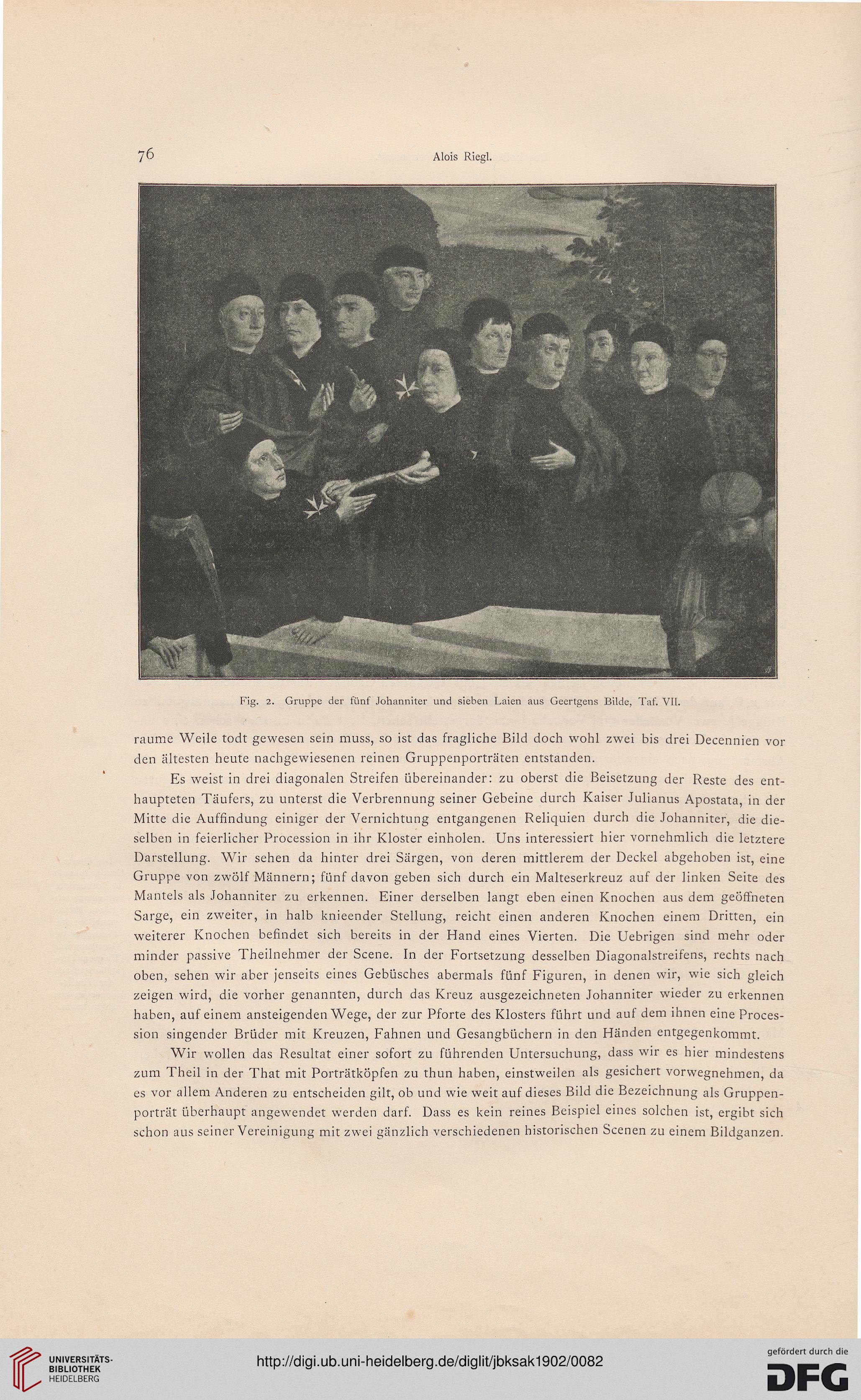

Fig. 2. Gruppe der fünf Johanniter und sieben Laien aus Geertgens Bilde, Taf. VII.

räume Weile todt gewesen sein muss, so ist das fragliche Bild doch wohl zwei bis drei Decennien vor

den ältesten heute nachgewiesenen reinen Gruppenporträten entstanden.

Es weist in drei diagonalen Streifen übereinander: zu oberst die Beisetzung der Reste des ent-

haupteten Täufers, zu unterst die Verbrennung seiner Gebeine durch Kaiser Julianus Apostata, in der

Mitte die Auffindung einiger der Vernichtung entgangenen Reliquien durch die Johanniter, die die-

selben in feierlicher Procession in ihr Kloster einholen. Uns interessiert hier vornehmlich die letztere

Darstellung. Wir sehen da hinter drei Särgen, von deren mittlerem der Deckel abgehoben ist, eine

Gruppe von zwölf Männern; fünf davon geben sich durch ein Malteserkreuz auf der linken Seite des

Mantels als Johanniter zu erkennen. Einer derselben langt eben einen Knochen aus dem geöffneten

Sarge, ein zweiter, in halb knieender Stellung, reicht einen anderen Knochen einem Dritten, ein

weiterer Knochen befindet sich bereits in der Hand eines Vierten. Die Uebrigen sind mehr oder

minder passive Theilnehmer der Scene. In der Fortsetzung desselben Diagonalstreifens, rechts nach

oben, sehen wir aber jenseits eines Gebüsches abermals fünf Figuren, in denen wir, wie sich gleich

zeigen wird, die vorher genannten, durch das Kreuz ausgezeichneten Johanniter wieder zu erkennen

haben, auf einem ansteigenden Wege, der zur Pforte des Klosters führt und auf dem ihnen eine Proces-

sion singender Brüder mit Kreuzen, Fahnen und Gesangbüchern in den Händen entgegenkommt.

Wir wollen das Resultat einer sofort zu führenden Untersuchung, dass wir es hier mindestens

zum Theil in der That mit Porträtköpfen zu thun haben, einstweilen als gesichert vorwegnehmen, da

es vor allem Anderen zu entscheiden gilt, ob und wie weit auf dieses Bild die Bezeichnung als Gruppen-

porträt überhaupt angewendet werden darf. Dass es kein reines Beispiel eines solchen ist, ergibt sich

schon aus seiner Vereinigung mit zwei gänzlich verschiedenen historischen Scenen zu einem Bildganzen.

Alois Riegl.

Fig. 2. Gruppe der fünf Johanniter und sieben Laien aus Geertgens Bilde, Taf. VII.

räume Weile todt gewesen sein muss, so ist das fragliche Bild doch wohl zwei bis drei Decennien vor

den ältesten heute nachgewiesenen reinen Gruppenporträten entstanden.

Es weist in drei diagonalen Streifen übereinander: zu oberst die Beisetzung der Reste des ent-

haupteten Täufers, zu unterst die Verbrennung seiner Gebeine durch Kaiser Julianus Apostata, in der

Mitte die Auffindung einiger der Vernichtung entgangenen Reliquien durch die Johanniter, die die-

selben in feierlicher Procession in ihr Kloster einholen. Uns interessiert hier vornehmlich die letztere

Darstellung. Wir sehen da hinter drei Särgen, von deren mittlerem der Deckel abgehoben ist, eine

Gruppe von zwölf Männern; fünf davon geben sich durch ein Malteserkreuz auf der linken Seite des

Mantels als Johanniter zu erkennen. Einer derselben langt eben einen Knochen aus dem geöffneten

Sarge, ein zweiter, in halb knieender Stellung, reicht einen anderen Knochen einem Dritten, ein

weiterer Knochen befindet sich bereits in der Hand eines Vierten. Die Uebrigen sind mehr oder

minder passive Theilnehmer der Scene. In der Fortsetzung desselben Diagonalstreifens, rechts nach

oben, sehen wir aber jenseits eines Gebüsches abermals fünf Figuren, in denen wir, wie sich gleich

zeigen wird, die vorher genannten, durch das Kreuz ausgezeichneten Johanniter wieder zu erkennen

haben, auf einem ansteigenden Wege, der zur Pforte des Klosters führt und auf dem ihnen eine Proces-

sion singender Brüder mit Kreuzen, Fahnen und Gesangbüchern in den Händen entgegenkommt.

Wir wollen das Resultat einer sofort zu führenden Untersuchung, dass wir es hier mindestens

zum Theil in der That mit Porträtköpfen zu thun haben, einstweilen als gesichert vorwegnehmen, da

es vor allem Anderen zu entscheiden gilt, ob und wie weit auf dieses Bild die Bezeichnung als Gruppen-

porträt überhaupt angewendet werden darf. Dass es kein reines Beispiel eines solchen ist, ergibt sich

schon aus seiner Vereinigung mit zwei gänzlich verschiedenen historischen Scenen zu einem Bildganzen.