Das holländische Gruppenporträt.

I67

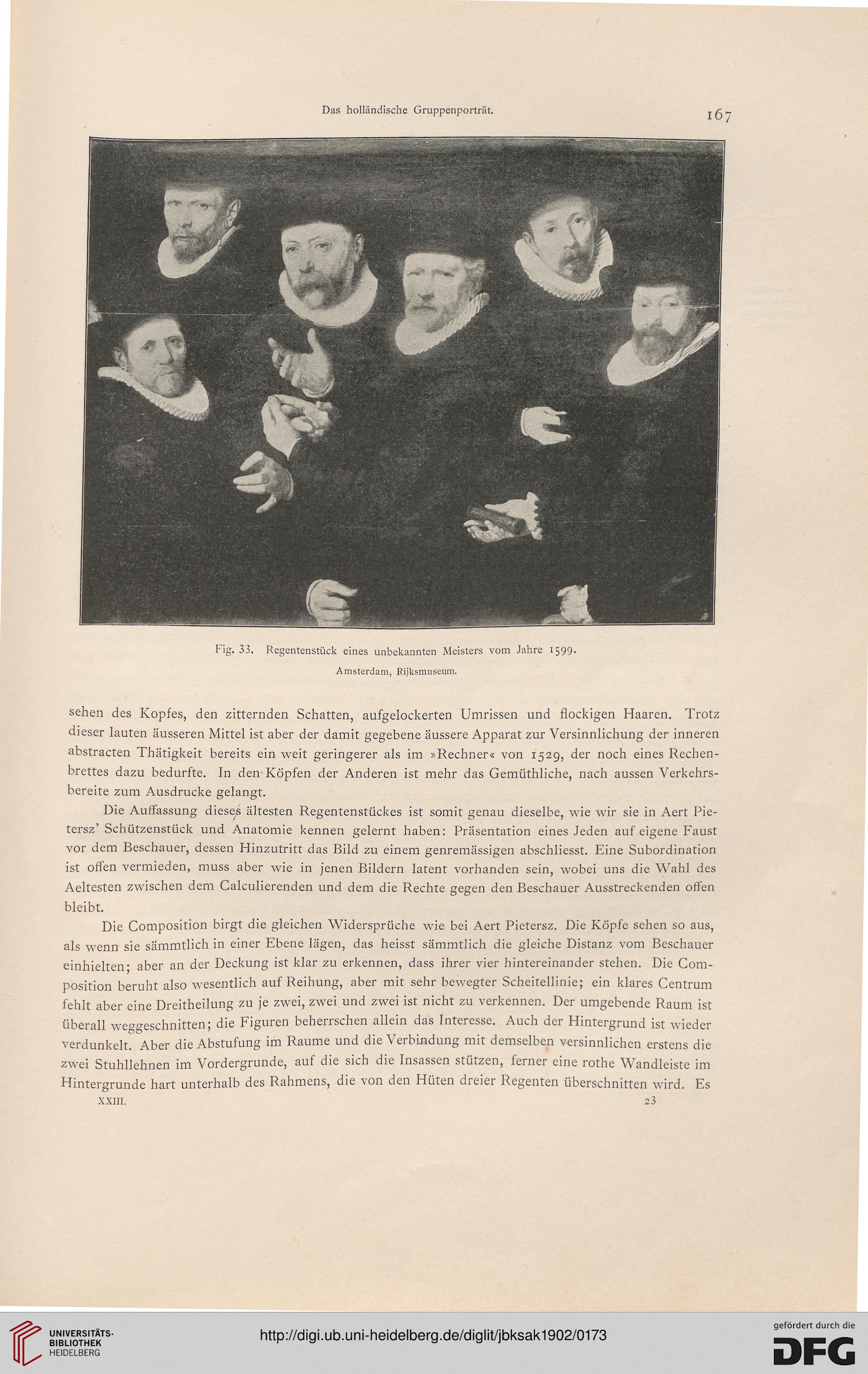

Fig. 33. Regentenstück eines unbekannten Meisters vom Jahre 1599.

Amsterdam, Rijksmuseum.

sehen des Kopfes, den zitternden Schatten, aufgelockerten Umrissen und flockigen Haaren. Trotz

dieser lauten äusseren Mittel ist aber der damit gegebene äussere Apparat zur Versinnlichung der inneren

abstracten Thätigkeit bereits ein weit geringerer als im »Rechner« von 1529, der noch eines Rechen-

brettes dazu bedurfte. In den Köpfen der Anderen ist mehr das Gemüthliche, nach aussen Verkehrs-

bereite zum Ausdrucke gelangt.

Die Auffassung dieses ältesten Regentenstückes ist somit genau dieselbe, wie wir sie in Aert Pie-

tersz' Schützenstück und Anatomie kennen gelernt haben: Präsentation eines Jeden auf eigene Faust

vor dem Beschauer, dessen Hinzutritt das Bild zu einem genremässigen abschliesst. Eine Subordination

ist offen vermieden, muss aber wie in jenen Bildern latent vorhanden sein, wobei uns die Wahl des

Aeltesten zwischen dem Calculierenden und dem die Rechte gegen den Beschauer Ausstreckenden offen

bleibt.

Die Composition birgt die gleichen Widersprüche wie bei Aert Pietersz. Die Köpfe sehen so aus,

als wenn sie sammtlich in einer Ebene lägen, das heisst sämmtlich die gleiche Distanz vom Beschauer

einhielten; aber an der Deckung ist klar zu erkennen, dass ihrer vier hintereinander stehen. Die Com-

position beruht also wesentlich auf Reihung, aber mit sehr bewegter Scheitellinie; ein klares Centrum

fehlt aber eine Dreitheilung zu je zwei, zwei und zwei ist nicht zu verkennen. Der umgebende Raum ist

überall weggeschnitten; die Figuren beherrschen allein das Interesse. Auch der Hintergrund ist wieder

verdunkelt. Aber die Abstufung im Räume und die Verbindung mit demselben versinnlichen erstens die

zwei Stuhllehnen im Vordergrunde, auf die sich die Insassen stützen, ferner eine rothe Wandleiste im

Hintergrunde hart unterhalb des Rahmens, die von den Hüten dreier Regenten überschnitten wird. Es

XXIII. 23

I67

Fig. 33. Regentenstück eines unbekannten Meisters vom Jahre 1599.

Amsterdam, Rijksmuseum.

sehen des Kopfes, den zitternden Schatten, aufgelockerten Umrissen und flockigen Haaren. Trotz

dieser lauten äusseren Mittel ist aber der damit gegebene äussere Apparat zur Versinnlichung der inneren

abstracten Thätigkeit bereits ein weit geringerer als im »Rechner« von 1529, der noch eines Rechen-

brettes dazu bedurfte. In den Köpfen der Anderen ist mehr das Gemüthliche, nach aussen Verkehrs-

bereite zum Ausdrucke gelangt.

Die Auffassung dieses ältesten Regentenstückes ist somit genau dieselbe, wie wir sie in Aert Pie-

tersz' Schützenstück und Anatomie kennen gelernt haben: Präsentation eines Jeden auf eigene Faust

vor dem Beschauer, dessen Hinzutritt das Bild zu einem genremässigen abschliesst. Eine Subordination

ist offen vermieden, muss aber wie in jenen Bildern latent vorhanden sein, wobei uns die Wahl des

Aeltesten zwischen dem Calculierenden und dem die Rechte gegen den Beschauer Ausstreckenden offen

bleibt.

Die Composition birgt die gleichen Widersprüche wie bei Aert Pietersz. Die Köpfe sehen so aus,

als wenn sie sammtlich in einer Ebene lägen, das heisst sämmtlich die gleiche Distanz vom Beschauer

einhielten; aber an der Deckung ist klar zu erkennen, dass ihrer vier hintereinander stehen. Die Com-

position beruht also wesentlich auf Reihung, aber mit sehr bewegter Scheitellinie; ein klares Centrum

fehlt aber eine Dreitheilung zu je zwei, zwei und zwei ist nicht zu verkennen. Der umgebende Raum ist

überall weggeschnitten; die Figuren beherrschen allein das Interesse. Auch der Hintergrund ist wieder

verdunkelt. Aber die Abstufung im Räume und die Verbindung mit demselben versinnlichen erstens die

zwei Stuhllehnen im Vordergrunde, auf die sich die Insassen stützen, ferner eine rothe Wandleiste im

Hintergrunde hart unterhalb des Rahmens, die von den Hüten dreier Regenten überschnitten wird. Es

XXIII. 23