Das holländische Gruppenporträt.

!79

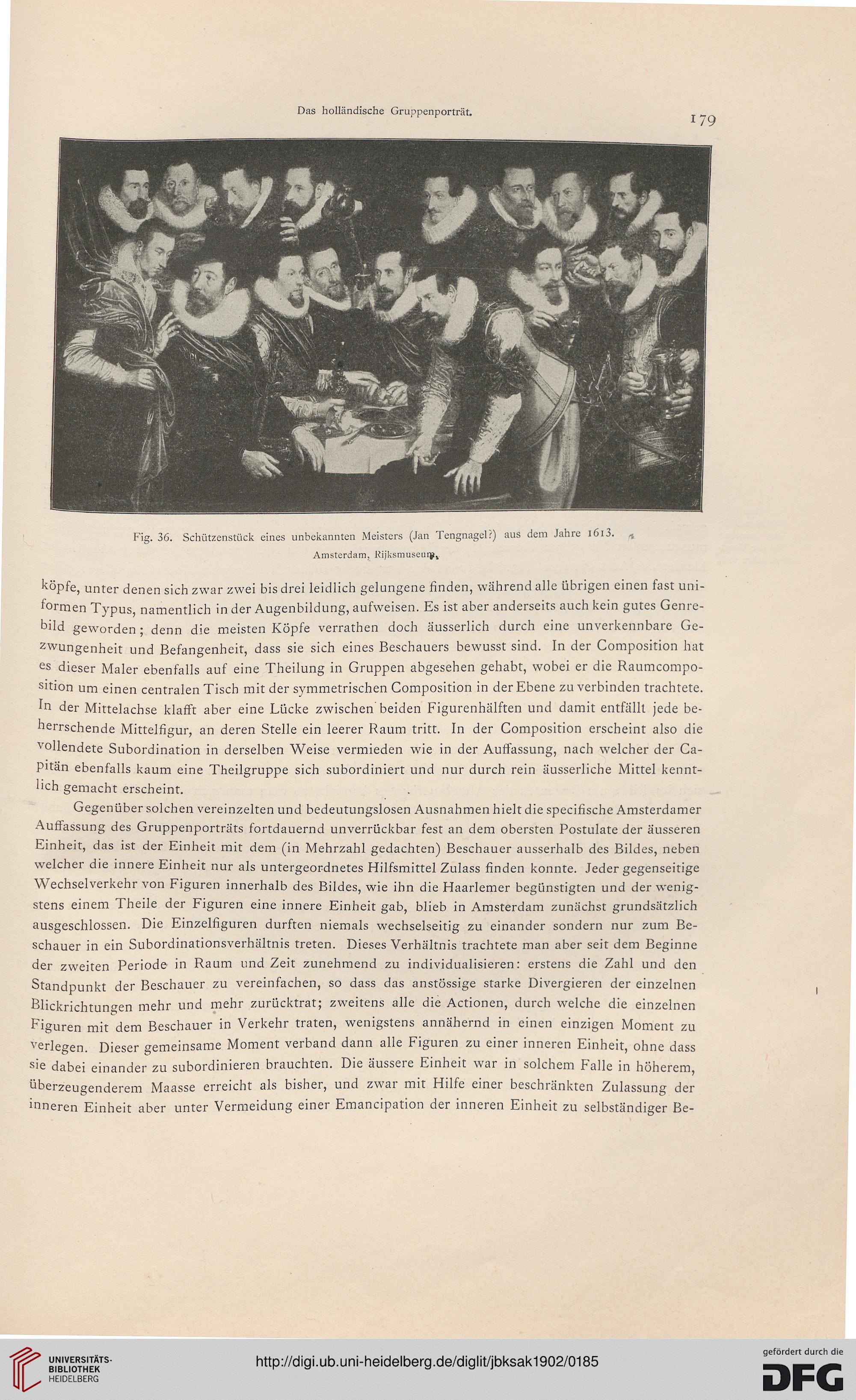

Fig. 36. Schützenstück eines unbekannten Meisters (Jan Tengnagelr) aus dem Jahre i6i3. ,

Amsterdam, Rijksmuseaqp,

köpfe, unter denen sich zwar zwei bis drei leidlich gelungene finden, während alle übrigen einen fast uni-

formen Typus, namentlich in der Augenbildung, aufweisen. Es ist aber anderseits auch kein gutes Genre-

bild geworden ; denn die meisten Köpfe verrathen doch äusserlich durch eine unverkennbare Ge-

zwungenheit und Befangenheit, dass sie sich eines Beschauers bewusst sind. In der Composition hat

es dieser Maler ebenfalls auf eine Theilung in Gruppen abgesehen gehabt, wobei er die Raumcompo-

sition um einen centralen Tisch mit der symmetrischen Composition in der Ebene zu verbinden trachtete.

In der Mittelachse klafft aber eine Lücke zwischen'beiden Figurenhälften und damit entfällt jede be-

herrschende Mittelfigur, an deren Stelle ein leerer Raum tritt. In der Composition erscheint also die

vollendete Subordination in derselben Weise vermieden wie in der Auffassung, nach welcher der Ca-

pitan ebenfalls kaum eine Theilgruppe sich subordiniert und nur durch rein äusserliche Mittel kennt-

lich gemacht erscheint.

Gegenüber solchen vereinzelten und bedeutungslosen Ausnahmen hielt die speeifische Amsterdamer

Auffassung des Gruppenporträts fortdauernd unverrückbar fest an dem obersten Postulate der äusseren

Einheit, das ist der Einheit mit dem (in Mehrzahl gedachten) Beschauer ausserhalb des Bildes, neben

welcher die innere Einheit nur als untergeordnetes Hilfsmittel Zulass finden konnte. Jeder gegenseitige

Wechselverkehr von Figuren innerhalb des Bildes, wie ihn die Haarlemer begünstigten und der wenig-

stens einem Theile der Figuren eine innere Einheit gab, blieb in Amsterdam zunächst grundsätzlich

ausgeschlossen. Die Einzelfiguren durften niemals wechselseitig zu einander sondern nur zum Be-

schauer in ein Subordinationsverhältnis treten. Dieses Verhältnis trachtete man aber seit dem Beginne

der zweiten Periode in Raum und Zeit zunehmend zu individualisieren: erstens die Zahl und den

Standpunkt der Beschauer zu vereinfachen, so dass das anstössige starke Divergieren der einzelnen

Blickrichtungen mehr und mehr zurücktrat; zweitens alle die Actionen, durch welche die einzelnen

Figuren mit dem Beschauer in Verkehr traten, wenigstens annähernd in einen einzigen Moment zu

verlegen. Dieser gemeinsame Moment verband dann alle Figuren zu einer inneren Einheit, ohne dass

sie dabei einander zu subordinieren brauchten. Die äussere Einheit war in solchem Falle in höherem,

überzeugenderem Maasse erreicht als bisher, und zwar mit Hilfe einer beschränkten Zulassung der

inneren Einheit aber unter Vermeidung einer Emancipation der inneren Einheit zu selbständiger Be-

!79

Fig. 36. Schützenstück eines unbekannten Meisters (Jan Tengnagelr) aus dem Jahre i6i3. ,

Amsterdam, Rijksmuseaqp,

köpfe, unter denen sich zwar zwei bis drei leidlich gelungene finden, während alle übrigen einen fast uni-

formen Typus, namentlich in der Augenbildung, aufweisen. Es ist aber anderseits auch kein gutes Genre-

bild geworden ; denn die meisten Köpfe verrathen doch äusserlich durch eine unverkennbare Ge-

zwungenheit und Befangenheit, dass sie sich eines Beschauers bewusst sind. In der Composition hat

es dieser Maler ebenfalls auf eine Theilung in Gruppen abgesehen gehabt, wobei er die Raumcompo-

sition um einen centralen Tisch mit der symmetrischen Composition in der Ebene zu verbinden trachtete.

In der Mittelachse klafft aber eine Lücke zwischen'beiden Figurenhälften und damit entfällt jede be-

herrschende Mittelfigur, an deren Stelle ein leerer Raum tritt. In der Composition erscheint also die

vollendete Subordination in derselben Weise vermieden wie in der Auffassung, nach welcher der Ca-

pitan ebenfalls kaum eine Theilgruppe sich subordiniert und nur durch rein äusserliche Mittel kennt-

lich gemacht erscheint.

Gegenüber solchen vereinzelten und bedeutungslosen Ausnahmen hielt die speeifische Amsterdamer

Auffassung des Gruppenporträts fortdauernd unverrückbar fest an dem obersten Postulate der äusseren

Einheit, das ist der Einheit mit dem (in Mehrzahl gedachten) Beschauer ausserhalb des Bildes, neben

welcher die innere Einheit nur als untergeordnetes Hilfsmittel Zulass finden konnte. Jeder gegenseitige

Wechselverkehr von Figuren innerhalb des Bildes, wie ihn die Haarlemer begünstigten und der wenig-

stens einem Theile der Figuren eine innere Einheit gab, blieb in Amsterdam zunächst grundsätzlich

ausgeschlossen. Die Einzelfiguren durften niemals wechselseitig zu einander sondern nur zum Be-

schauer in ein Subordinationsverhältnis treten. Dieses Verhältnis trachtete man aber seit dem Beginne

der zweiten Periode in Raum und Zeit zunehmend zu individualisieren: erstens die Zahl und den

Standpunkt der Beschauer zu vereinfachen, so dass das anstössige starke Divergieren der einzelnen

Blickrichtungen mehr und mehr zurücktrat; zweitens alle die Actionen, durch welche die einzelnen

Figuren mit dem Beschauer in Verkehr traten, wenigstens annähernd in einen einzigen Moment zu

verlegen. Dieser gemeinsame Moment verband dann alle Figuren zu einer inneren Einheit, ohne dass

sie dabei einander zu subordinieren brauchten. Die äussere Einheit war in solchem Falle in höherem,

überzeugenderem Maasse erreicht als bisher, und zwar mit Hilfe einer beschränkten Zulassung der

inneren Einheit aber unter Vermeidung einer Emancipation der inneren Einheit zu selbständiger Be-