Das holländische Gruppenporträt.

225

Den Weg, der zum Verständnisse von Rembrandts Absichten in der Composition führt kann

man sich nicht gründlicher verrammeln, als wenn man ihm zumuthet, er habe nach moderner Weise

die Dinge als momentane subjective optische Farbeneindrücke wiedergeben wollen. Man darf vielmehr

nie vergessen, dass Rembrandt in der Barockzeit gelebt und an der Lösung des gemeinbarocken Kunst-

problems mitgearbeitet hat, das noch lange nicht die Durchführung eines consequenten Subjectivismus

sondern die Ueberwindung des Objectivismus durch den Subjectivismus bezweckt hat. Für Rembrandt

war in den Aussendingen noch immer eine objective Form vorhanden, die er zwar der tastsinn-

provocierenden Härte entkleiden aber durchaus nicht als solche aufheben wollte; denn sie war für ihn

wie für sein ganzes Zeitalter einfach unvermeidlich gegeben und Süd- und Nordländer unterschieden

sich hierin blos in quantitativer Weise. Rembrandt trachtete allerdings die festen Dinge mit dem Luft-

raum dazwischen zur Einheit zu verbinden; aber der Luftraum selbst galt ihm gewissermaassen als

Form, der nur der harte tastbare Charakter abging, und die Kunstabsicht Rembrandts bewegte sich

von Anbeginn consequent nach dem einen Ziele hin,

auch den festen Formen den optisch-weichen Charakter

der »Luftform«, wenn man so sagen darf, zu verleihen.

Verfolgt man die Porträtköpfe Rembrandts durch die ganze

lange Zeit seines Schaffens hindurch, so nimmt man wahr,

dass die Köpfe einerseits immer weicher, lockerer, schwam-

miger werden, anderseits aber — was vom modernen

Standpunkte paradox erscheinen muss — stetig an Relief

gewinnen. Die Köpfe der Anatomie sind flach gegen-

über denjenigen der »Nachtwache« und diese werden an

Ausladung wiederum von den Staalmeesters übertroffen.

Am schlagendsten ist die Entwicklung an den Selbst-

porträten zu verfolgen, die in den aufgedunsenen aber

optisch-brillanten Beispielen der Altersjahre kaum den-

selben Meister erkennen lassen, der die verhältnismässig

glatten und polychrom-einfarbigen Jugendbildnisse ge-

malt hat. Den Eindruck der tastbaren Ebene, der in den

letzteren noch durchschlägt, sucht Rembrandt dann immer-

mehr zu beseitigen, indem er das Relief, das heisst'den

Charakter der cubischen Räumlichkeit, betont, und eine

Zeitlang mag man ,sich dadurch so weit täuschen lassen,

dass man dem Meister als Selbstzweck zuschreibt, was

doch blos Mittel zum Zwecke gewesen ist. Denn sobald

er die volle Rundung der Form erreicht hat, verzichtet er

auf alle weiteren äusseren Mittel, den cubischen Charakter zu versinnlichen, und zeigt sich nun viel-

mehr bestrebt, den Figuren jenen Charakter der optischen (nicht tastbaren) Ebene zu verleihen, in der

uns alle Dinge aus der Ferne erscheinen und die in ganz consequenter Ausbildung allerdings auch

unserer modernen subjectivistischen Kunstbetrachtung zu Grunde liegt.

Genau das gleiche Bild gewährt uns nun die Entwicklung der mehrfigurigen Composition bei

Rembrandt. In der Anatomie sind die Figuren zu einer compacten, übereck vorspringenden Masse zu-

sammengeschoben, die sich in unzähligen Compositionen der Dreissigerjahre wiederholt. In der »Nacht-

wache« kann er sich erlauben, mit den cubisch vorspringenden Gliedern der Figurenmasse gleichsam zu

spielen, — so sehr beherrscht er bereits ihre Handhabung; zugleich können wir aber schon in diesem Bilde

einen mäligen Uebergang zur ruhigen Ebencomposition wahrnehmen. In den Fünfzigerjahren wird die

letztere endlich so überwiegend, dass sie nicht mehr übersehen werden kann. Da aber die Ebencomposi-

tion mit ihren verbindenden Diagonallinien in der Kunst der Romanen eine so grundlegende Rolle spielt,

konnte es scheinen, dass Rembrandt hierin von solcher Seite Einflüsse erfahren habe, und dieser Gedanke

3o*

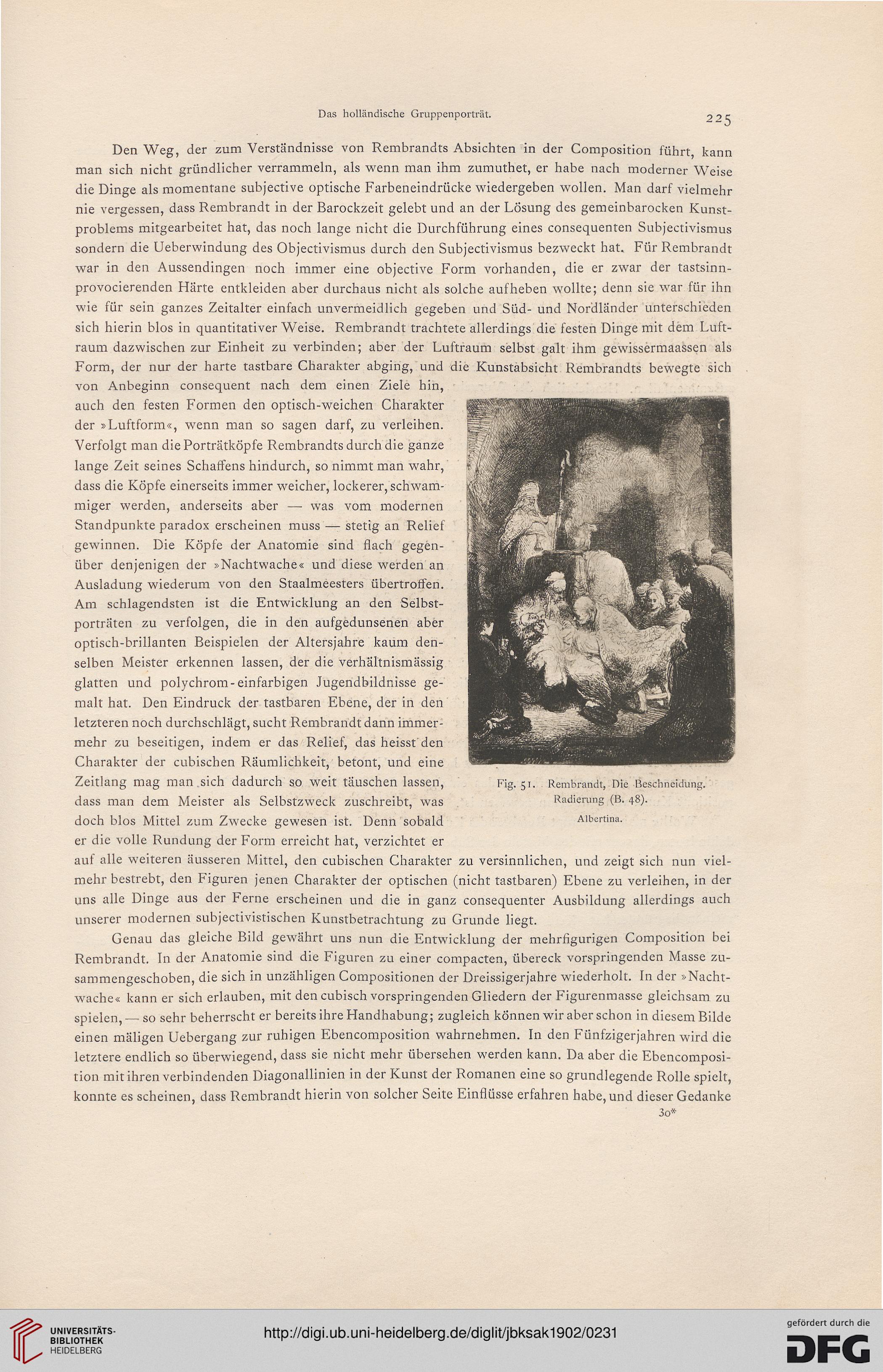

Rembrandt, Die ■Beschncidung.

Radierung (B. 48).

Albertina.

225

Den Weg, der zum Verständnisse von Rembrandts Absichten in der Composition führt kann

man sich nicht gründlicher verrammeln, als wenn man ihm zumuthet, er habe nach moderner Weise

die Dinge als momentane subjective optische Farbeneindrücke wiedergeben wollen. Man darf vielmehr

nie vergessen, dass Rembrandt in der Barockzeit gelebt und an der Lösung des gemeinbarocken Kunst-

problems mitgearbeitet hat, das noch lange nicht die Durchführung eines consequenten Subjectivismus

sondern die Ueberwindung des Objectivismus durch den Subjectivismus bezweckt hat. Für Rembrandt

war in den Aussendingen noch immer eine objective Form vorhanden, die er zwar der tastsinn-

provocierenden Härte entkleiden aber durchaus nicht als solche aufheben wollte; denn sie war für ihn

wie für sein ganzes Zeitalter einfach unvermeidlich gegeben und Süd- und Nordländer unterschieden

sich hierin blos in quantitativer Weise. Rembrandt trachtete allerdings die festen Dinge mit dem Luft-

raum dazwischen zur Einheit zu verbinden; aber der Luftraum selbst galt ihm gewissermaassen als

Form, der nur der harte tastbare Charakter abging, und die Kunstabsicht Rembrandts bewegte sich

von Anbeginn consequent nach dem einen Ziele hin,

auch den festen Formen den optisch-weichen Charakter

der »Luftform«, wenn man so sagen darf, zu verleihen.

Verfolgt man die Porträtköpfe Rembrandts durch die ganze

lange Zeit seines Schaffens hindurch, so nimmt man wahr,

dass die Köpfe einerseits immer weicher, lockerer, schwam-

miger werden, anderseits aber — was vom modernen

Standpunkte paradox erscheinen muss — stetig an Relief

gewinnen. Die Köpfe der Anatomie sind flach gegen-

über denjenigen der »Nachtwache« und diese werden an

Ausladung wiederum von den Staalmeesters übertroffen.

Am schlagendsten ist die Entwicklung an den Selbst-

porträten zu verfolgen, die in den aufgedunsenen aber

optisch-brillanten Beispielen der Altersjahre kaum den-

selben Meister erkennen lassen, der die verhältnismässig

glatten und polychrom-einfarbigen Jugendbildnisse ge-

malt hat. Den Eindruck der tastbaren Ebene, der in den

letzteren noch durchschlägt, sucht Rembrandt dann immer-

mehr zu beseitigen, indem er das Relief, das heisst'den

Charakter der cubischen Räumlichkeit, betont, und eine

Zeitlang mag man ,sich dadurch so weit täuschen lassen,

dass man dem Meister als Selbstzweck zuschreibt, was

doch blos Mittel zum Zwecke gewesen ist. Denn sobald

er die volle Rundung der Form erreicht hat, verzichtet er

auf alle weiteren äusseren Mittel, den cubischen Charakter zu versinnlichen, und zeigt sich nun viel-

mehr bestrebt, den Figuren jenen Charakter der optischen (nicht tastbaren) Ebene zu verleihen, in der

uns alle Dinge aus der Ferne erscheinen und die in ganz consequenter Ausbildung allerdings auch

unserer modernen subjectivistischen Kunstbetrachtung zu Grunde liegt.

Genau das gleiche Bild gewährt uns nun die Entwicklung der mehrfigurigen Composition bei

Rembrandt. In der Anatomie sind die Figuren zu einer compacten, übereck vorspringenden Masse zu-

sammengeschoben, die sich in unzähligen Compositionen der Dreissigerjahre wiederholt. In der »Nacht-

wache« kann er sich erlauben, mit den cubisch vorspringenden Gliedern der Figurenmasse gleichsam zu

spielen, — so sehr beherrscht er bereits ihre Handhabung; zugleich können wir aber schon in diesem Bilde

einen mäligen Uebergang zur ruhigen Ebencomposition wahrnehmen. In den Fünfzigerjahren wird die

letztere endlich so überwiegend, dass sie nicht mehr übersehen werden kann. Da aber die Ebencomposi-

tion mit ihren verbindenden Diagonallinien in der Kunst der Romanen eine so grundlegende Rolle spielt,

konnte es scheinen, dass Rembrandt hierin von solcher Seite Einflüsse erfahren habe, und dieser Gedanke

3o*

Rembrandt, Die ■Beschncidung.

Radierung (B. 48).

Albertina.