240

Alois Riegl.

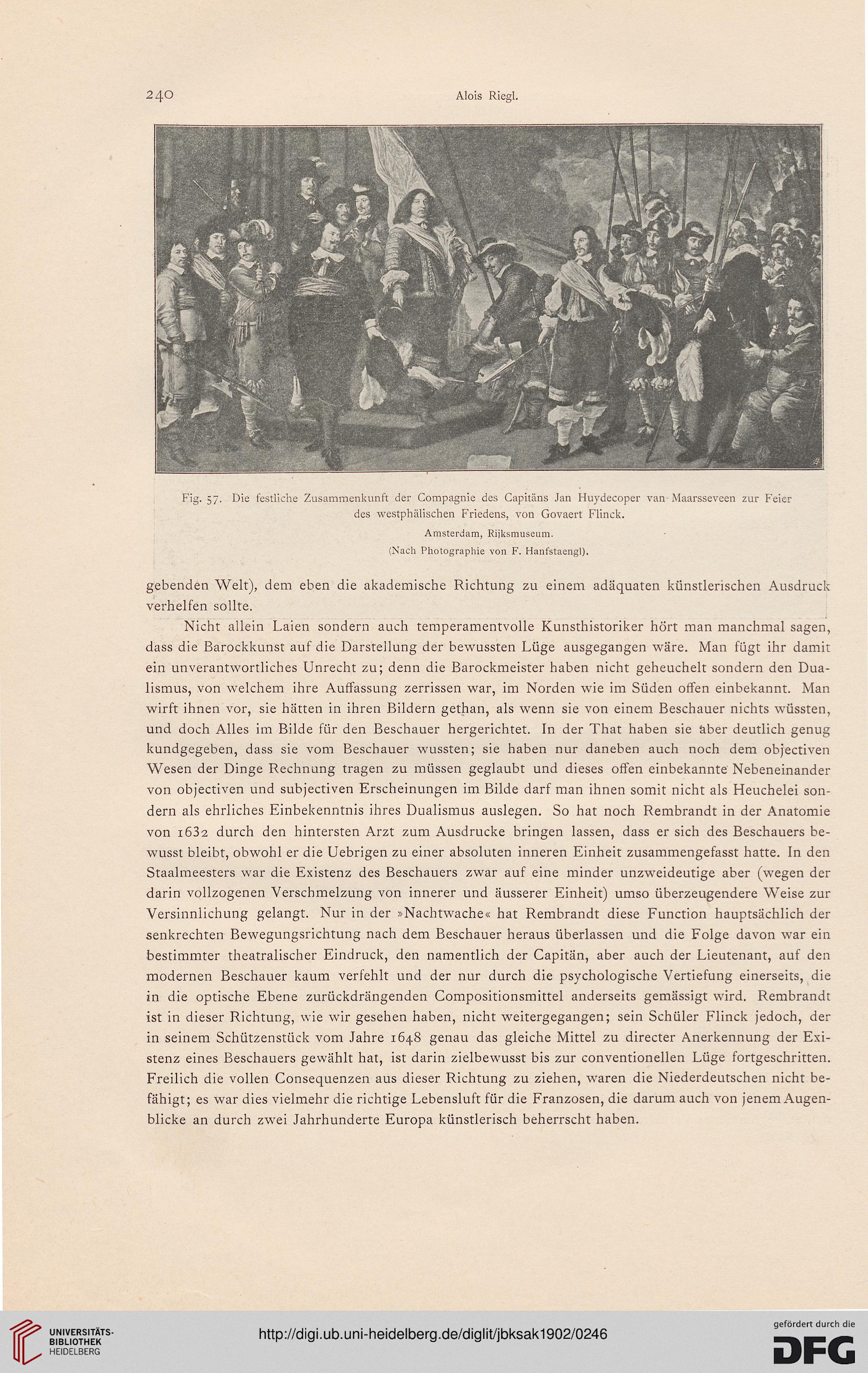

Fig. 57. Die festliche Zusammenkunft der Compagnie des Capitäns Jan Huydecoper van Maarsseveen zur Feier

des westphälischen Friedens, von Govaert Flinck.

Amsterdam, Rüksmuscum.

(Nach Photographie von F. Hanfstaengl).

gebenden Welt), dem eben die akademische Richtung zu einem adäquaten künstlerischen Ausdruck

verhelfen sollte.

Nicht allein Laien sondern auch temperamentvolle Kunsthistoriker hört man manchmal sagen,

dass die Barockkunst auf die Darstellung der bewussten Lüge ausgegangen wäre. Man fügt ihr damit

ein unverantwortliches Unrecht zu; denn die Barockmeister haben nicht geheuchelt sondern den Dua-

lismus, von welchem ihre Auffassung zerrissen war, im Norden wie im Süden offen einbekannt. Man

wirft ihnen vor, sie hätten in ihren Bildern gethan, als wenn sie von einem Beschauer nichts wüssten,

und doch Alles im Bilde für den Beschauer hergerichtet. In der That haben sie aber deutlich genug

kundgegeben, dass sie vom Beschauer wussten; sie haben nur daneben auch noch dem objectiven

Wesen der Dinge Rechnung tragen zu müssen geglaubt und dieses offen einbekannte Nebeneinander

von objectiven und subjectiven Erscheinungen im Bilde darf man ihnen somit nicht als Heuchelei son-

dern als ehrliches Einbekenntnis ihres Dualismus auslegen. So hat noch Rembrandt in der Anatomie

von i632 durch den hintersten Arzt zum Ausdrucke bringen lassen, dass er sich des Beschauers be-

wusst bleibt, obwohl er die Uebrigen zu einer absoluten inneren Einheit zusammengefasst hatte. In den

Staalmeesters war die Existenz des Beschauers zwar auf eine minder unzweideutige aber (wegen der

darin vollzogenen Verschmelzung von innerer und äusserer Einheit) umso überzeugendere Weise zur

Versinnlichung gelangt. Nur in der »Nachtwache« hat Rembrandt diese Function hauptsächlich der

senkrechten Bewegungsrichtung nach dem Beschauer heraus überlassen und die Folge davon war ein

bestimmter theatralischer Eindruck, den namentlich der Capitän, aber auch der Lieutenant, auf den

modernen Beschauer kaum verfehlt und der nur durch die psychologische Vertiefung einerseits, die

in die optische Ebene zurückdrängenden Compositionsmittel anderseits gemässigt wird. Rembrandt

ist in dieser Richtung, wie wir gesehen haben, nicht weitergegangen; sein Schüler Flinck jedoch, der

in seinem Schützenstück vom Jahre 1648 genau das gleiche Mittel zu directer Anerkennung der Exi-

stenz eines Beschauers gewählt hat, ist darin zielbewusst bis zur conventioneilen Lüge fortgeschritten.

Freilich die vollen Consequenzen aus dieser Richtung zu ziehen, waren die Niederdeutschen nicht be-

fähigt; es war dies vielmehr die richtige Lebensluft für die Franzosen, die darum auch von jenem Augen-

blicke an durch zwei Jahrhunderte Europa künstlerisch beherrscht haben.

Alois Riegl.

Fig. 57. Die festliche Zusammenkunft der Compagnie des Capitäns Jan Huydecoper van Maarsseveen zur Feier

des westphälischen Friedens, von Govaert Flinck.

Amsterdam, Rüksmuscum.

(Nach Photographie von F. Hanfstaengl).

gebenden Welt), dem eben die akademische Richtung zu einem adäquaten künstlerischen Ausdruck

verhelfen sollte.

Nicht allein Laien sondern auch temperamentvolle Kunsthistoriker hört man manchmal sagen,

dass die Barockkunst auf die Darstellung der bewussten Lüge ausgegangen wäre. Man fügt ihr damit

ein unverantwortliches Unrecht zu; denn die Barockmeister haben nicht geheuchelt sondern den Dua-

lismus, von welchem ihre Auffassung zerrissen war, im Norden wie im Süden offen einbekannt. Man

wirft ihnen vor, sie hätten in ihren Bildern gethan, als wenn sie von einem Beschauer nichts wüssten,

und doch Alles im Bilde für den Beschauer hergerichtet. In der That haben sie aber deutlich genug

kundgegeben, dass sie vom Beschauer wussten; sie haben nur daneben auch noch dem objectiven

Wesen der Dinge Rechnung tragen zu müssen geglaubt und dieses offen einbekannte Nebeneinander

von objectiven und subjectiven Erscheinungen im Bilde darf man ihnen somit nicht als Heuchelei son-

dern als ehrliches Einbekenntnis ihres Dualismus auslegen. So hat noch Rembrandt in der Anatomie

von i632 durch den hintersten Arzt zum Ausdrucke bringen lassen, dass er sich des Beschauers be-

wusst bleibt, obwohl er die Uebrigen zu einer absoluten inneren Einheit zusammengefasst hatte. In den

Staalmeesters war die Existenz des Beschauers zwar auf eine minder unzweideutige aber (wegen der

darin vollzogenen Verschmelzung von innerer und äusserer Einheit) umso überzeugendere Weise zur

Versinnlichung gelangt. Nur in der »Nachtwache« hat Rembrandt diese Function hauptsächlich der

senkrechten Bewegungsrichtung nach dem Beschauer heraus überlassen und die Folge davon war ein

bestimmter theatralischer Eindruck, den namentlich der Capitän, aber auch der Lieutenant, auf den

modernen Beschauer kaum verfehlt und der nur durch die psychologische Vertiefung einerseits, die

in die optische Ebene zurückdrängenden Compositionsmittel anderseits gemässigt wird. Rembrandt

ist in dieser Richtung, wie wir gesehen haben, nicht weitergegangen; sein Schüler Flinck jedoch, der

in seinem Schützenstück vom Jahre 1648 genau das gleiche Mittel zu directer Anerkennung der Exi-

stenz eines Beschauers gewählt hat, ist darin zielbewusst bis zur conventioneilen Lüge fortgeschritten.

Freilich die vollen Consequenzen aus dieser Richtung zu ziehen, waren die Niederdeutschen nicht be-

fähigt; es war dies vielmehr die richtige Lebensluft für die Franzosen, die darum auch von jenem Augen-

blicke an durch zwei Jahrhunderte Europa künstlerisch beherrscht haben.