Das holländische Gruppenporträt.

24I

Wie verhalten sich aber die übrigen Theilnehmer der Scene? Man darf von ihnen von vorne-

herein keinen lebhaften Antheil an dem Momente, das die innere Einheit begründet, erwarten, nach-

dem schon die beiden Hauptacteure sich gegeneinander so reserviert gezeigt haben. In der That blickt

kaum Einer auf die beiden Salutierenden hin. Van der Heists Schützen vom Jahre 1643 hatten sich

zwar auch nicht viel um ihre einander begrüssenden Chargen gekümmert; aber sie hatten den Antheil

an dem Momente doch wenigstens durch Zeichen gehobener Stimmung verrathen. Bei Flinck schauen >

sie da und dorthin, zu geringem Theil auch nach dem Beschauer, gleich Leuten, die genau wissen, dass

sich da eine conventioneile Ceremonie abspielt, bei der ihnen selbst keine active Rolle zufällt. Wie

amsterdamisch Flinck dabei im Grunde gedacht hat, beweist er dadurch, dass er sich gedrängt fühlte,

die äussere Einheit noch überdies auf eine ganz unzweideutige Weise herzustellen, indem er rechts in

der Ecke einen sitzenden Schützen anbrachte, der (gleich jenem hintersten Arzt auf Rembrandts Ana-

tomie von i632) den Beschauer auf die Träger der inneren Einheit durch Fingerzeig aufmerksam

macht, und ausserdem den Fahnenjunker und einen zweiten auffallenden Schützen rechts davon, der

sich an seinem Stulpenstiefel etwas

richtet, gradeaus nach der Seite des Be-

schauers blicken liess. Der Holländer

überhaupt verräth sich endlich in dem

zuletzt genannten Schützen, etwas links ■

von der Mitte, den ein moderner Be-

schauer entschieden geschmacklos fin-

den wird. Man muss sich doch fragen,

was den Meister dazu bewogen haben

kann, zwischen die drei Hauptchargen

in ihrer gemessenen »officiellen« Pose

breit und aufdringlich einen Mann ein-

zuschieben, der nichts Wichtigeres zu

thun hat, als seinen Stulpstiefel empor-

zuziehen ? Die einfachste Antwort lautet

dahin, dass Flinck in der That gar nichts

Anderes beabsichtigt hat als den Effect,

den er damit erreicht hat. Dieser un-

genierte Schütze sollte laut gegen die

Auffassung protestieren, als ob der Be-

schauer ein Historienbild, das heisst die Schilderung eines rein objectiven Vorganges, vor sich sähe.

Das Bild sollte vielmehr unzweideutig als ein genremässiges erscheinen, dessen alltäglicher Inhalt sich

ungezwungen in das subjective Erleben des Beschauers einfügte.

Diese akademische Auffassung, welche nunmehr dem Gruppenporträt als Ganzem zu Grunde

gelegt wurde, begegnet natürlich auch an den einzelnen Figuren. Der Charakter gemüthvoller Auf-

merksamkeit ist aus den Köpfen grossentheils verschwunden und hat einem zurückhaltenderen Aus-

drucke Platz gemacht. An Stelle der früheren Verbindungsbereitschaft ist eine unverkennbare Neigung

zur Isolierung getreten. Gewiss war romanischer Stolz, wie man ihn in den Porträten des van Dyck u. A.

versinnlicht sehen konnte, darauf von Einfluss gewesen und die Holländer mochten sich vielleicht

sogar überredet haben, sie hätten nun an dem gleichen Gefühle theilgenommen. Es ist aber doch

nicht zu verkennen, dass sie über ihre Natur nicht hinauskonnten und, wenn sie glaubten es zu können,

sich selbst damit einer Täuschung hingaben. Den Holländern war wohl ein bestimmter Drang zur Isolie-

rung von Haus aus eingeboren, kraft des bei ihnen ganz besonders intensiv entwickelten gemeingermani-

schen Individualismus. Diese altholländische Isolierungstendenz entsprang aber nicht einem Ueber-

legenheitsgefühl sondern einem Respectgefühl gegenüber den Anderen. Die neutrale, gefühllose Auf-

merksamkeit des Geertgen und selbst noch des Dirk Jacobsz ist nicht so zu verstehen, dass ihre Figuren

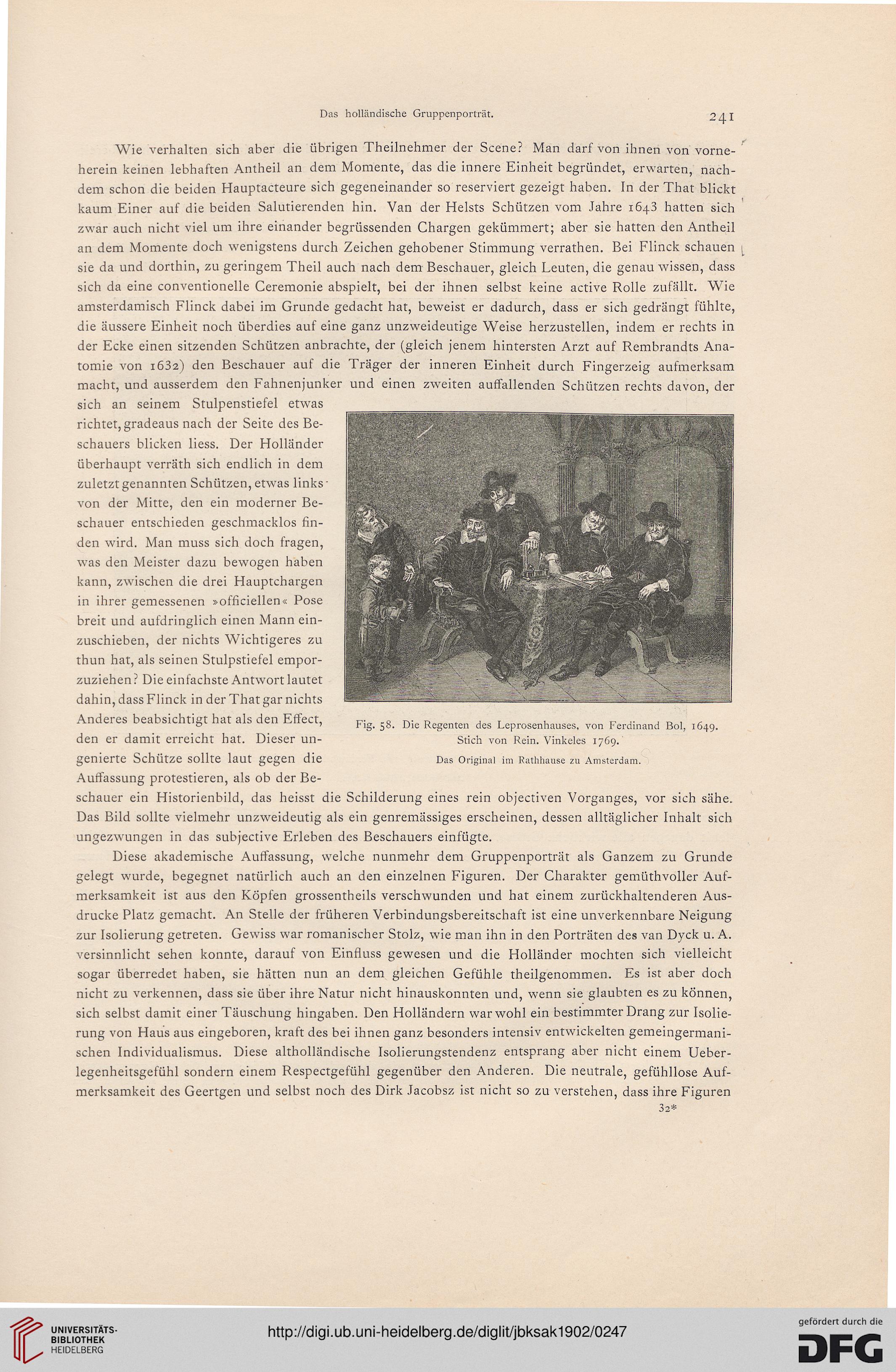

Fig. 58. Die Regenten des Leprosenhauses, von Ferdinand Bol, 1649.

Stich von Rein. Vinkeles 1769.

Das Original im Rathhause zu Amsterdam.

24I

Wie verhalten sich aber die übrigen Theilnehmer der Scene? Man darf von ihnen von vorne-

herein keinen lebhaften Antheil an dem Momente, das die innere Einheit begründet, erwarten, nach-

dem schon die beiden Hauptacteure sich gegeneinander so reserviert gezeigt haben. In der That blickt

kaum Einer auf die beiden Salutierenden hin. Van der Heists Schützen vom Jahre 1643 hatten sich

zwar auch nicht viel um ihre einander begrüssenden Chargen gekümmert; aber sie hatten den Antheil

an dem Momente doch wenigstens durch Zeichen gehobener Stimmung verrathen. Bei Flinck schauen >

sie da und dorthin, zu geringem Theil auch nach dem Beschauer, gleich Leuten, die genau wissen, dass

sich da eine conventioneile Ceremonie abspielt, bei der ihnen selbst keine active Rolle zufällt. Wie

amsterdamisch Flinck dabei im Grunde gedacht hat, beweist er dadurch, dass er sich gedrängt fühlte,

die äussere Einheit noch überdies auf eine ganz unzweideutige Weise herzustellen, indem er rechts in

der Ecke einen sitzenden Schützen anbrachte, der (gleich jenem hintersten Arzt auf Rembrandts Ana-

tomie von i632) den Beschauer auf die Träger der inneren Einheit durch Fingerzeig aufmerksam

macht, und ausserdem den Fahnenjunker und einen zweiten auffallenden Schützen rechts davon, der

sich an seinem Stulpenstiefel etwas

richtet, gradeaus nach der Seite des Be-

schauers blicken liess. Der Holländer

überhaupt verräth sich endlich in dem

zuletzt genannten Schützen, etwas links ■

von der Mitte, den ein moderner Be-

schauer entschieden geschmacklos fin-

den wird. Man muss sich doch fragen,

was den Meister dazu bewogen haben

kann, zwischen die drei Hauptchargen

in ihrer gemessenen »officiellen« Pose

breit und aufdringlich einen Mann ein-

zuschieben, der nichts Wichtigeres zu

thun hat, als seinen Stulpstiefel empor-

zuziehen ? Die einfachste Antwort lautet

dahin, dass Flinck in der That gar nichts

Anderes beabsichtigt hat als den Effect,

den er damit erreicht hat. Dieser un-

genierte Schütze sollte laut gegen die

Auffassung protestieren, als ob der Be-

schauer ein Historienbild, das heisst die Schilderung eines rein objectiven Vorganges, vor sich sähe.

Das Bild sollte vielmehr unzweideutig als ein genremässiges erscheinen, dessen alltäglicher Inhalt sich

ungezwungen in das subjective Erleben des Beschauers einfügte.

Diese akademische Auffassung, welche nunmehr dem Gruppenporträt als Ganzem zu Grunde

gelegt wurde, begegnet natürlich auch an den einzelnen Figuren. Der Charakter gemüthvoller Auf-

merksamkeit ist aus den Köpfen grossentheils verschwunden und hat einem zurückhaltenderen Aus-

drucke Platz gemacht. An Stelle der früheren Verbindungsbereitschaft ist eine unverkennbare Neigung

zur Isolierung getreten. Gewiss war romanischer Stolz, wie man ihn in den Porträten des van Dyck u. A.

versinnlicht sehen konnte, darauf von Einfluss gewesen und die Holländer mochten sich vielleicht

sogar überredet haben, sie hätten nun an dem gleichen Gefühle theilgenommen. Es ist aber doch

nicht zu verkennen, dass sie über ihre Natur nicht hinauskonnten und, wenn sie glaubten es zu können,

sich selbst damit einer Täuschung hingaben. Den Holländern war wohl ein bestimmter Drang zur Isolie-

rung von Haus aus eingeboren, kraft des bei ihnen ganz besonders intensiv entwickelten gemeingermani-

schen Individualismus. Diese altholländische Isolierungstendenz entsprang aber nicht einem Ueber-

legenheitsgefühl sondern einem Respectgefühl gegenüber den Anderen. Die neutrale, gefühllose Auf-

merksamkeit des Geertgen und selbst noch des Dirk Jacobsz ist nicht so zu verstehen, dass ihre Figuren

Fig. 58. Die Regenten des Leprosenhauses, von Ferdinand Bol, 1649.

Stich von Rein. Vinkeles 1769.

Das Original im Rathhause zu Amsterdam.