Das holländische Gruppenporträt.

243

IL

Unter den Schülern Rembrandts war Ferdinand Bol derjenige, der den Zug zum Dramatischen Ferdinand Boi

mit dem Meister wenigstens ursprünglich im höchsten Maasse getheilt hat, und dies ist gewiss einer

der wichtigsten Gründe dafür, dass man angesichts mancher Bilder öfter diese beiden Meister mit-

einander verwechselt hat. Noch im Jahre 1649, als Govaert Flinck, wie wir gesehen haben, bereits

entschieden in das akademische Lager übergeschwenkt war, ist aus Bols Händen ein Bild hervor-

gegangen, das der Rembrandtschwärmer Thore als eines der herrlichsten Werke holländischer Malerei

gepriesen hat. Es stellt die Regenten des Leprosenhauses in ganzen Figuren (Fig. 58) dar und

befindet sich dermalen im Bürgermeisterzimmer des Amsterdamer Stadthauses.1 "

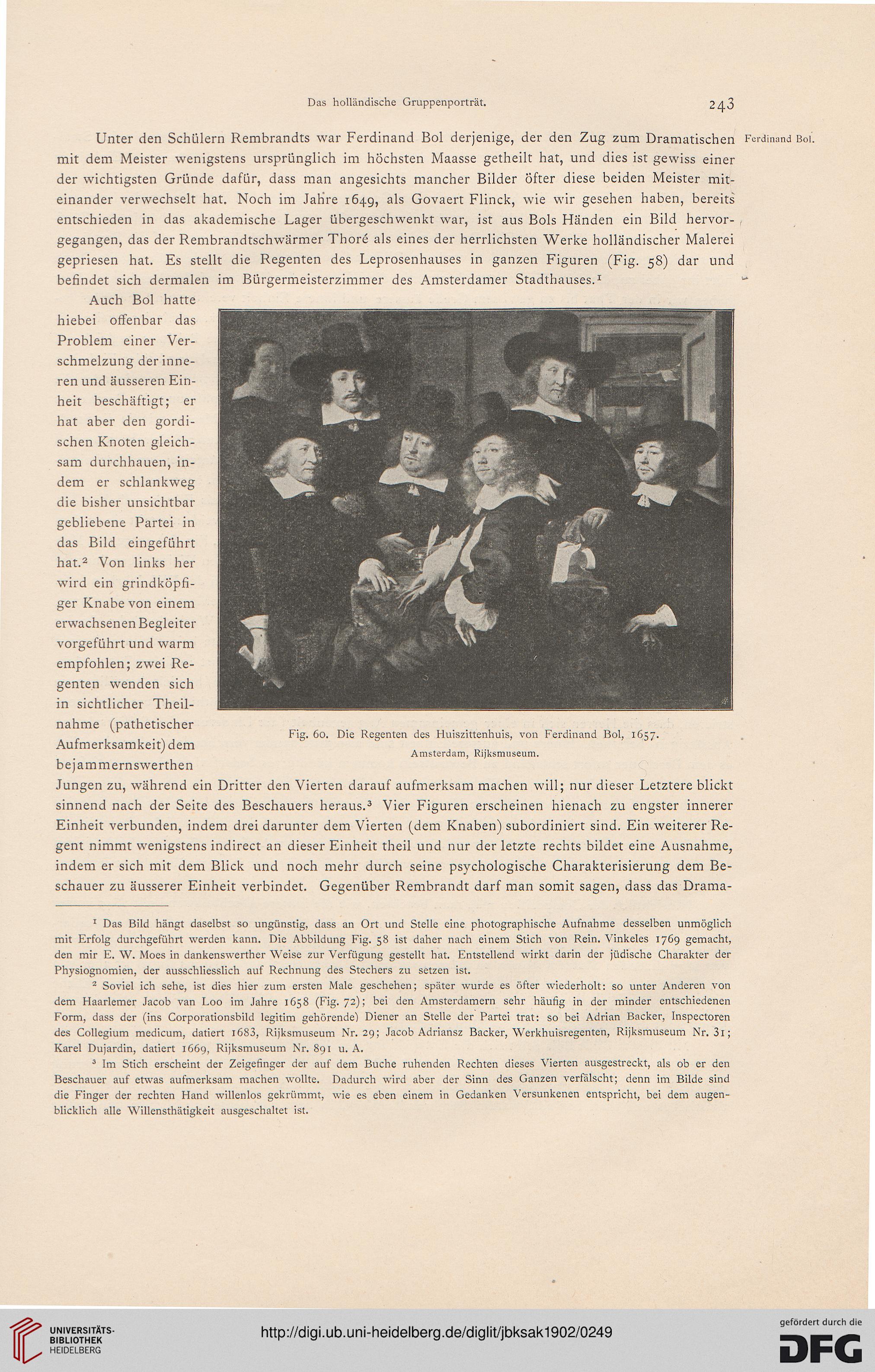

Auch Bol hatte

hiebei offenbar das

Problem einer Ver-

schmelzung der inne-

ren und äusseren Ein-

heit beschäftigt; er

hat aber den gordi-

schen Knoten gleich-

sam durchhauen, in-

dem er schlankweg

die bisher unsichtbar

gebliebene Partei in

das Bild eingeführt

hat.2 Von links her

wird ein grindköpfi-

ger Knabe von einem

erwachsenen Begleiter

vorgeführt und warm

empfohlen; zwei Re-

genten wenden sich

in sichtlicher Theil-

nahme (pathetischer

Aufmerksamkeit) dem

bejammernswerthen

Jungen zu, während ein Dritter den Vierten darauf aufmerksam machen will; nur dieser Letztere blickt

sinnend nach der Seite des Beschauers heraus.3 Vier Figuren erscheinen hienach zu engster innerer

Einheit verbunden, indem drei darunter dem Vierten (dem Knaben) subordiniert sind. Ein weiterer Re-

gent nimmt wenigstens indirect an dieser Einheit theil und nur der letzte rechts bildet eine Ausnahme,

indem er sich mit dem Blick und noch mehr durch seine psychologische Charakterisierung dem Be-

schauer zu äusserer Einheit verbindet. Gegenüber Rembrandt darf man somit sagen, dass das Drama-

Fig. 60. Die Regenten des Huiszittenhuis, von Ferdinand Bol, 1657.

Amsterdam, Rijksmuseum.

1 Das Bild hängt daselbst so ungünstig, dass an Ort und Stelle eine photographische Aufnahme desselben unmöglich

mit Erfolg durchgeführt werden kann. Die Abbildung Fig. 58 ist daher nach einem Stich von Rein. Vinkeles 1769 gemacht,

den mir E. W. Moes in dankenswerther Weise zur Verfügung gestellt hat. Entstellend wirkt darin der jüdische Charakter der

Physiognomien, der ausschliesslich auf Rechnung des Stechers zu setzen ist.

2 Soviel ich sehe, ist dies hier zum ersten Male geschehen; später wurde es öfter wiederholt: so unter Anderen von

dem Haarlemer Jacob van Loo im Jahre 1658 (Fig. 72); bei den Amsterdamern sehr häufig in der minder entschiedenen

Form, dass der (ins Corporationsbild legitim gehörende) Diener an Stelle der Partei trat: so bei Adrian Backer, Inspectoren

des Collegium medicum, datiert i683, Rijksmuseum Nr. 29; Jacob Adriansz Backer, Werkhuisregenten, Rijksmuseum Nr. 3i;

Karel Dujardin, datiert 1669, Rijksmuseum Nr. 891 u. A.

3 Im Stich erscheint der Zeigefinger der auf dem Buche ruhenden Rechten dieses Vierten ausgestreckt, als ob er den

Beschauer auf etwas aufmerksam machen wollte. Dadurch wird aber der Sinn des Ganzen verfälscht; denn im Bilde sind

die Finger der rechten Hand willenlos gekrümmt, wie es eben einem in Gedanken Versunkenen entspricht, bei dem augen-

blicklich alle Willensthätigkeit ausgeschaltet ist.

243

IL

Unter den Schülern Rembrandts war Ferdinand Bol derjenige, der den Zug zum Dramatischen Ferdinand Boi

mit dem Meister wenigstens ursprünglich im höchsten Maasse getheilt hat, und dies ist gewiss einer

der wichtigsten Gründe dafür, dass man angesichts mancher Bilder öfter diese beiden Meister mit-

einander verwechselt hat. Noch im Jahre 1649, als Govaert Flinck, wie wir gesehen haben, bereits

entschieden in das akademische Lager übergeschwenkt war, ist aus Bols Händen ein Bild hervor-

gegangen, das der Rembrandtschwärmer Thore als eines der herrlichsten Werke holländischer Malerei

gepriesen hat. Es stellt die Regenten des Leprosenhauses in ganzen Figuren (Fig. 58) dar und

befindet sich dermalen im Bürgermeisterzimmer des Amsterdamer Stadthauses.1 "

Auch Bol hatte

hiebei offenbar das

Problem einer Ver-

schmelzung der inne-

ren und äusseren Ein-

heit beschäftigt; er

hat aber den gordi-

schen Knoten gleich-

sam durchhauen, in-

dem er schlankweg

die bisher unsichtbar

gebliebene Partei in

das Bild eingeführt

hat.2 Von links her

wird ein grindköpfi-

ger Knabe von einem

erwachsenen Begleiter

vorgeführt und warm

empfohlen; zwei Re-

genten wenden sich

in sichtlicher Theil-

nahme (pathetischer

Aufmerksamkeit) dem

bejammernswerthen

Jungen zu, während ein Dritter den Vierten darauf aufmerksam machen will; nur dieser Letztere blickt

sinnend nach der Seite des Beschauers heraus.3 Vier Figuren erscheinen hienach zu engster innerer

Einheit verbunden, indem drei darunter dem Vierten (dem Knaben) subordiniert sind. Ein weiterer Re-

gent nimmt wenigstens indirect an dieser Einheit theil und nur der letzte rechts bildet eine Ausnahme,

indem er sich mit dem Blick und noch mehr durch seine psychologische Charakterisierung dem Be-

schauer zu äusserer Einheit verbindet. Gegenüber Rembrandt darf man somit sagen, dass das Drama-

Fig. 60. Die Regenten des Huiszittenhuis, von Ferdinand Bol, 1657.

Amsterdam, Rijksmuseum.

1 Das Bild hängt daselbst so ungünstig, dass an Ort und Stelle eine photographische Aufnahme desselben unmöglich

mit Erfolg durchgeführt werden kann. Die Abbildung Fig. 58 ist daher nach einem Stich von Rein. Vinkeles 1769 gemacht,

den mir E. W. Moes in dankenswerther Weise zur Verfügung gestellt hat. Entstellend wirkt darin der jüdische Charakter der

Physiognomien, der ausschliesslich auf Rechnung des Stechers zu setzen ist.

2 Soviel ich sehe, ist dies hier zum ersten Male geschehen; später wurde es öfter wiederholt: so unter Anderen von

dem Haarlemer Jacob van Loo im Jahre 1658 (Fig. 72); bei den Amsterdamern sehr häufig in der minder entschiedenen

Form, dass der (ins Corporationsbild legitim gehörende) Diener an Stelle der Partei trat: so bei Adrian Backer, Inspectoren

des Collegium medicum, datiert i683, Rijksmuseum Nr. 29; Jacob Adriansz Backer, Werkhuisregenten, Rijksmuseum Nr. 3i;

Karel Dujardin, datiert 1669, Rijksmuseum Nr. 891 u. A.

3 Im Stich erscheint der Zeigefinger der auf dem Buche ruhenden Rechten dieses Vierten ausgestreckt, als ob er den

Beschauer auf etwas aufmerksam machen wollte. Dadurch wird aber der Sinn des Ganzen verfälscht; denn im Bilde sind

die Finger der rechten Hand willenlos gekrümmt, wie es eben einem in Gedanken Versunkenen entspricht, bei dem augen-

blicklich alle Willensthätigkeit ausgeschaltet ist.