302

Julius von Schlosser.

Es scheint mir nicht ganz undenkbar, vermag ich gleich nicht den geringsten äusseren Beweis

dafür zu erbringen, dass unser Miniaturblatt, wenn nicht von vornherein zu ähnlichem Zwecke bestimmt,

so doch einem solchen dienstbar gemacht worden wäre. Die weite Verbreitung des Defensoriums, die

vermuthliche Abhängigkeit des Blockbuches sowohl als auch der Tegernseer Handschrift von derarti-

gen gemalten Blättern dürften einer solchen Annahme förderlich sein.

Ein günstiger Zufall hat es gefügt, dass an ziemlich verborgener Stätte eine solche Musterrolle

für den Kirchenmaler noch unversehrt erhalten geblieben ist. Ich habe wenigstens keinen Zweifel

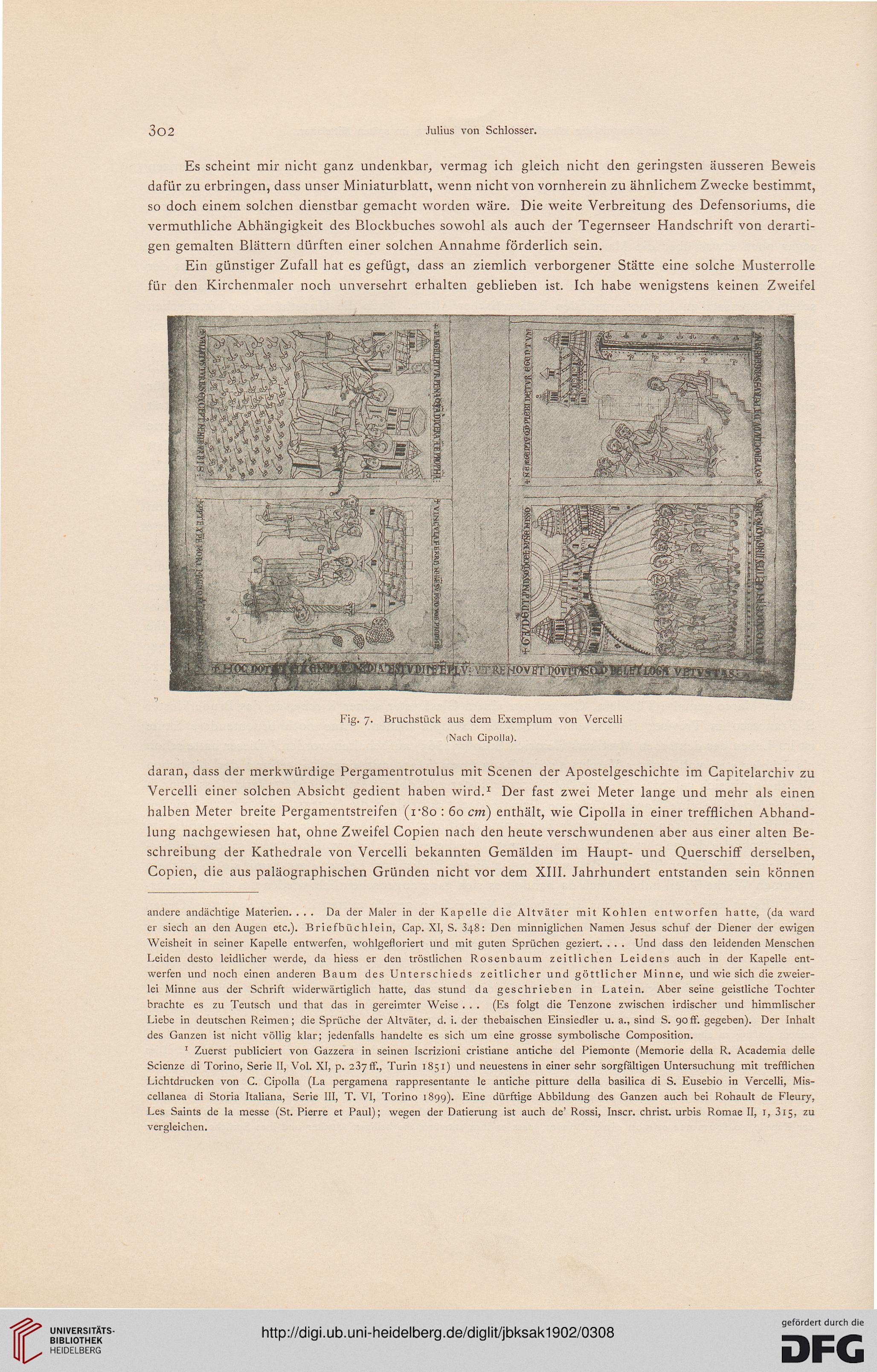

Fig. 7. Bruchstück aus dem Exemplum von Vercclli

(Nach Cipolla).

daran, dass der merkwürdige Pergamentrotulus mit Scenen der Apostelgeschichte im Capitelarchiv zu

Vercelli einer solchen Absicht gedient haben wird.1 Der fast zwei Meter lange und mehr als einen

halben Meter breite Pergamentstreifen (r8o : 60 cm) enthält, wie Cipolla in einer trefflichen Abhand-

lung nachgewiesen hat, ohne Zweifel Copien nach den heute verschwundenen aber aus einer alten Be-

schreibung der Kathedrale von Vercelli bekannten Gemälden im Haupt- und Querschiff derselben,

Copien, die aus paläographischen Gründen nicht vor dem XIII. Jahrhundert entstanden sein können

andere andächtige Materien. . . . Da der Maler in der Kapelle die Altväter mit Kohlen entworfen hatte, (da ward

er siech an den Augen etc.). Briefbüchlein, Cap. XI, S. 348: Den minniglichen Namen Jesus schuf der Diener der ewigen

Weisheit in seiner Kapelle entwerfen, wohlgefloriert und mit guten Sprüchen geziert. . . . Und dass den leidenden Menschen

Leiden desto leidlicher werde, da hiess er den tröstlichen Rosenbaum zeitlichen Leidens auch in der Kapelle ent-

werfen und noch einen anderen Baum des Unterschieds zeitlicher und göttlicher Minne, und wie sich die zweier-

lei Minne aus der Schrift widerwärtiglich hatte, das stund da geschrieben in Latein. Aber seine geistliche Tochter

brachte es zu Teutsch und that das in gereimter Weise . . . (Es folgt die Tenzone zwischen irdischer und himmlischer

Liebe in deutschen Reimen; die Sprüche der Altväter, d. i. der thebaischen Einsiedler u. a., sind S. 90 ff. gegeben). Der Inhalt

des Ganzen ist nicht völlig klar; jedenfalls handelte es sich um eine grosse symbolische Composition.

1 Zuerst publiciert von Gazzera in seinen Iscrizioni cristiane antiche del Piemonte (Memorie della R. Academia delle

Scienze di Torino, Serie II, Vol. XI, p. 237 ff„ Turin 1851) und neuestens in einer sehr sorgfältigen Untersuchung mit trefflichen

Lichtdrucken von C. Cipolla (La pergamena rappresentante le antiche pitture della basilica di S. Eusebio in Vercelli, Mis-

cellanea di Storia Italiana, Serie III, T. VI, Torino 1899). Eine dürftige Abbildung des Ganzen auch bei Rohault de Fleury,

Les Saints de la messe (St. Pierre et Paul); wegen der Datierung ist auch de' Rossi, Inscr. Christ, urbis Romae II, 1, 315, zu

vergleichen.

Julius von Schlosser.

Es scheint mir nicht ganz undenkbar, vermag ich gleich nicht den geringsten äusseren Beweis

dafür zu erbringen, dass unser Miniaturblatt, wenn nicht von vornherein zu ähnlichem Zwecke bestimmt,

so doch einem solchen dienstbar gemacht worden wäre. Die weite Verbreitung des Defensoriums, die

vermuthliche Abhängigkeit des Blockbuches sowohl als auch der Tegernseer Handschrift von derarti-

gen gemalten Blättern dürften einer solchen Annahme förderlich sein.

Ein günstiger Zufall hat es gefügt, dass an ziemlich verborgener Stätte eine solche Musterrolle

für den Kirchenmaler noch unversehrt erhalten geblieben ist. Ich habe wenigstens keinen Zweifel

Fig. 7. Bruchstück aus dem Exemplum von Vercclli

(Nach Cipolla).

daran, dass der merkwürdige Pergamentrotulus mit Scenen der Apostelgeschichte im Capitelarchiv zu

Vercelli einer solchen Absicht gedient haben wird.1 Der fast zwei Meter lange und mehr als einen

halben Meter breite Pergamentstreifen (r8o : 60 cm) enthält, wie Cipolla in einer trefflichen Abhand-

lung nachgewiesen hat, ohne Zweifel Copien nach den heute verschwundenen aber aus einer alten Be-

schreibung der Kathedrale von Vercelli bekannten Gemälden im Haupt- und Querschiff derselben,

Copien, die aus paläographischen Gründen nicht vor dem XIII. Jahrhundert entstanden sein können

andere andächtige Materien. . . . Da der Maler in der Kapelle die Altväter mit Kohlen entworfen hatte, (da ward

er siech an den Augen etc.). Briefbüchlein, Cap. XI, S. 348: Den minniglichen Namen Jesus schuf der Diener der ewigen

Weisheit in seiner Kapelle entwerfen, wohlgefloriert und mit guten Sprüchen geziert. . . . Und dass den leidenden Menschen

Leiden desto leidlicher werde, da hiess er den tröstlichen Rosenbaum zeitlichen Leidens auch in der Kapelle ent-

werfen und noch einen anderen Baum des Unterschieds zeitlicher und göttlicher Minne, und wie sich die zweier-

lei Minne aus der Schrift widerwärtiglich hatte, das stund da geschrieben in Latein. Aber seine geistliche Tochter

brachte es zu Teutsch und that das in gereimter Weise . . . (Es folgt die Tenzone zwischen irdischer und himmlischer

Liebe in deutschen Reimen; die Sprüche der Altväter, d. i. der thebaischen Einsiedler u. a., sind S. 90 ff. gegeben). Der Inhalt

des Ganzen ist nicht völlig klar; jedenfalls handelte es sich um eine grosse symbolische Composition.

1 Zuerst publiciert von Gazzera in seinen Iscrizioni cristiane antiche del Piemonte (Memorie della R. Academia delle

Scienze di Torino, Serie II, Vol. XI, p. 237 ff„ Turin 1851) und neuestens in einer sehr sorgfältigen Untersuchung mit trefflichen

Lichtdrucken von C. Cipolla (La pergamena rappresentante le antiche pitture della basilica di S. Eusebio in Vercelli, Mis-

cellanea di Storia Italiana, Serie III, T. VI, Torino 1899). Eine dürftige Abbildung des Ganzen auch bei Rohault de Fleury,

Les Saints de la messe (St. Pierre et Paul); wegen der Datierung ist auch de' Rossi, Inscr. Christ, urbis Romae II, 1, 315, zu

vergleichen.