2)22

Julius von Schlosser.

PL XXXV

des Lotosornamentes höchst scharfsinnig zergliedert hat. So finden sie sich auf allen Gebieten

der Kunst und sind nicht minder z. B. in der Sprachgeschichte wirksam; schliesslich fallen sie unter

das von Wundt aufgestellte Gesetz des Bedeutungswandels der Sitte. Sehr viele ursprunglich dem pro-

fanen Heidenthum angehörige Dar-

stellungsformen wirken in der christ-

lichen Kunst nach. An die Stelle der

maiestas des Imperators schiebt sich

langsam und unbewusst die maiestas

Domini und der Ausdruck Dominus

ist schliesslich selbst von der höchsten

irdischen auf die höchste göttliche

Macht übertragen, wie der Titel des

obersten Priesters, des Pontifex maxi-

mus, vom Kaiser auf den Statthalter

Christi übergeht. Noch in ganz späten

Perioden der Kunst ist dergleichen hier

und da zu bemerken; von dem mytho-

logischen Gemälde des Cornelis Schut

ist schon früher gelegentlich die Rede

gewesen. Die religiöse Kunst hatte eben

noch nicht, zumal in den spanischen

Niederlanden, auf ihre Führerrolle ver-

zichtet. Ich erinnere nur beiläufig daran,

wie lange das einfache lyrische Lied

von dem kirchlich strengen vierstimmi-

gen Choralsatz beherrscht worden ist.

Aber, wie gesagt, im Mittelalter

hat das Exemplum noch einen ganz

anderen, prononcierten Charakter da-

durch, dass es die künstlerische Erfin-

dung bedeutend umgrenzt und leitet.

Dass das Schema novum der französi-

schen Gotik ganz besonders durch Zei-

chen- und Musterbücher wandernder

Steinmetzen seine Verbreitung fand, hat

in jüngster Zeit erst Ad. Goldschmied

hervorgehoben.1 Nun hat ja auch der

mittelalterliche Künstler schon das

Skizzenbuch im modernen Sinne ge-

kannt und benützt, um seine ersten

Entwürfe darin niederzulegen. Aber es

ist immerhin von einiger Bedeutung, dass solche eigentliche Skizzenbücher mit einer einzigen bemer-

kenswerthen aber auch sehr eigenthümlichen Ausnahme, soweit wenigstens unsere gegenwärtige Kennt-

nis reicht, nicht über das XIV. Jahrhundert zurückgehen. Forzetta scheint wenigstens in seinen merkwür-

digen Ricordi (Federjci, Memorie Trevigiane I, 184) auf ein Skizzenbuch mit Thierdarstellungen des da-

mals (i335) schon verstorbenen Meisters Perenzolo in Venedig zu deuten (quaternum suum, in quo sunt

omnia animalia et omnia pulcra, facta manu dicti Perenzoli), da er auch sonst noch verpfändete Zeich-

et cwwace"U-fowrfef«wf &

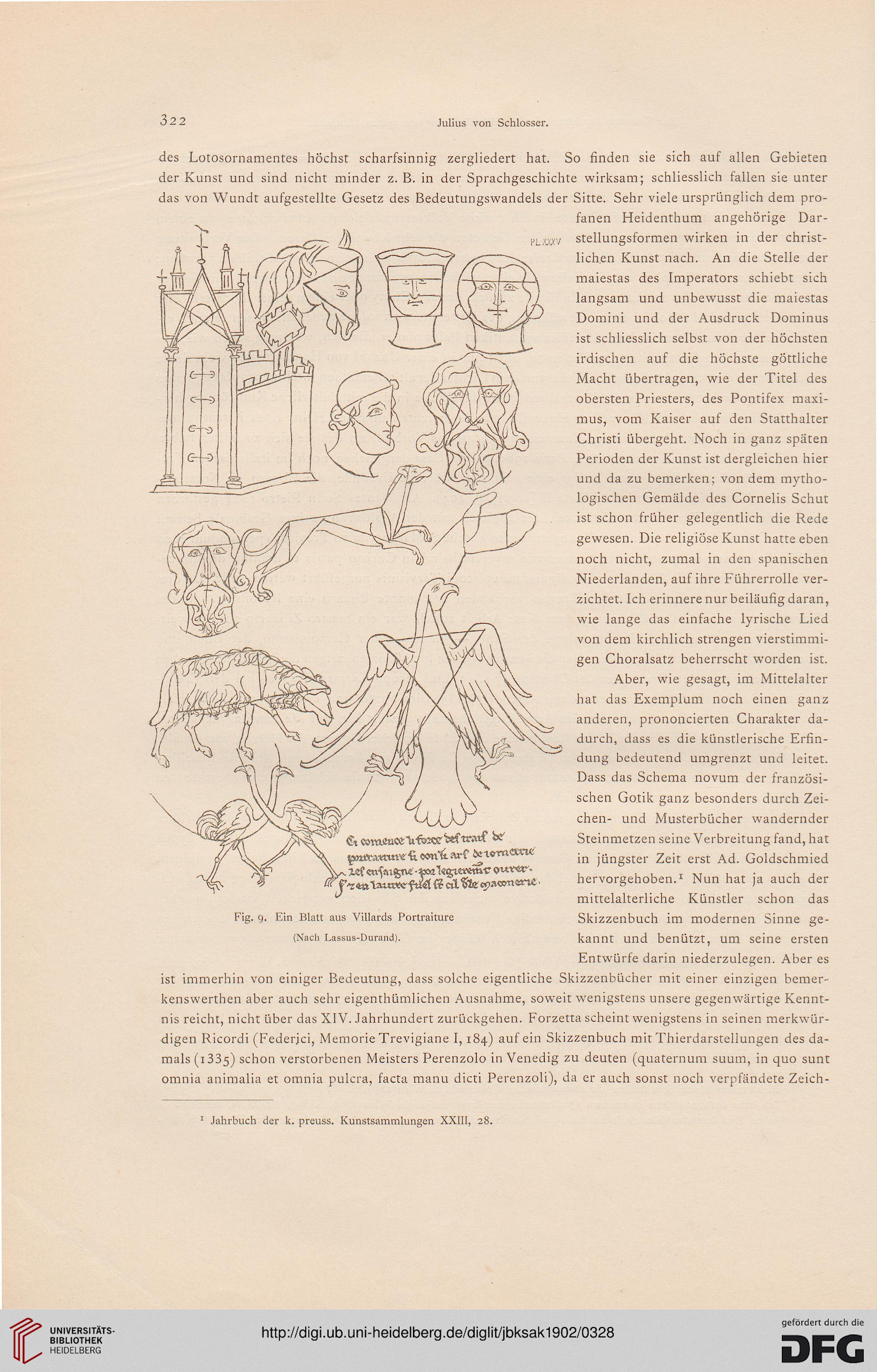

Fig. 9.

Ein Blatt aus Villards Portraiture

(Nach Lassus-Durand).

1 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XXIII, 28.

Julius von Schlosser.

PL XXXV

des Lotosornamentes höchst scharfsinnig zergliedert hat. So finden sie sich auf allen Gebieten

der Kunst und sind nicht minder z. B. in der Sprachgeschichte wirksam; schliesslich fallen sie unter

das von Wundt aufgestellte Gesetz des Bedeutungswandels der Sitte. Sehr viele ursprunglich dem pro-

fanen Heidenthum angehörige Dar-

stellungsformen wirken in der christ-

lichen Kunst nach. An die Stelle der

maiestas des Imperators schiebt sich

langsam und unbewusst die maiestas

Domini und der Ausdruck Dominus

ist schliesslich selbst von der höchsten

irdischen auf die höchste göttliche

Macht übertragen, wie der Titel des

obersten Priesters, des Pontifex maxi-

mus, vom Kaiser auf den Statthalter

Christi übergeht. Noch in ganz späten

Perioden der Kunst ist dergleichen hier

und da zu bemerken; von dem mytho-

logischen Gemälde des Cornelis Schut

ist schon früher gelegentlich die Rede

gewesen. Die religiöse Kunst hatte eben

noch nicht, zumal in den spanischen

Niederlanden, auf ihre Führerrolle ver-

zichtet. Ich erinnere nur beiläufig daran,

wie lange das einfache lyrische Lied

von dem kirchlich strengen vierstimmi-

gen Choralsatz beherrscht worden ist.

Aber, wie gesagt, im Mittelalter

hat das Exemplum noch einen ganz

anderen, prononcierten Charakter da-

durch, dass es die künstlerische Erfin-

dung bedeutend umgrenzt und leitet.

Dass das Schema novum der französi-

schen Gotik ganz besonders durch Zei-

chen- und Musterbücher wandernder

Steinmetzen seine Verbreitung fand, hat

in jüngster Zeit erst Ad. Goldschmied

hervorgehoben.1 Nun hat ja auch der

mittelalterliche Künstler schon das

Skizzenbuch im modernen Sinne ge-

kannt und benützt, um seine ersten

Entwürfe darin niederzulegen. Aber es

ist immerhin von einiger Bedeutung, dass solche eigentliche Skizzenbücher mit einer einzigen bemer-

kenswerthen aber auch sehr eigenthümlichen Ausnahme, soweit wenigstens unsere gegenwärtige Kennt-

nis reicht, nicht über das XIV. Jahrhundert zurückgehen. Forzetta scheint wenigstens in seinen merkwür-

digen Ricordi (Federjci, Memorie Trevigiane I, 184) auf ein Skizzenbuch mit Thierdarstellungen des da-

mals (i335) schon verstorbenen Meisters Perenzolo in Venedig zu deuten (quaternum suum, in quo sunt

omnia animalia et omnia pulcra, facta manu dicti Perenzoli), da er auch sonst noch verpfändete Zeich-

et cwwace"U-fowrfef«wf &

Fig. 9.

Ein Blatt aus Villards Portraiture

(Nach Lassus-Durand).

1 Jahrbuch der k. preuss. Kunstsammlungen XXIII, 28.