Zur Kenntnis der künstlerischen Ueherlieferung im späten Mittelalter.

325

und die reinen Ornamentstücke eingereiht sind; findet sich unter ihnen auch die leidlich treue Dar-

stellung einer Fledermaus, die dem Zeichner gar oft als Opfer ländlichen Aberglaubens an Stall-

thüren aufgefallen sein mag, so sind »andere« Vögel wieder völlig heraldisch behandelt. Jene Auf-

einanderfolge: Schrift — Bild — Ornament ist

ein Symbol mittelalterlicher Kunstanschauung

überhaupt und zeigt, wie sich diese Vorgän-

ger moderner Thierdarstellung noch durchaus

dem System der Decoration einfügen müssen.

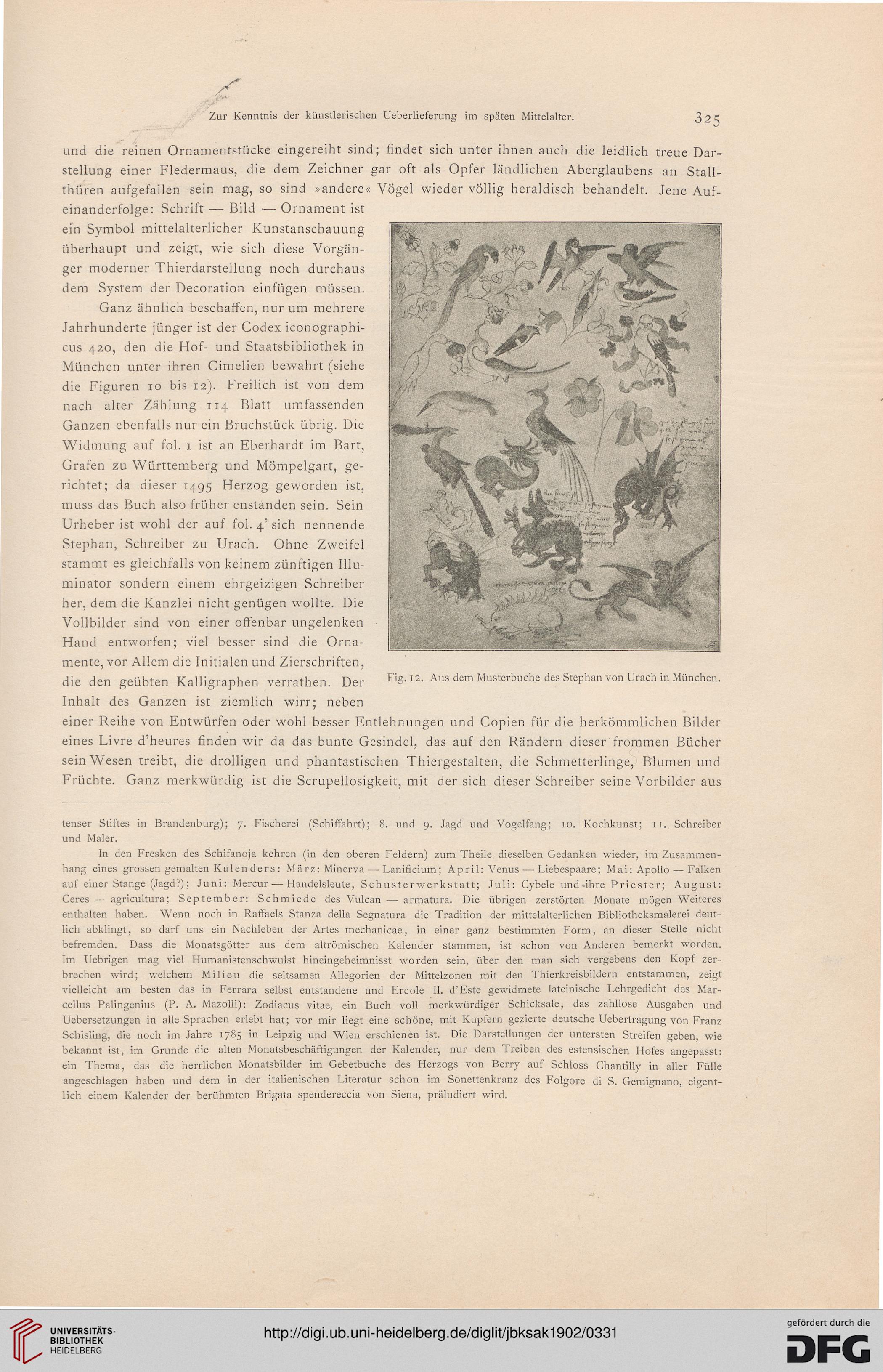

Ganz ähnlich beschaffen, nur um mehrere

Jahrhunderte jünger ist der Codex iconographi-

cus 420, den die Hof- und Staatsbibliothek in

München unter ihren Cimelien bewahrt (siehe

die Figuren 10 bis 12). Freilich ist von dem

nach alter Zählung 114 Blatt umfassenden

Ganzen ebenfalls nur ein Bruchstück übrig. Die

Widmung auf fol. 1 ist an Eberhardt im Bart,

Grafen zu Württemberg und Mömpelgart, ge-

richtet; da dieser 1495 Herzog geworden ist,

muss das Buch also früher enstanden sein. Sein

Urheber ist wohl der auf fol. 4' sich nennende

Stephan, Schreiber zu Urach. Ohne Zweifel

stammt es gleichfalls von keinem zünftigen Illu-

minator sondern einem ehrgeizigen Schreiber

her, dem die Kanzlei nicht genügen wollte. Die

Vollbilder sind von einer offenbar ungelenken

Hand entworfen; viel besser sind die Orna-

mente, vor Allem die Initialen und Zierschriften,

die den geübten Kalligraphen verrathen. Der

Inhalt des Ganzen ist ziemlich wirr; neben

einer Reihe von Entwürfen oder wohl besser Entlehnungen und Copien für die herkömmlichen Bilder

eines Livre d'heures finden wir da das bunte Gesindel, das auf den Rändern dieser frommen Bücher

sein Wesen treibt, die drolligen und phantastischen Thiergestalten, die Schmetterlinge, Blumen und

Früchte. Ganz merkwürdig ist die Scrupellosigkeit, mit der sich dieser Schreiber seine Vorbilder aus

""""IM

F ig. 12. Aus dem Musterbuche des Stephan von Urach in München.

tenser Stiftes in Brandenburg); 7. Fischerei (Schiffahrt); 8. und 9. Jagd und Vogelfang; 10. Kochkunst; Ii. Schreiber

und Maler.

In den Fresken des Schifanoja kehren (in den oberen Feldern) zum Theile dieselben Gedanken wieder, im Zusammen-

hang eines grossen gemalten Kaien ders : März: Minerva — Lanificium; April: Venus — Liebespaare; Mai: Apollo — Falken

auf einer Stange (Jagd?); Juni: Mercur — Handelsleute, Schusterwerkstatt; Juli: Cybele und-ihre Priester; August:

Ceres — agricultura; September: Schmiede des Vulcan — armatura. Die übrigen zerstörten Monate mögen Weiteres

enthalten haben. Wenn noch in Raffaels Stanza della Segnatura die Tradition der mittelalterlichen Bibliotheksmalerei deut-

lich abklingt, so darf uns ein Nachleben der Artes mechanicae, in einer ganz bestimmten Form, an dieser Stelle nicht

befremden. Dass die Monatsgötter aus dem altrömischen Kalender stammen, ist schon von Anderen bemerkt worden.

Im Uebrigen mag viel Humanistenschwulst hineingeheimnisst worden sein, über den man sich vergebens den Kopf zer-

brechen wird; welchem Milieu die seltsamen Allegorien der Mittelzonen mit den Thierkreisbildern entstammen, zeigt

vielleicht am besten das in Ferrara selbst entstandene und Ercole II. d'Este gewidmete lateinische Lehrgedicht des Mar-

cellus Palingenius (P. A. Mazolli): Zodiacus vitae, ein Buch voll merkwürdiger Schicksale, das zahllose Ausgaben und

Uebersetzungen in alle Sprachen erlebt hat; vor mir liegt eine schöne, mit Kupfern gezierte deutsche Uebertragung von Franz

Schisüng, die noch im Jahre 1785 in Leipzig und Wien erschienen ist. Die Darstellungen der untersten Streifen geben, wie

bekannt ist, im Grunde die alten Monatsbeschäftigungen der Kalender, nur dem Treiben des estensischen Hofes angepasst:

ein Thema, das die herrlichen Monatsbilder im Gebetbuche des Herzogs von Berry auf Schloss Chantilly in aller Fülle

angeschlagen haben und dem in der italienischen Literatur schon im Sonettenkranz des Folgore di S. Gemignano, eigent-

lich einem Kalender der berühmten Brigata spendereccia von Siena, präludiert wird.

325

und die reinen Ornamentstücke eingereiht sind; findet sich unter ihnen auch die leidlich treue Dar-

stellung einer Fledermaus, die dem Zeichner gar oft als Opfer ländlichen Aberglaubens an Stall-

thüren aufgefallen sein mag, so sind »andere« Vögel wieder völlig heraldisch behandelt. Jene Auf-

einanderfolge: Schrift — Bild — Ornament ist

ein Symbol mittelalterlicher Kunstanschauung

überhaupt und zeigt, wie sich diese Vorgän-

ger moderner Thierdarstellung noch durchaus

dem System der Decoration einfügen müssen.

Ganz ähnlich beschaffen, nur um mehrere

Jahrhunderte jünger ist der Codex iconographi-

cus 420, den die Hof- und Staatsbibliothek in

München unter ihren Cimelien bewahrt (siehe

die Figuren 10 bis 12). Freilich ist von dem

nach alter Zählung 114 Blatt umfassenden

Ganzen ebenfalls nur ein Bruchstück übrig. Die

Widmung auf fol. 1 ist an Eberhardt im Bart,

Grafen zu Württemberg und Mömpelgart, ge-

richtet; da dieser 1495 Herzog geworden ist,

muss das Buch also früher enstanden sein. Sein

Urheber ist wohl der auf fol. 4' sich nennende

Stephan, Schreiber zu Urach. Ohne Zweifel

stammt es gleichfalls von keinem zünftigen Illu-

minator sondern einem ehrgeizigen Schreiber

her, dem die Kanzlei nicht genügen wollte. Die

Vollbilder sind von einer offenbar ungelenken

Hand entworfen; viel besser sind die Orna-

mente, vor Allem die Initialen und Zierschriften,

die den geübten Kalligraphen verrathen. Der

Inhalt des Ganzen ist ziemlich wirr; neben

einer Reihe von Entwürfen oder wohl besser Entlehnungen und Copien für die herkömmlichen Bilder

eines Livre d'heures finden wir da das bunte Gesindel, das auf den Rändern dieser frommen Bücher

sein Wesen treibt, die drolligen und phantastischen Thiergestalten, die Schmetterlinge, Blumen und

Früchte. Ganz merkwürdig ist die Scrupellosigkeit, mit der sich dieser Schreiber seine Vorbilder aus

""""IM

F ig. 12. Aus dem Musterbuche des Stephan von Urach in München.

tenser Stiftes in Brandenburg); 7. Fischerei (Schiffahrt); 8. und 9. Jagd und Vogelfang; 10. Kochkunst; Ii. Schreiber

und Maler.

In den Fresken des Schifanoja kehren (in den oberen Feldern) zum Theile dieselben Gedanken wieder, im Zusammen-

hang eines grossen gemalten Kaien ders : März: Minerva — Lanificium; April: Venus — Liebespaare; Mai: Apollo — Falken

auf einer Stange (Jagd?); Juni: Mercur — Handelsleute, Schusterwerkstatt; Juli: Cybele und-ihre Priester; August:

Ceres — agricultura; September: Schmiede des Vulcan — armatura. Die übrigen zerstörten Monate mögen Weiteres

enthalten haben. Wenn noch in Raffaels Stanza della Segnatura die Tradition der mittelalterlichen Bibliotheksmalerei deut-

lich abklingt, so darf uns ein Nachleben der Artes mechanicae, in einer ganz bestimmten Form, an dieser Stelle nicht

befremden. Dass die Monatsgötter aus dem altrömischen Kalender stammen, ist schon von Anderen bemerkt worden.

Im Uebrigen mag viel Humanistenschwulst hineingeheimnisst worden sein, über den man sich vergebens den Kopf zer-

brechen wird; welchem Milieu die seltsamen Allegorien der Mittelzonen mit den Thierkreisbildern entstammen, zeigt

vielleicht am besten das in Ferrara selbst entstandene und Ercole II. d'Este gewidmete lateinische Lehrgedicht des Mar-

cellus Palingenius (P. A. Mazolli): Zodiacus vitae, ein Buch voll merkwürdiger Schicksale, das zahllose Ausgaben und

Uebersetzungen in alle Sprachen erlebt hat; vor mir liegt eine schöne, mit Kupfern gezierte deutsche Uebertragung von Franz

Schisüng, die noch im Jahre 1785 in Leipzig und Wien erschienen ist. Die Darstellungen der untersten Streifen geben, wie

bekannt ist, im Grunde die alten Monatsbeschäftigungen der Kalender, nur dem Treiben des estensischen Hofes angepasst:

ein Thema, das die herrlichen Monatsbilder im Gebetbuche des Herzogs von Berry auf Schloss Chantilly in aller Fülle

angeschlagen haben und dem in der italienischen Literatur schon im Sonettenkranz des Folgore di S. Gemignano, eigent-

lich einem Kalender der berühmten Brigata spendereccia von Siena, präludiert wird.