5 Heinrich Röttinger.

welche die Beine des Bogenschützen und Hals und Bauch des Pferdes des Budapester Reiters model-

lierte. Bezüglich formaler Einzelheiten gestattet die Mütze des Reiters (die zum Himmel ragenden

Federn genau so Pass. 3o, 37), sein scharf markiertes Gesicht, die Röhrenfalten seines Wamsschoßes

und ganz nebenbei das Muster des Sattelgurtes und der Schnitt des Reiterstiefels (Pass. 32) Anknüpfun-

gen. Vorzüglich ist das Bewegungsmotiv des etwas unruhigen Pferdes festgehalten. Die Qualität der

Zeichnung ist eine hervorragende; auch ohne das falsche Monogramm wird man unwillkürlich an

Dürers Lanzenreiter von 1498 erinnert.

An die beiden besprochenen Zeichnungen schließt ganz ungezwungen der vom Tode Überfallene

Reiter des Städelschen Institutes in Frankfurt a. M. an.1 Seiner Erscheinung nach stammt er aus dem-

selben Kriegshaufen, dem der Budapester Reiter angehört; auch er trägt die Gugel, darauf die Haube

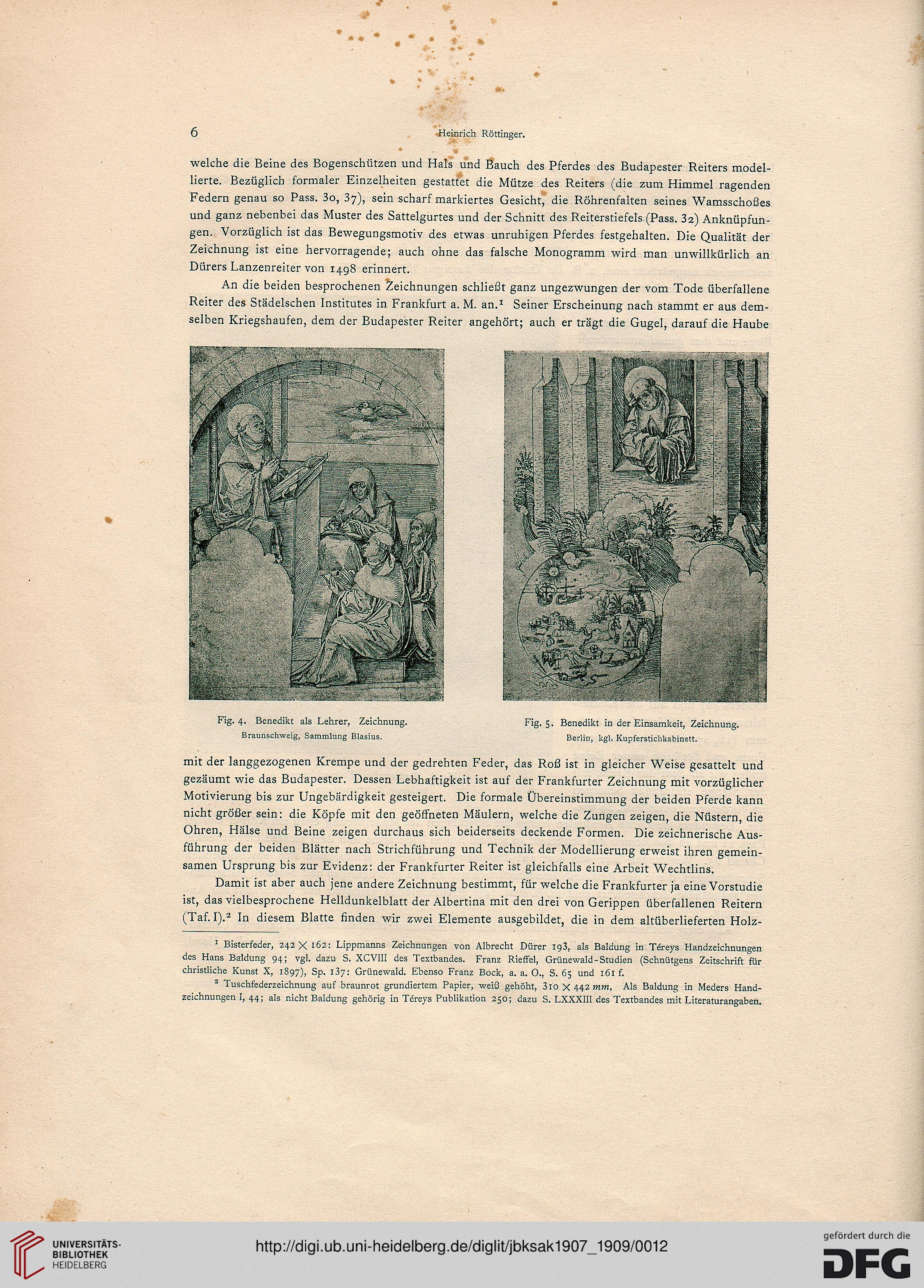

Fig. 4. Benedikt als Lehrer, Zeichnung. Fig. 5. Benedikt in der Einsamkeit, Zeichnung.

Braunschweig, Sammlung Blasius. Berlin, kgl. Kupferstichkabinett.

mit der langgezogenen Krempe und der gedrehten Feder, das Roß ist in gleicher Weise gesattelt und

gezäumt wie das Budapester. Dessen Lebhaftigkeit ist auf der Frankfurter Zeichnung mit vorzüglicher

Motivierung bis zur Ungebärdigkeit gesteigert. Die formale Übereinstimmung der beiden Pferde kann

nicht größer sein: die Köpfe mit den geöffneten Mäulern, welche die Zungen zeigen, die Nüstern, die

Ohren, Hälse und Beine zeigen durchaus sich beiderseits deckende Formen. Die zeichnerische Aus-

führung der beiden Blätter nach Strichführung und Technik der Modellierung erweist ihren gemein-

samen Ursprung bis zur Evidenz: der Frankfurter Reiter ist gleichfalls eine Arbeit Wechtlins.

Damit ist aber auch jene andere Zeichnung bestimmt, für welche die Frankfurter ja eine Vorstudie

ist, das vielbesprochene Helldunkelblatt der Albertina mit den drei von Gerippen Überfallenen Reitern

(Taf. I).2 In diesem Blatte finden wir zwei Elemente ausgebildet, die in dem altüberlieferten Holz-

1 Bisterfeder, 242 X, 162: Lippmanns Zeichnungen von Albrecht Dürer 193, als Baidung in Tereys Handzeichnungen

des Hans Baidung 94; vgl. dazu S. XCVIII des Textbandes. Franz Rieffei, Grünewald-Studien (Schnütgens Zeitschrift für

christliche Kunst X, 1897), Sp. 137: Grünewald. Ebenso Franz Bock, a. a. O., S. 65 und iöl f.

2 Tuschfederzeichnung auf braunrot grundiertem Papier, weiß gehöht, 310 X 442 mm, Als Baidung in Meders Hand-

zeichnungen I, 44; als nicht Baidung gehörig in Tdreys Publikation 250; dazu S. LXXXIII des Textbandes mit Literaturangaben.

welche die Beine des Bogenschützen und Hals und Bauch des Pferdes des Budapester Reiters model-

lierte. Bezüglich formaler Einzelheiten gestattet die Mütze des Reiters (die zum Himmel ragenden

Federn genau so Pass. 3o, 37), sein scharf markiertes Gesicht, die Röhrenfalten seines Wamsschoßes

und ganz nebenbei das Muster des Sattelgurtes und der Schnitt des Reiterstiefels (Pass. 32) Anknüpfun-

gen. Vorzüglich ist das Bewegungsmotiv des etwas unruhigen Pferdes festgehalten. Die Qualität der

Zeichnung ist eine hervorragende; auch ohne das falsche Monogramm wird man unwillkürlich an

Dürers Lanzenreiter von 1498 erinnert.

An die beiden besprochenen Zeichnungen schließt ganz ungezwungen der vom Tode Überfallene

Reiter des Städelschen Institutes in Frankfurt a. M. an.1 Seiner Erscheinung nach stammt er aus dem-

selben Kriegshaufen, dem der Budapester Reiter angehört; auch er trägt die Gugel, darauf die Haube

Fig. 4. Benedikt als Lehrer, Zeichnung. Fig. 5. Benedikt in der Einsamkeit, Zeichnung.

Braunschweig, Sammlung Blasius. Berlin, kgl. Kupferstichkabinett.

mit der langgezogenen Krempe und der gedrehten Feder, das Roß ist in gleicher Weise gesattelt und

gezäumt wie das Budapester. Dessen Lebhaftigkeit ist auf der Frankfurter Zeichnung mit vorzüglicher

Motivierung bis zur Ungebärdigkeit gesteigert. Die formale Übereinstimmung der beiden Pferde kann

nicht größer sein: die Köpfe mit den geöffneten Mäulern, welche die Zungen zeigen, die Nüstern, die

Ohren, Hälse und Beine zeigen durchaus sich beiderseits deckende Formen. Die zeichnerische Aus-

führung der beiden Blätter nach Strichführung und Technik der Modellierung erweist ihren gemein-

samen Ursprung bis zur Evidenz: der Frankfurter Reiter ist gleichfalls eine Arbeit Wechtlins.

Damit ist aber auch jene andere Zeichnung bestimmt, für welche die Frankfurter ja eine Vorstudie

ist, das vielbesprochene Helldunkelblatt der Albertina mit den drei von Gerippen Überfallenen Reitern

(Taf. I).2 In diesem Blatte finden wir zwei Elemente ausgebildet, die in dem altüberlieferten Holz-

1 Bisterfeder, 242 X, 162: Lippmanns Zeichnungen von Albrecht Dürer 193, als Baidung in Tereys Handzeichnungen

des Hans Baidung 94; vgl. dazu S. XCVIII des Textbandes. Franz Rieffei, Grünewald-Studien (Schnütgens Zeitschrift für

christliche Kunst X, 1897), Sp. 137: Grünewald. Ebenso Franz Bock, a. a. O., S. 65 und iöl f.

2 Tuschfederzeichnung auf braunrot grundiertem Papier, weiß gehöht, 310 X 442 mm, Als Baidung in Meders Hand-

zeichnungen I, 44; als nicht Baidung gehörig in Tdreys Publikation 250; dazu S. LXXXIII des Textbandes mit Literaturangaben.