IO

Heinrich Röttinger.

die schon früher erwähnte Vorliebe des Künstlers für möglichste Detaillierung der ihm so geläufigen

faltenreichen Gesichter und des Haarschmuckes weise ich noch auf die beiderseits gleiche Behandlung

der Augenpartien hin. Alle Details derselben, die Augenbrauen, häufig mit der Nasenkante durch eine

einzige Linie gegeben, die Augendeckel, das obere und das untere Augenlid, die Tränensäcke, all das

ist nach Möglichkeit mit Sorgfalt

umrissen. Im einzelnen vergleiche

man den Typus der Birgitta, z. B.

der 12, mit dem der Maria Pass. 19,

den Christustypus 11 mit dem

Pass. 38 unten. Die zahlreichen

Halbfiguren Gottvaters und Christi

im Birgittenbuche halte man neben

die Halbfiguren Pass. n, 21 und 49,

die Engelchen 10 oder 16 neben

die Engel Pass. 11 und 12, wegen

der geistlichen Typen die Schnitte

6 und 17 neben Pass. 12, i3, 17, 23

etc. Das markante Gesicht des

hinter dem Nimbus der Birgitta 12

zum Vorschein kommenden Mannes

zeigt der auf dem Stuhle sitzende

Pass. 23, das des Knechtes, der den

Zelter der Heiligen führt (Nase,

Backenfalte, Lippen), der die Hand

erhebende Scherge Pass. 40. Be-

ziehungen im Faltenwurfe weisen

die Schnitte 16 und Pass. 15 oder

17 und Pass. 40 auf. Für die Baum-

gestaltung 11 bieten B. 8 und 10,

für jene 12 B. 1, 2 und 4 Ent-

sprechungen. Die Ornamentik 4

und Öfter kehrt Pass. 36 wieder,

ebenso der Thronsessel 6 Pass. 17

und 19, der Höllenrachen 10 und

besonders der 16 Pass. 51 (Verkür-

zung der Nase, Augen, Gebiß, die

Flammen).1 Das große Kanonbild der Revelationes (Fig. 37) leitet stilistisch zu den von Weisbach dem

Meister der Benediktlegende zugeteilten vier Passionsblättern über, von welchen die Geißelung, die

Dornenkrönung (B. Dürer, App. 4) und die Kreuztragung2 in den einzig bekannten Drucken die Alber-

tina, die Kreuzigung (Fig. 38) in je einem Exemplare die Wiener Hofbibliothek und das Berliner

1 Der Höllenrachen 16 und die Gruppe der Verdammten 10 sind unter Benützung der Londoner Zeichnung Dürers

L. 224 entstanden, an dessen Urheberschaft trotz Seidlitz' Einwendungen im Jahrbuche der kgl. preußischen Kunstsammlungen

XXVIII (1907), S. 18, festzuhalten sein wird. Das Motiv des Teufels in der rechten Ecke der Zeichnung, der eine nackte Frau

an den Haaren niederzerrt und einen Stachelkolben über ihrem Rücken schwingt, ist im Schnitte insoferne reicher ausgestaltet,

als er hier auch noch mit dem Fuße die Verdammte zu Boden drückt. Das Vorbild der im Höllenrachen erschreckt empor-

fahrenden Frau zeigt die Zeichnung gegensinnig wenigstens in einem Fragmente. Die händeringende Frau im Schnitte links

hart neben den Seligen wird in der Zeichnung ebenfalls gegensinnig unter dem Teufel mit der Gabel sichtbar. Auch dieser

findet sich seiner Gesamterscheinung nach auf dem Schnitte. Die Fittiche der Teufel stimmen auf beiden Blättern zeichnerisch

vollständig überein.

3 Abb. Weisbach, S. 78.

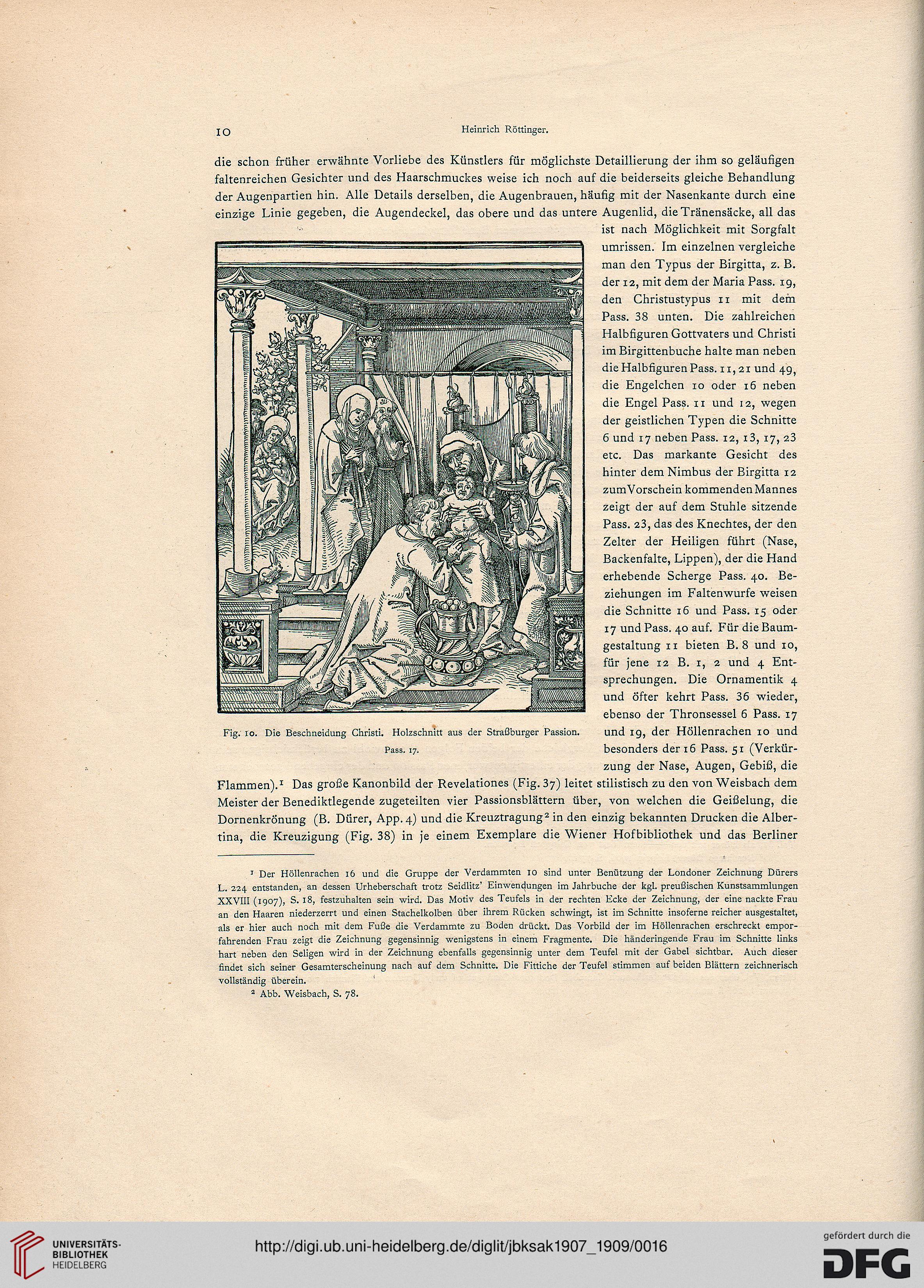

Fig. 10. Die Beschneidung Christi. Holzschnitt aus der Straßburger Passion.

Pass. 17.

Heinrich Röttinger.

die schon früher erwähnte Vorliebe des Künstlers für möglichste Detaillierung der ihm so geläufigen

faltenreichen Gesichter und des Haarschmuckes weise ich noch auf die beiderseits gleiche Behandlung

der Augenpartien hin. Alle Details derselben, die Augenbrauen, häufig mit der Nasenkante durch eine

einzige Linie gegeben, die Augendeckel, das obere und das untere Augenlid, die Tränensäcke, all das

ist nach Möglichkeit mit Sorgfalt

umrissen. Im einzelnen vergleiche

man den Typus der Birgitta, z. B.

der 12, mit dem der Maria Pass. 19,

den Christustypus 11 mit dem

Pass. 38 unten. Die zahlreichen

Halbfiguren Gottvaters und Christi

im Birgittenbuche halte man neben

die Halbfiguren Pass. n, 21 und 49,

die Engelchen 10 oder 16 neben

die Engel Pass. 11 und 12, wegen

der geistlichen Typen die Schnitte

6 und 17 neben Pass. 12, i3, 17, 23

etc. Das markante Gesicht des

hinter dem Nimbus der Birgitta 12

zum Vorschein kommenden Mannes

zeigt der auf dem Stuhle sitzende

Pass. 23, das des Knechtes, der den

Zelter der Heiligen führt (Nase,

Backenfalte, Lippen), der die Hand

erhebende Scherge Pass. 40. Be-

ziehungen im Faltenwurfe weisen

die Schnitte 16 und Pass. 15 oder

17 und Pass. 40 auf. Für die Baum-

gestaltung 11 bieten B. 8 und 10,

für jene 12 B. 1, 2 und 4 Ent-

sprechungen. Die Ornamentik 4

und Öfter kehrt Pass. 36 wieder,

ebenso der Thronsessel 6 Pass. 17

und 19, der Höllenrachen 10 und

besonders der 16 Pass. 51 (Verkür-

zung der Nase, Augen, Gebiß, die

Flammen).1 Das große Kanonbild der Revelationes (Fig. 37) leitet stilistisch zu den von Weisbach dem

Meister der Benediktlegende zugeteilten vier Passionsblättern über, von welchen die Geißelung, die

Dornenkrönung (B. Dürer, App. 4) und die Kreuztragung2 in den einzig bekannten Drucken die Alber-

tina, die Kreuzigung (Fig. 38) in je einem Exemplare die Wiener Hofbibliothek und das Berliner

1 Der Höllenrachen 16 und die Gruppe der Verdammten 10 sind unter Benützung der Londoner Zeichnung Dürers

L. 224 entstanden, an dessen Urheberschaft trotz Seidlitz' Einwendungen im Jahrbuche der kgl. preußischen Kunstsammlungen

XXVIII (1907), S. 18, festzuhalten sein wird. Das Motiv des Teufels in der rechten Ecke der Zeichnung, der eine nackte Frau

an den Haaren niederzerrt und einen Stachelkolben über ihrem Rücken schwingt, ist im Schnitte insoferne reicher ausgestaltet,

als er hier auch noch mit dem Fuße die Verdammte zu Boden drückt. Das Vorbild der im Höllenrachen erschreckt empor-

fahrenden Frau zeigt die Zeichnung gegensinnig wenigstens in einem Fragmente. Die händeringende Frau im Schnitte links

hart neben den Seligen wird in der Zeichnung ebenfalls gegensinnig unter dem Teufel mit der Gabel sichtbar. Auch dieser

findet sich seiner Gesamterscheinung nach auf dem Schnitte. Die Fittiche der Teufel stimmen auf beiden Blättern zeichnerisch

vollständig überein.

3 Abb. Weisbach, S. 78.

Fig. 10. Die Beschneidung Christi. Holzschnitt aus der Straßburger Passion.

Pass. 17.