Hans Wechtlin.

15

Wechtlins an dem Schreyer-Altare ist für den Aufbau seiner Lebensgeschichte von höchster Wichtig-

keit. Erstens erhalten wir damit in aller Form die urkundliche Bestätigung der Annahme, welche die

vielen starken Anklänge an Dürers Kunst und die nachträgliche Einfügung des Dürermonogrammes auf

dem Schnitte 2 der Revelationes nahegelegt hatten, daß nämlich Wechtlin zu Anfang des Jahrhunderts

als Geselle Dürers in dessen Werkstätte tätig war, dann aber auch die Angabe eines Zeitpunktes, in dem

das nahe Verhältnis der beiden Künstler zu einander noch bestand. Nach unserer bisherigen Kenntnis

Wechtlinscher Kunst war die Vermutung, sein Aufenthalt in Straßburg beginne ungefähr mit dem

Jahre 1506, in welchem sein ältester Schnitt in einem Straßburger Drucke erschien, durchaus gerecht-

fertigt. Damit stimmte, was sich mit Hilfe der Stilkritik zu seinem Leben ermitteln ließ: seit 1499 bei

Dürer arbeitend, schien er 1505, als der Meister, im Begriffe nach Venedig zu reise«, die Werkstätte auf-

löste, in seine Vaterstadt zurückgekehrt zu sein. Daran wird auch jetzt noch festzuhalten sein. Als

Dürer jedoch 1506 in Venedig sich langsam zur Heimkehr rüstete, wird er an den Gesellen nach Straß-

burg den Ruf zur Rückkehr haben ergehen lassen. Die dadurch gebotene Eile bei der Ausführung der

Mi m

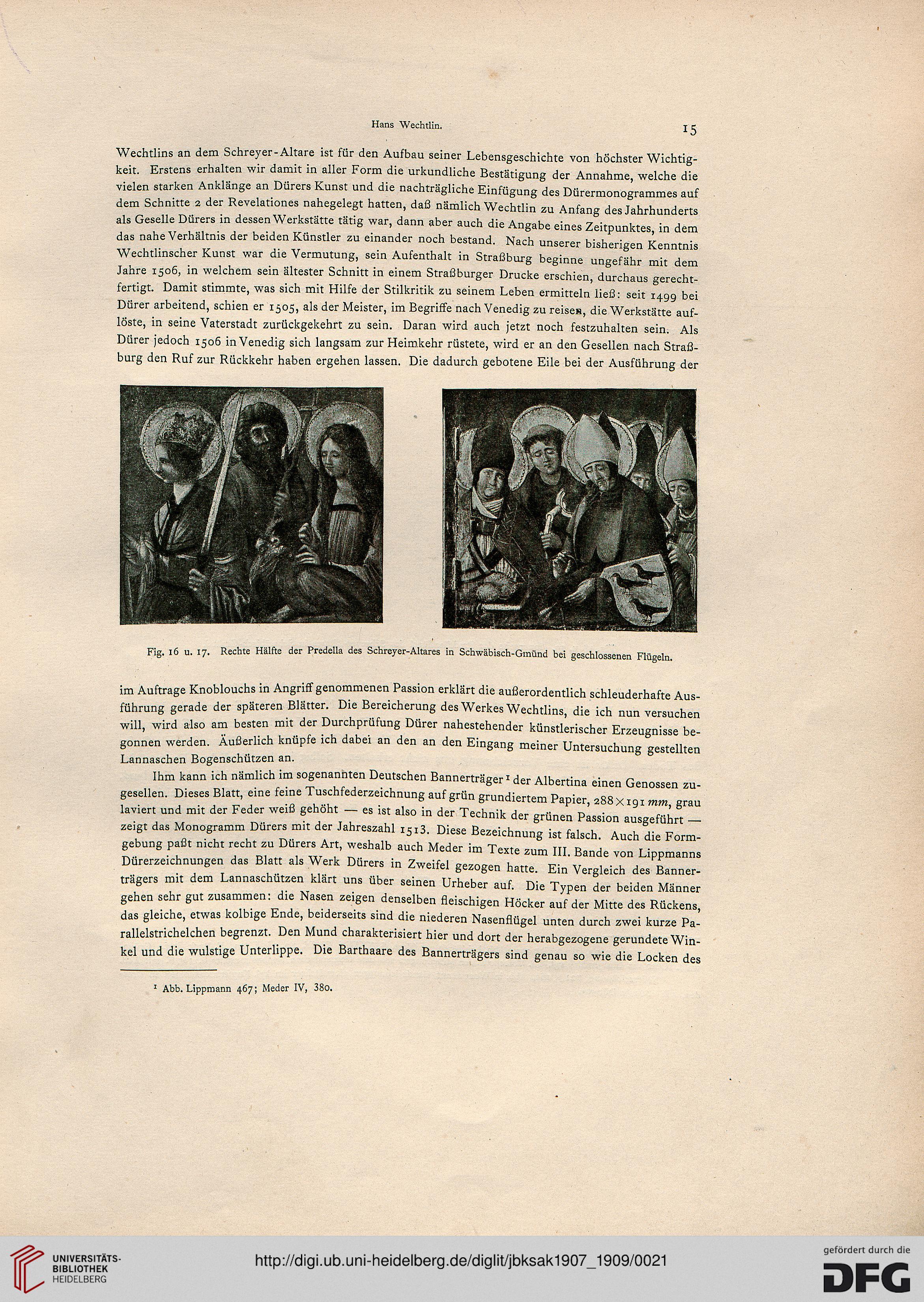

Fig. 16 u. 17. Rechte Hälfte der Predella des Schreyer-Altares in Schwäbisch-Gmünd bei geschlossenen Flügeln.

im Auftrage Knoblouchs in Angriff genommenen Passion erklärt die außerordentlich schleuderhafte Aus-

führung gerade der späteren Blätter. Die Bereicherung des Werkes Wechtlins, die ich nun versuchen

will, wird also am besten mit der Durchprüfung Dürer nahestehender künstlerischer Erzeugnisse be-

gonnen werden. Äußerlich knüpfe ich dabei an den an den Eingang meiner Untersuchung gestellten

Lannaschen Bogenschützen an.

Ihm kann ich nämlich im sogenannten Deutschen Bannerträger« der Albertina einen Genossen zu-

gesellen. Dieses Blatt, eine feine Tuschfederzeichnung auf grün grundiertem Papier, 288x191 mm, grau

laviert und mit der Feder weiß gehöht — es ist also in der Technik der grünen Passion ausgeführt —

zeigt das Monogramm Dürers mit der Jahreszahl i5i3. Diese Bezeichnung ist falsch. Auch die Form-

gebung paßt nicht recht zu Dürers Art, weshalb auch Meder im Texte zum III. Bande von Lippmanns

Dürerzeichnungen das Blatt als Werk Dürers in Zweifel gezogen hatte. Ein Vergleich des Banner-

trägers mit dem Lannaschützen klärt uns über seinen Urheber auf. Die Typen der beiden Männer

gehen sehr gut zusammen: die Nasen zeigen denselben fleischigen Höcker auf der Mitte des Rückens,

das gleiche, etwas kolbige Ende, beiderseits sind die niederen Nasenflügel unten durch zwei kurze Pa-

rallelstrichelchen begrenzt. Den Mund charakterisiert hier und dort der herabgezogene gerundete Win-

kel und die wulstige Unterlippe. Die Barthaare des Bannerträgers sind genau so wie die Locken des

1 Abb. Lippmann 467; Meder IV, 380.

15

Wechtlins an dem Schreyer-Altare ist für den Aufbau seiner Lebensgeschichte von höchster Wichtig-

keit. Erstens erhalten wir damit in aller Form die urkundliche Bestätigung der Annahme, welche die

vielen starken Anklänge an Dürers Kunst und die nachträgliche Einfügung des Dürermonogrammes auf

dem Schnitte 2 der Revelationes nahegelegt hatten, daß nämlich Wechtlin zu Anfang des Jahrhunderts

als Geselle Dürers in dessen Werkstätte tätig war, dann aber auch die Angabe eines Zeitpunktes, in dem

das nahe Verhältnis der beiden Künstler zu einander noch bestand. Nach unserer bisherigen Kenntnis

Wechtlinscher Kunst war die Vermutung, sein Aufenthalt in Straßburg beginne ungefähr mit dem

Jahre 1506, in welchem sein ältester Schnitt in einem Straßburger Drucke erschien, durchaus gerecht-

fertigt. Damit stimmte, was sich mit Hilfe der Stilkritik zu seinem Leben ermitteln ließ: seit 1499 bei

Dürer arbeitend, schien er 1505, als der Meister, im Begriffe nach Venedig zu reise«, die Werkstätte auf-

löste, in seine Vaterstadt zurückgekehrt zu sein. Daran wird auch jetzt noch festzuhalten sein. Als

Dürer jedoch 1506 in Venedig sich langsam zur Heimkehr rüstete, wird er an den Gesellen nach Straß-

burg den Ruf zur Rückkehr haben ergehen lassen. Die dadurch gebotene Eile bei der Ausführung der

Mi m

Fig. 16 u. 17. Rechte Hälfte der Predella des Schreyer-Altares in Schwäbisch-Gmünd bei geschlossenen Flügeln.

im Auftrage Knoblouchs in Angriff genommenen Passion erklärt die außerordentlich schleuderhafte Aus-

führung gerade der späteren Blätter. Die Bereicherung des Werkes Wechtlins, die ich nun versuchen

will, wird also am besten mit der Durchprüfung Dürer nahestehender künstlerischer Erzeugnisse be-

gonnen werden. Äußerlich knüpfe ich dabei an den an den Eingang meiner Untersuchung gestellten

Lannaschen Bogenschützen an.

Ihm kann ich nämlich im sogenannten Deutschen Bannerträger« der Albertina einen Genossen zu-

gesellen. Dieses Blatt, eine feine Tuschfederzeichnung auf grün grundiertem Papier, 288x191 mm, grau

laviert und mit der Feder weiß gehöht — es ist also in der Technik der grünen Passion ausgeführt —

zeigt das Monogramm Dürers mit der Jahreszahl i5i3. Diese Bezeichnung ist falsch. Auch die Form-

gebung paßt nicht recht zu Dürers Art, weshalb auch Meder im Texte zum III. Bande von Lippmanns

Dürerzeichnungen das Blatt als Werk Dürers in Zweifel gezogen hatte. Ein Vergleich des Banner-

trägers mit dem Lannaschützen klärt uns über seinen Urheber auf. Die Typen der beiden Männer

gehen sehr gut zusammen: die Nasen zeigen denselben fleischigen Höcker auf der Mitte des Rückens,

das gleiche, etwas kolbige Ende, beiderseits sind die niederen Nasenflügel unten durch zwei kurze Pa-

rallelstrichelchen begrenzt. Den Mund charakterisiert hier und dort der herabgezogene gerundete Win-

kel und die wulstige Unterlippe. Die Barthaare des Bannerträgers sind genau so wie die Locken des

1 Abb. Lippmann 467; Meder IV, 380.