i6

Heinrich Röttinger.

Schützen behandelt. Man beachte ferner die Hand, welche die Fahnenstange hält, und jene, die den

Bogen umfaßt: wie die Finger sich um die Rundungen legen, die Hautfalte zwischen Daumen und

Zeigefinger, die Markierung der Knöchel, beim Schützen durch halbe Ringelchen, beim Fähnrich durch

gehöhte weiße Farbzungen. Dieselbe Ubereinstimmung ergibt ein Vergleich der Rumpfe und der

Beine nach Proportion und Modellierung. Daß Wechtlin der Urheber des Bannerträgers ist, mag über-

dies dessen Gegenüberstellung mit dem Fußknechte auf dem Helldunkelblatte B. 10 erhärten. Man be-

achte Nase, Mund, Kinn, Statur, Bewegungsmotiv, die Querfalten von der Form flacher Ellipsen am

linken Ärmel des Knechtes auf dem Schnitte und am rechten Hosenbeine des Fähnrichs. Seine Ent-

stehung fällt mit der des Schützen in die gleiche Zeit. Als Melchior Bocksberger 1558 das Blatt ko-

pierte, — die Kopie befindet sich gleichfalls im Besitze der Albertina (I.-Nr. 3igi) — trug es noch die

später wahrscheinlich abgeschnittene alte Datierung 1502, welche der Kopist nebst dem Monogramme

Dürers im Fahnentuche anbrachte. Mit derselben Jahreszahl ist auch der Budapester Lanzenreiter ver-

sehen, dessen technische Ubereinstimmung mit dem Bogenschützen ich schon betonte.

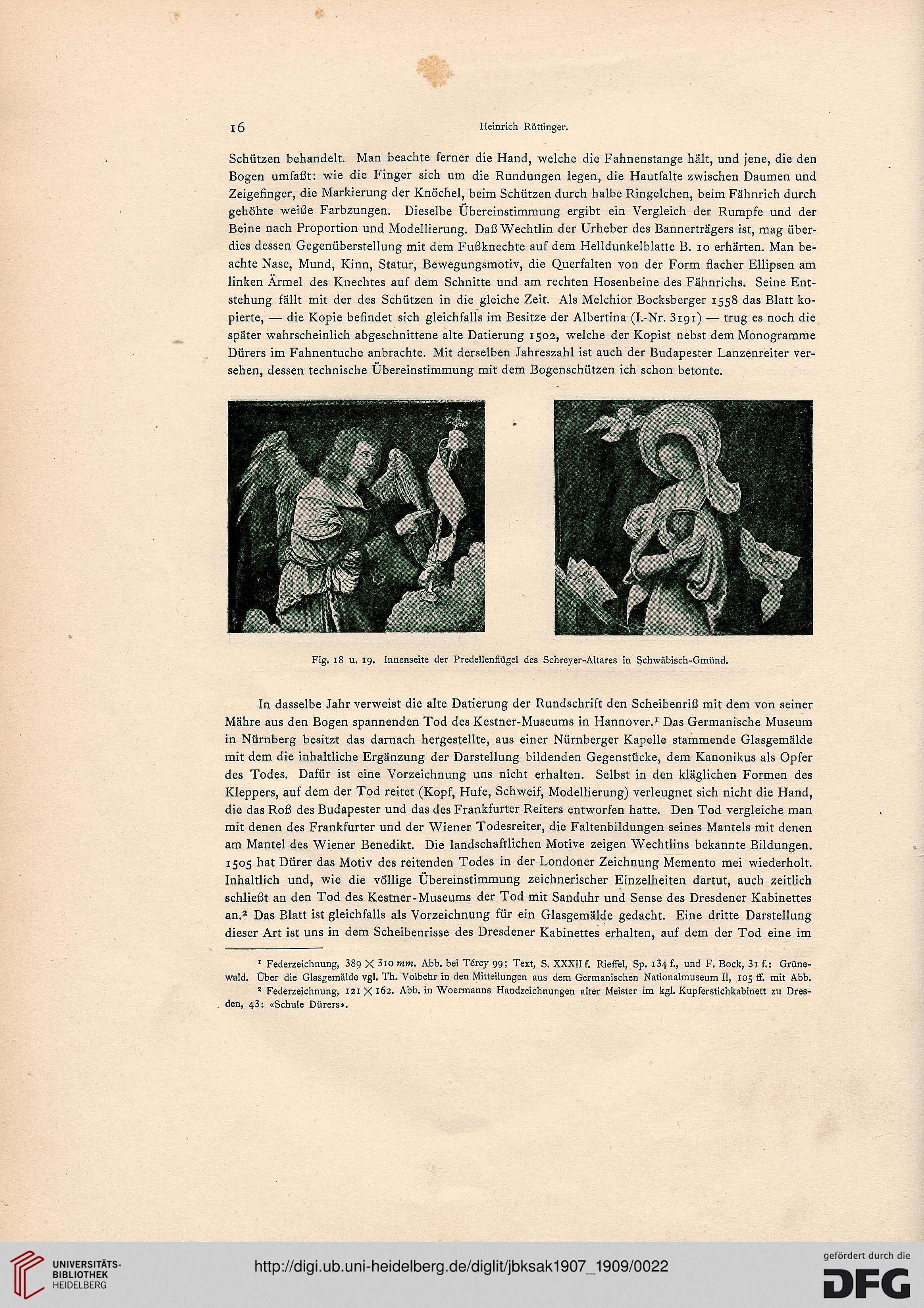

Fig. 18 u. 19. Innenseite der Predellenflügel des Schreyer-Altares in Schwäbisch-Gmünd.

In dasselbe Jahr verweist die alte Datierung der Rundschrift den Scheibenriß mit dem von seiner

Mähre aus den Bogen spannenden Tod des Kestner-Museums in Hannover.1 Das Germanische Museum

in Nürnberg besitzt das darnach hergestellte, aus einer Nürnberger Kapelle stammende Glasgemälde

mit dem die inhaltliche Ergänzung der Darstellung bildenden Gegenstücke, dem Kanonikus als Opfer

des Todes. Dafür ist eine Vorzeichnung uns nicht erhalten. Selbst in den kläglichen Formen des

Kleppers, auf dem der Tod reitet (Kopf, Hufe, Schweif, Modellierung) verleugnet sich nicht die Hand,

die das Roß des Budapester und das des Frankfurter Reiters entworfen hatte. Den Tod vergleiche man

mit denen des Frankfurter und der Wiener Todesreiter, die Faltenbildungen seines Mantels mit denen

am Mantel des Wiener Benedikt. Die landschaftlichen Motive zeigen Wechtlins bekannte Bildungen.

1505 hat Dürer das Motiv des reitenden Todes in der Londoner Zeichnung Memento mei wiederholt.

Inhaltlich und, wie die völlige Übereinstimmung zeichnerischer Einzelheiten dartut, auch zeitlich

schließt an den Tod des Kestner-Museums der Tod mit Sanduhr und Sense des Dresdener Kabinettes

an.2 Das Blatt ist gleichfalls als Vorzeichnung für ein Glasgemälde gedacht. Eine dritte Darstellung

dieser Art ist uns in dem Scheibenrisse des Dresdener Kabinettes erhalten, auf dem der Tod eine im

1 Federzeichnung, 389 X 3io mm. Abb. bei Terey 99; Text, S. XXXII f. Rieffei, Sp. i34f., und F. Bock, 3i f.: Grüne-

wald. Über die Glasgemälde vgl. Th. Volbehr in den Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum II, 105 ff. mit Abb.

a Federzeichnung, 121 X 162. Abb. in Woermanns Handzeichnungen alter Meister im kgl. Kupferstichkabinett zu Dres-

den, 43: «Schule Dürers».

Heinrich Röttinger.

Schützen behandelt. Man beachte ferner die Hand, welche die Fahnenstange hält, und jene, die den

Bogen umfaßt: wie die Finger sich um die Rundungen legen, die Hautfalte zwischen Daumen und

Zeigefinger, die Markierung der Knöchel, beim Schützen durch halbe Ringelchen, beim Fähnrich durch

gehöhte weiße Farbzungen. Dieselbe Ubereinstimmung ergibt ein Vergleich der Rumpfe und der

Beine nach Proportion und Modellierung. Daß Wechtlin der Urheber des Bannerträgers ist, mag über-

dies dessen Gegenüberstellung mit dem Fußknechte auf dem Helldunkelblatte B. 10 erhärten. Man be-

achte Nase, Mund, Kinn, Statur, Bewegungsmotiv, die Querfalten von der Form flacher Ellipsen am

linken Ärmel des Knechtes auf dem Schnitte und am rechten Hosenbeine des Fähnrichs. Seine Ent-

stehung fällt mit der des Schützen in die gleiche Zeit. Als Melchior Bocksberger 1558 das Blatt ko-

pierte, — die Kopie befindet sich gleichfalls im Besitze der Albertina (I.-Nr. 3igi) — trug es noch die

später wahrscheinlich abgeschnittene alte Datierung 1502, welche der Kopist nebst dem Monogramme

Dürers im Fahnentuche anbrachte. Mit derselben Jahreszahl ist auch der Budapester Lanzenreiter ver-

sehen, dessen technische Ubereinstimmung mit dem Bogenschützen ich schon betonte.

Fig. 18 u. 19. Innenseite der Predellenflügel des Schreyer-Altares in Schwäbisch-Gmünd.

In dasselbe Jahr verweist die alte Datierung der Rundschrift den Scheibenriß mit dem von seiner

Mähre aus den Bogen spannenden Tod des Kestner-Museums in Hannover.1 Das Germanische Museum

in Nürnberg besitzt das darnach hergestellte, aus einer Nürnberger Kapelle stammende Glasgemälde

mit dem die inhaltliche Ergänzung der Darstellung bildenden Gegenstücke, dem Kanonikus als Opfer

des Todes. Dafür ist eine Vorzeichnung uns nicht erhalten. Selbst in den kläglichen Formen des

Kleppers, auf dem der Tod reitet (Kopf, Hufe, Schweif, Modellierung) verleugnet sich nicht die Hand,

die das Roß des Budapester und das des Frankfurter Reiters entworfen hatte. Den Tod vergleiche man

mit denen des Frankfurter und der Wiener Todesreiter, die Faltenbildungen seines Mantels mit denen

am Mantel des Wiener Benedikt. Die landschaftlichen Motive zeigen Wechtlins bekannte Bildungen.

1505 hat Dürer das Motiv des reitenden Todes in der Londoner Zeichnung Memento mei wiederholt.

Inhaltlich und, wie die völlige Übereinstimmung zeichnerischer Einzelheiten dartut, auch zeitlich

schließt an den Tod des Kestner-Museums der Tod mit Sanduhr und Sense des Dresdener Kabinettes

an.2 Das Blatt ist gleichfalls als Vorzeichnung für ein Glasgemälde gedacht. Eine dritte Darstellung

dieser Art ist uns in dem Scheibenrisse des Dresdener Kabinettes erhalten, auf dem der Tod eine im

1 Federzeichnung, 389 X 3io mm. Abb. bei Terey 99; Text, S. XXXII f. Rieffei, Sp. i34f., und F. Bock, 3i f.: Grüne-

wald. Über die Glasgemälde vgl. Th. Volbehr in den Mitteilungen aus dem Germanischen Nationalmuseum II, 105 ff. mit Abb.

a Federzeichnung, 121 X 162. Abb. in Woermanns Handzeichnungen alter Meister im kgl. Kupferstichkabinett zu Dres-

den, 43: «Schule Dürers».