i8

Heinrich Röttinger.

Wanderjahren kennzeichnet. Etwas bleibt Wechtlin in dieser Zeit stets hinter seinem Meister

zurück.

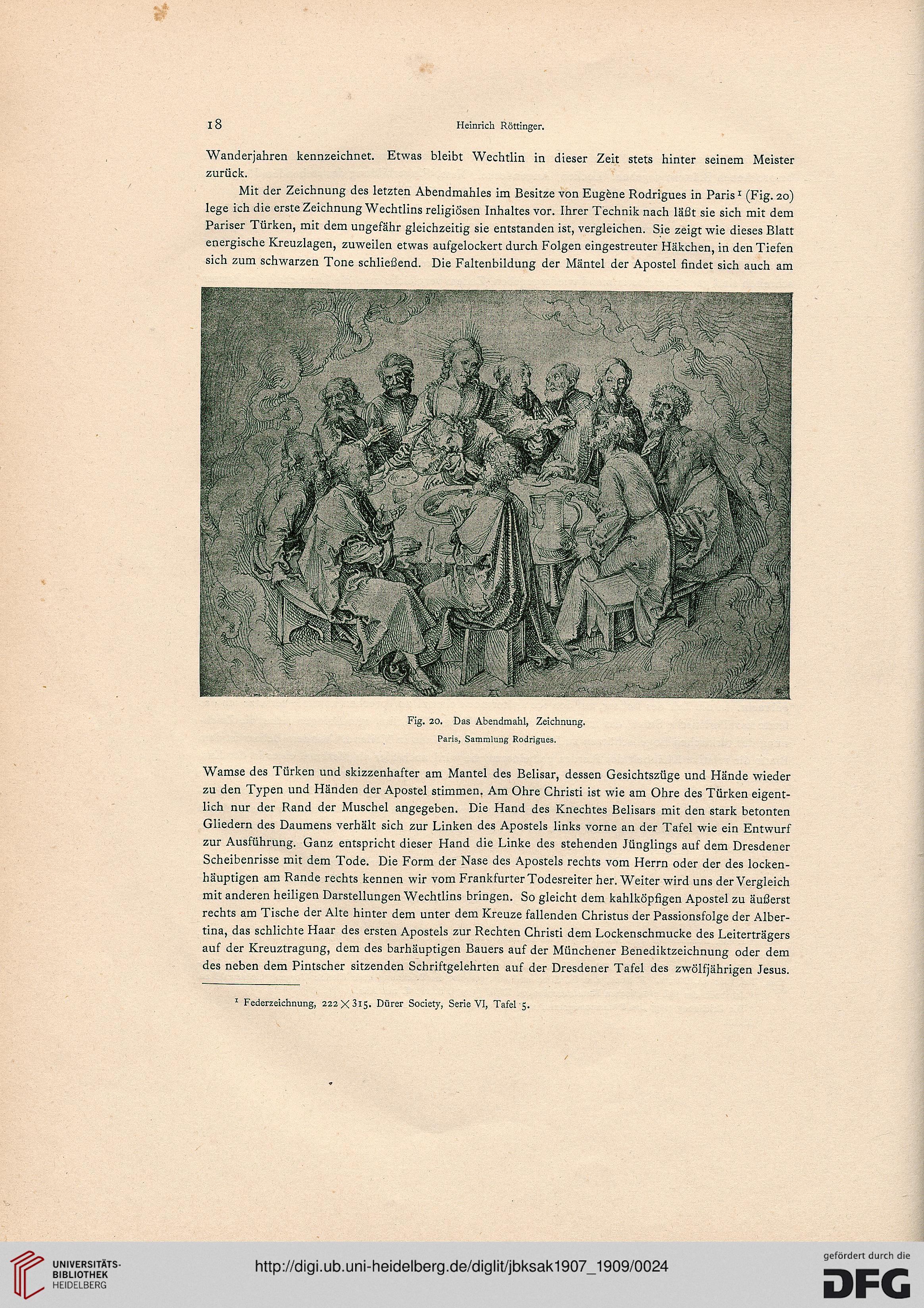

Mit der Zeichnung des letzten Abendmahles im Besitze von Eugene Rodrigues in Paris1 (Fig. 20)

lege ich die erste Zeichnung Wechtlins religiösen Inhaltes vor. Ihrer Technik nach läßt sie sich mit dem

Pariser Türken, mit dem ungefähr gleichzeitig sie entstanden ist, vergleichen. Sie zeigt wie dieses Blatt

energische Kreuzlagen, zuweilen etwas aufgelockert durch Folgen eingestreuter Häkchen, in den Tiefen

sich zum schwarzen Tone schließend. Die Faltenbildung der Mäntel der Apostel findet sich auch am

Fig. 20. Das Abendmahl, Zeichnung.

Paris, Sammlung Rodrigues.

Wamse des Türken und skizzenhafter am Mantel des Beiisar, dessen Gesichtszüge und Hände wieder

zu den Typen und Händen der Apostel stimmen. Am Ohre Christi ist wie am Ohre des Türken eigent-

lich nur der Rand der Muschel angegeben. Die Hand des Knechtes Beiisars mit den stark betonten

Gliedern des Daumens verhält sich zur Linken des Apostels links vorne an der Tafel wie ein Entwurf

zur Ausführung. Ganz entspricht dieser Hand die Linke des stehenden Jünglings auf dem Dresdener

Scheibenrisse mit dem Tode. Die Form der Nase des Apostels rechts vom Herrn oder der des locken-

häuptigen am Rande rechts kennen wir vom Frankfurter Todesreiter her. Weiter wird uns der Vergleich

mit anderen heiligen Darstellungen Wechtlins bringen. So gleicht dem kahlköpfigen Apostel zu äußerst

rechts am Tische der Alte hinter dem unter dem Kreuze fallenden Christus der Passionsfolge der Alber-

tina, das schlichte Haar des ersten Apostels zur Rechten Christi dem Lockenschmucke des Leiterträgers

auf der Kreuztragung, dem des barhäuptigen Bauers auf der Münchener Benediktzeichnung oder dem

des neben dem Pintscher sitzenden Schriftgelehrten auf der Dresdener Tafel des zwölfjährigen Jesus.

1 Federzeichnung, 222X3i5- Dürer Society, Serie VI, Tafel 5.

Heinrich Röttinger.

Wanderjahren kennzeichnet. Etwas bleibt Wechtlin in dieser Zeit stets hinter seinem Meister

zurück.

Mit der Zeichnung des letzten Abendmahles im Besitze von Eugene Rodrigues in Paris1 (Fig. 20)

lege ich die erste Zeichnung Wechtlins religiösen Inhaltes vor. Ihrer Technik nach läßt sie sich mit dem

Pariser Türken, mit dem ungefähr gleichzeitig sie entstanden ist, vergleichen. Sie zeigt wie dieses Blatt

energische Kreuzlagen, zuweilen etwas aufgelockert durch Folgen eingestreuter Häkchen, in den Tiefen

sich zum schwarzen Tone schließend. Die Faltenbildung der Mäntel der Apostel findet sich auch am

Fig. 20. Das Abendmahl, Zeichnung.

Paris, Sammlung Rodrigues.

Wamse des Türken und skizzenhafter am Mantel des Beiisar, dessen Gesichtszüge und Hände wieder

zu den Typen und Händen der Apostel stimmen. Am Ohre Christi ist wie am Ohre des Türken eigent-

lich nur der Rand der Muschel angegeben. Die Hand des Knechtes Beiisars mit den stark betonten

Gliedern des Daumens verhält sich zur Linken des Apostels links vorne an der Tafel wie ein Entwurf

zur Ausführung. Ganz entspricht dieser Hand die Linke des stehenden Jünglings auf dem Dresdener

Scheibenrisse mit dem Tode. Die Form der Nase des Apostels rechts vom Herrn oder der des locken-

häuptigen am Rande rechts kennen wir vom Frankfurter Todesreiter her. Weiter wird uns der Vergleich

mit anderen heiligen Darstellungen Wechtlins bringen. So gleicht dem kahlköpfigen Apostel zu äußerst

rechts am Tische der Alte hinter dem unter dem Kreuze fallenden Christus der Passionsfolge der Alber-

tina, das schlichte Haar des ersten Apostels zur Rechten Christi dem Lockenschmucke des Leiterträgers

auf der Kreuztragung, dem des barhäuptigen Bauers auf der Münchener Benediktzeichnung oder dem

des neben dem Pintscher sitzenden Schriftgelehrten auf der Dresdener Tafel des zwölfjährigen Jesus.

1 Federzeichnung, 222X3i5- Dürer Society, Serie VI, Tafel 5.