46

Heinrich Röttinger.

Die datierten Drucke, welche Schnitte dieses Meisters enthalten, erschienen 1488 und 1489; doch ist

es möglich, daß eines oder das andere der undatierten von ihm illustrierten Heftchen auch noch 1490

ausgegeben wurde.

Weisbach hatte zwei der in diesen Büchern enthaltenen Schnitte, das Titelbild zum Würfelbüchlein

und die Höllendarstellung der Allerheilsamsten Warnung, Dürer zugesprochen. Gegen dieses Zerreißen

einer in sich geschlossenen Gruppe wen-

det sich DÖrnhöffer: entweder gehörten

alle Schnitte oder keiner Dürer an. Das

erstere sei ausgeschlossen, seine sicheren

Zeichnungen aus dieser Zeit entfernten

sich von der Zeichenweise jenes Unbe-

kannten beträchtlich. Hingegen stimme

seine Art bis auf kompositionelle Ge-

wohnheiten und formale Einzelheiten

auffallend zu den Werken des Meisters

derBergmannschen Offizin, dessenKunst

als ein fremdes Element in die Baseler

Übung getreten sei und erst durch die

Zwischenstufe des in den Werken des

Zeichners des Kobergerschen Passionales

ausgebildeten Stiles mit ihren Grund-

lagen, der Kunst Schongauers, organisch

verbunden werde. Die ausdrückliche

Formulierung der Folgerung aus diesen

Beobachtungen, daß der Meister des

Kobergerschen Passionales mit dem der

Bergmannschen Offizin identisch sei,

unterließ DÖrnhöffer. Ich scheue mich

nicht, diesem Nürnberger-Baseler Mei-

ster auch einen Namen zu geben: Hans

Wechtlin. Beide Identifizierungen lassen

sich stilkritisch erweisen.

Zugunsten der ersten hatte DÖrn-

höffer (S. 83) eine Reihe schlagender

Übereinstimmungen aufgezeigt, welche

ich nachzulesen bitte. Sie lassen sich

unschwer vermehren. So vergleiche man

weiters das Antlitz Jesu fol. 5 des Pas-

sionales mit dem T. 37, den Apostel-

typus 54 oder 3oo mit dem N. io3, die

besonders flüchtig geschnittenen Typen 117 v mit dem ebenso gearbeiteten Erlöser N. 86. Der König 218

gleicht dem des großen Titels zum Terenz, der Mönch 189 v dem T. 32, der Jüngling 271 v dem A. V, 6.

Ein Lieblingstypus des Meisters des Passionales ist ein bartloser Rundkopf mit halblangem lockigem

Haare, vollen, zuweilen auch bereits erschlafften und gefurchten Wangen. Beispiele bieten fol. 27 v:

der Henker mit der Zange zur Rechten des Heiligen, der heil. Adrian 152, der Richter und der Knecht

neben ihm 166 und der Landgraf von Thüringen 227. Alle diese Varianten finden zum Teile vor-

zügliche Deckungen mit folgenden Köpfen der Baseler Gruppe: T. 25 (152, der Richter 166), der Mönch

T. 32, Parmeno Eu. II, 2/3, derselbe Eu. V, 6 (27 V), die beiden Barhäuptigen N. 10 (152, 166). Dem

Henker mit krummer Nase und Spitzbart fol. 166 (ebenso der heil. Felix i3g v) entspricht der Henker

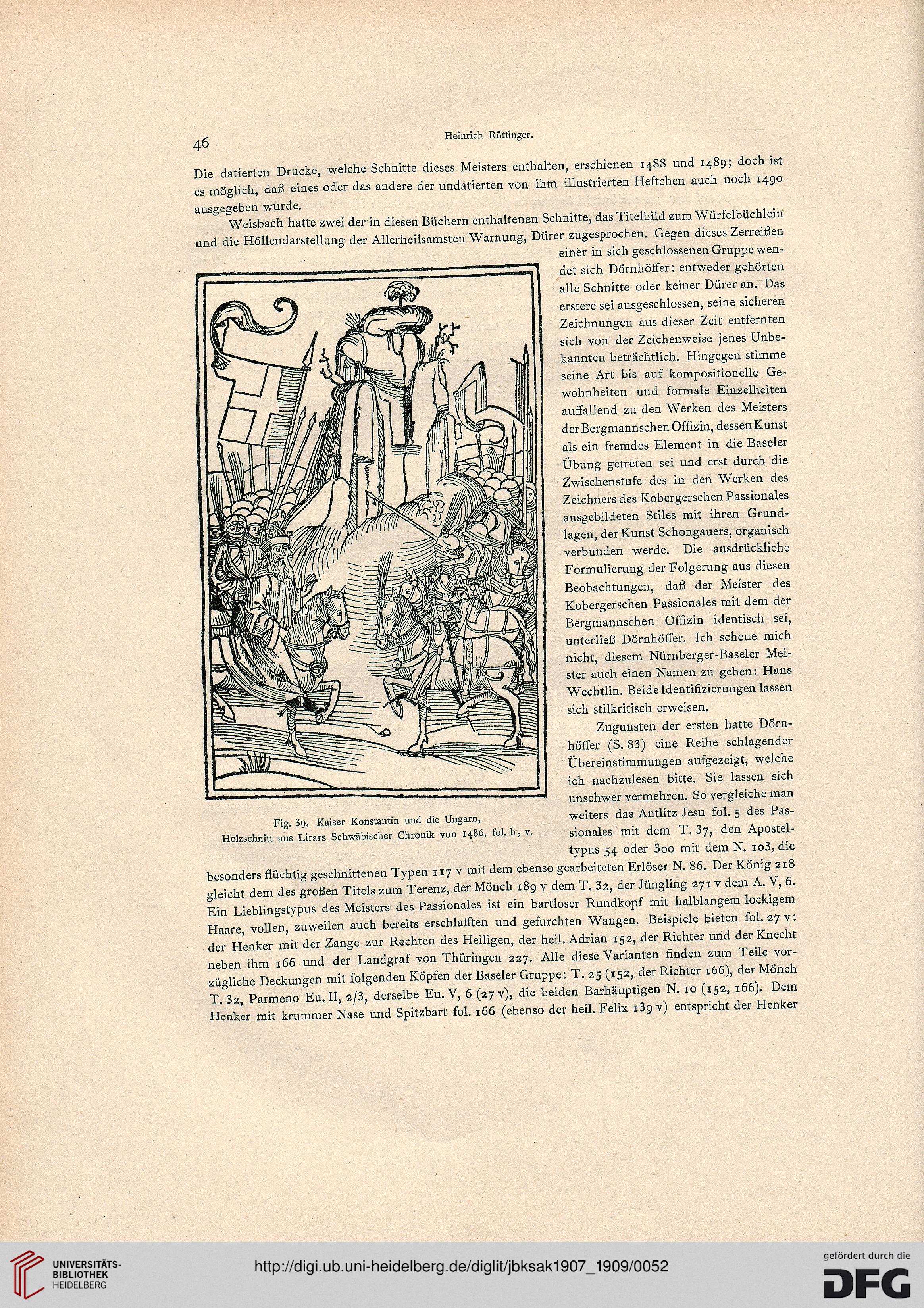

Fig. 39. Kaiser Konstantin und die Ungarn,

Holzschnitt aus Lirars Schwäbischer Chronik von i486, fol. b7 v.

Heinrich Röttinger.

Die datierten Drucke, welche Schnitte dieses Meisters enthalten, erschienen 1488 und 1489; doch ist

es möglich, daß eines oder das andere der undatierten von ihm illustrierten Heftchen auch noch 1490

ausgegeben wurde.

Weisbach hatte zwei der in diesen Büchern enthaltenen Schnitte, das Titelbild zum Würfelbüchlein

und die Höllendarstellung der Allerheilsamsten Warnung, Dürer zugesprochen. Gegen dieses Zerreißen

einer in sich geschlossenen Gruppe wen-

det sich DÖrnhöffer: entweder gehörten

alle Schnitte oder keiner Dürer an. Das

erstere sei ausgeschlossen, seine sicheren

Zeichnungen aus dieser Zeit entfernten

sich von der Zeichenweise jenes Unbe-

kannten beträchtlich. Hingegen stimme

seine Art bis auf kompositionelle Ge-

wohnheiten und formale Einzelheiten

auffallend zu den Werken des Meisters

derBergmannschen Offizin, dessenKunst

als ein fremdes Element in die Baseler

Übung getreten sei und erst durch die

Zwischenstufe des in den Werken des

Zeichners des Kobergerschen Passionales

ausgebildeten Stiles mit ihren Grund-

lagen, der Kunst Schongauers, organisch

verbunden werde. Die ausdrückliche

Formulierung der Folgerung aus diesen

Beobachtungen, daß der Meister des

Kobergerschen Passionales mit dem der

Bergmannschen Offizin identisch sei,

unterließ DÖrnhöffer. Ich scheue mich

nicht, diesem Nürnberger-Baseler Mei-

ster auch einen Namen zu geben: Hans

Wechtlin. Beide Identifizierungen lassen

sich stilkritisch erweisen.

Zugunsten der ersten hatte DÖrn-

höffer (S. 83) eine Reihe schlagender

Übereinstimmungen aufgezeigt, welche

ich nachzulesen bitte. Sie lassen sich

unschwer vermehren. So vergleiche man

weiters das Antlitz Jesu fol. 5 des Pas-

sionales mit dem T. 37, den Apostel-

typus 54 oder 3oo mit dem N. io3, die

besonders flüchtig geschnittenen Typen 117 v mit dem ebenso gearbeiteten Erlöser N. 86. Der König 218

gleicht dem des großen Titels zum Terenz, der Mönch 189 v dem T. 32, der Jüngling 271 v dem A. V, 6.

Ein Lieblingstypus des Meisters des Passionales ist ein bartloser Rundkopf mit halblangem lockigem

Haare, vollen, zuweilen auch bereits erschlafften und gefurchten Wangen. Beispiele bieten fol. 27 v:

der Henker mit der Zange zur Rechten des Heiligen, der heil. Adrian 152, der Richter und der Knecht

neben ihm 166 und der Landgraf von Thüringen 227. Alle diese Varianten finden zum Teile vor-

zügliche Deckungen mit folgenden Köpfen der Baseler Gruppe: T. 25 (152, der Richter 166), der Mönch

T. 32, Parmeno Eu. II, 2/3, derselbe Eu. V, 6 (27 V), die beiden Barhäuptigen N. 10 (152, 166). Dem

Henker mit krummer Nase und Spitzbart fol. 166 (ebenso der heil. Felix i3g v) entspricht der Henker

Fig. 39. Kaiser Konstantin und die Ungarn,

Holzschnitt aus Lirars Schwäbischer Chronik von i486, fol. b7 v.