128

Alois Grünwald.

Versammlung von Künstlern über ihre Aufstellung zu entscheiden hatte, war man darüber einig, daß sie

nur vor eine Wand postiert zu künstlerischer Wirkung gelangen könne; heute, da ein Bronzeabguß des

David auf dem Piazzale Michelangelo steht, «wo die ungeheuerlichsten Ansichten zu schlucken sind,

bevor man den Mann überhaupt zu Gesichte bekommt», macht sich das Flächenhafte der Arbeit mehr

denn je fühlbar. Fast jede Monographie registriert diese Tatsachen als etwas Selbstverständliches, das

einer Aufklärung gar nicht bedürfte. Und doch pflegt man sonst selbst mit einer Freistatue aus der

Jugend Michelangelos nicht die Vorstellung des ganz Zweidimensionalen zu verbinden. Ähnliche

Schwierigkeiten bietet das Bewegungsmotiv. So sehr sich die Interpreten auch bemüht haben, eine un-

gekünstelte, aus dem Kunstwerk unmittelbar einleuchtende Deutung der eigenartigen Körperhaltung zu

geben, so wenig ist dies bis zum heutigen Tage gelungen.1 Mit dem hergebrachten Davidtypus der

Florentiner Kunst hat Michelangelo gebrochen, um an seine Stelle einen weit weniger verständlichen

und bezeichnenden zu setzen. Was mag den Künstler dazu geführt

haben? Man pflegt gewöhnlich alles, was beim David unklar er-

scheint, mit der Übernahme eines bereits verhauenen Blockes zu

erklären, die eine freie Entfaltung aller künstlerischen Absichten

behindert habe; vielleicht aber hat die Unklarheit des Bewegungs-

motivs wie der reliefmäßige Charakter doch einen wesentlich ande-

ren Grund.

Im Mediceerpalast zu Florenz, wo Michelangelo als täglicher

Gast ein- und ausging, hatte Donatello auf einem Reliefmedaillon

den jungen Dionysos dargestellt, wie er, umgeben von seinem

Thiasos, der schlafenden Ariadne naht (Fig. 3). Die Armstellung

des Gottes — die Linke ist erhoben und weit vom Körper weg-

gestreckt, die Rechte stützt sich auf einen Speer — konnte Michel-

angelo nicht für seinen David verwerten, die eigenartige Körper-

haltung aber scheint er entlehnt zu haben.

Es ist nicht nur die für einen David sonderbar gespreizte Bein-

stellung, die treulich wiederkehrt; die ganze Zickzacklinie, welche

der Körper von den Schultern zu den Hüften, von da zum Ansatz

der Oberschenkel und von da wieder herab zu den Füßen bildet,

findet sich bei Michelangelo wieder. Das ist beachtenswert. Denn

bei Donatello erklärt sich die Haltung ganz naturgemäß dadurch,

daß ein Silen die Hüfte des Gottes umfaßt und stützend an sich

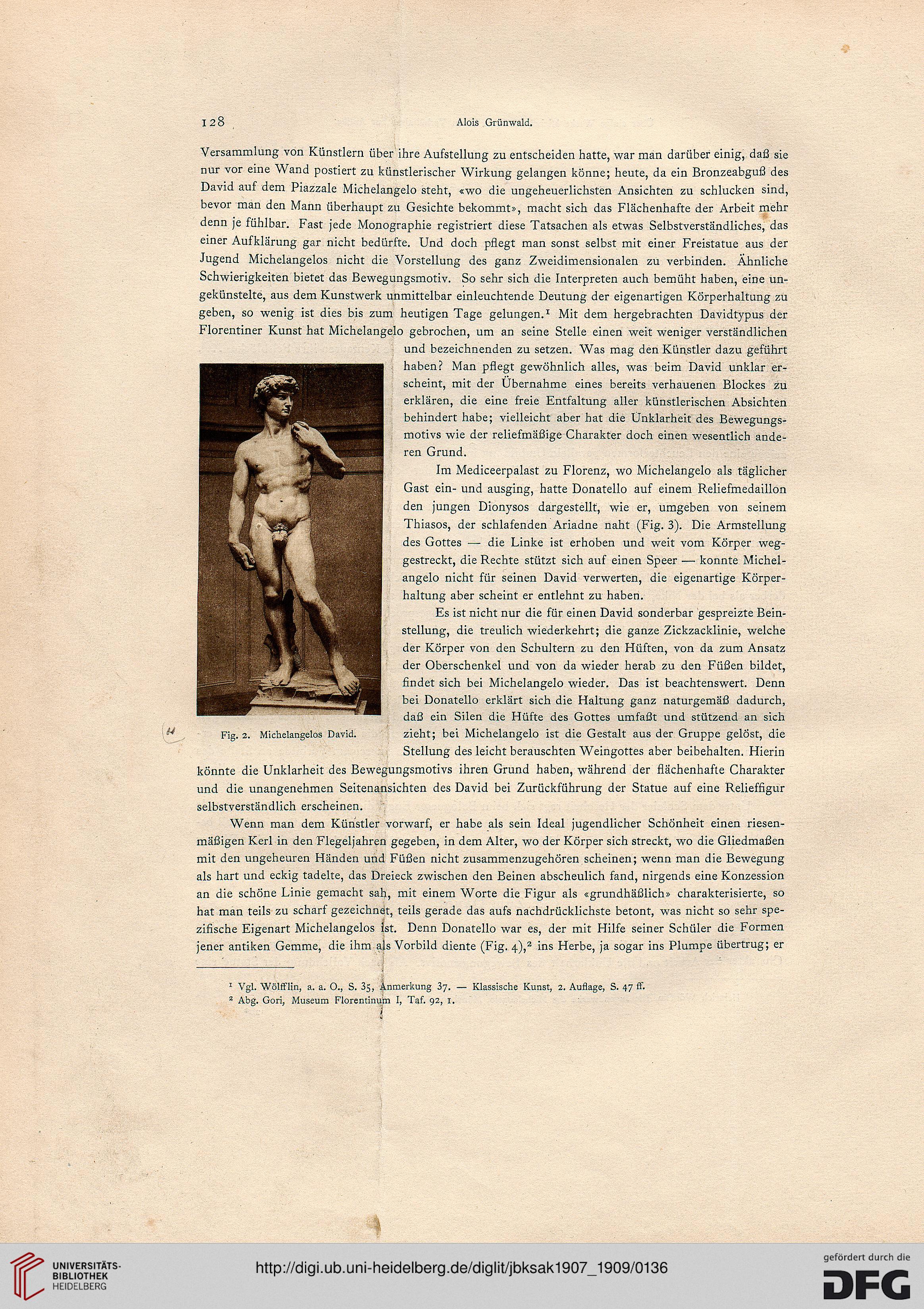

Fig. 2. Michelangelos David. zieht; bei Michelangelo ist die Gestalt aus der Gruppe gelöst, die

Stellung des leicht berauschten Weingottes aber beibehalten. Hierin

könnte die Unklarheit des Bewegungsmotivs ihren Grund haben, während der flächenhafte Charakter

und die unangenehmen Seitenansichten des David bei Zurückführung der Statue auf eine Relieffigur

selbstverständlich erscheinen.

Wenn man dem Künstler vorwarf, er habe als sein Ideal jugendlicher Schönheit einen riesen-

mäßigen Kerl in den Flegeljahren gegeben, in dem Alter, wo der Körper sich streckt, wo die Gliedmaßen

mit den ungeheuren Händen und Füßen nicht zusammenzugehören scheinen; wenn man die Bewegung

als hart und eckig tadelte, das Dreieck zwischen den Beinen abscheulich fand, nirgends eine Konzession

an die schöne Linie gemacht sah, mit einem Worte die Figur als «grundhäßlich» charakterisierte, so

hat man teils zu scharf gezeichnet, teils gerade das aufs nachdrücklichste betont, was nicht so sehr spe-

zifische Eigenart Michelangelos Ist. Denn Donatello war es, der mit Hilfe seiner Schüler die Formen

jener antiken Gemme, die ihm als Vorbild diente (Fig. 4),2 ins Herbe, ja sogar ins Plumpe übertrug; er

1 Vgl. Wölfflin, a. a. O., S. 35, Anmerkung 37. — Klassische Kunst, 2. Auflage, S. 47 ff.

2 Abg. Gori, Museum Florentinum I, Taf. 92, 1.

Alois Grünwald.

Versammlung von Künstlern über ihre Aufstellung zu entscheiden hatte, war man darüber einig, daß sie

nur vor eine Wand postiert zu künstlerischer Wirkung gelangen könne; heute, da ein Bronzeabguß des

David auf dem Piazzale Michelangelo steht, «wo die ungeheuerlichsten Ansichten zu schlucken sind,

bevor man den Mann überhaupt zu Gesichte bekommt», macht sich das Flächenhafte der Arbeit mehr

denn je fühlbar. Fast jede Monographie registriert diese Tatsachen als etwas Selbstverständliches, das

einer Aufklärung gar nicht bedürfte. Und doch pflegt man sonst selbst mit einer Freistatue aus der

Jugend Michelangelos nicht die Vorstellung des ganz Zweidimensionalen zu verbinden. Ähnliche

Schwierigkeiten bietet das Bewegungsmotiv. So sehr sich die Interpreten auch bemüht haben, eine un-

gekünstelte, aus dem Kunstwerk unmittelbar einleuchtende Deutung der eigenartigen Körperhaltung zu

geben, so wenig ist dies bis zum heutigen Tage gelungen.1 Mit dem hergebrachten Davidtypus der

Florentiner Kunst hat Michelangelo gebrochen, um an seine Stelle einen weit weniger verständlichen

und bezeichnenden zu setzen. Was mag den Künstler dazu geführt

haben? Man pflegt gewöhnlich alles, was beim David unklar er-

scheint, mit der Übernahme eines bereits verhauenen Blockes zu

erklären, die eine freie Entfaltung aller künstlerischen Absichten

behindert habe; vielleicht aber hat die Unklarheit des Bewegungs-

motivs wie der reliefmäßige Charakter doch einen wesentlich ande-

ren Grund.

Im Mediceerpalast zu Florenz, wo Michelangelo als täglicher

Gast ein- und ausging, hatte Donatello auf einem Reliefmedaillon

den jungen Dionysos dargestellt, wie er, umgeben von seinem

Thiasos, der schlafenden Ariadne naht (Fig. 3). Die Armstellung

des Gottes — die Linke ist erhoben und weit vom Körper weg-

gestreckt, die Rechte stützt sich auf einen Speer — konnte Michel-

angelo nicht für seinen David verwerten, die eigenartige Körper-

haltung aber scheint er entlehnt zu haben.

Es ist nicht nur die für einen David sonderbar gespreizte Bein-

stellung, die treulich wiederkehrt; die ganze Zickzacklinie, welche

der Körper von den Schultern zu den Hüften, von da zum Ansatz

der Oberschenkel und von da wieder herab zu den Füßen bildet,

findet sich bei Michelangelo wieder. Das ist beachtenswert. Denn

bei Donatello erklärt sich die Haltung ganz naturgemäß dadurch,

daß ein Silen die Hüfte des Gottes umfaßt und stützend an sich

Fig. 2. Michelangelos David. zieht; bei Michelangelo ist die Gestalt aus der Gruppe gelöst, die

Stellung des leicht berauschten Weingottes aber beibehalten. Hierin

könnte die Unklarheit des Bewegungsmotivs ihren Grund haben, während der flächenhafte Charakter

und die unangenehmen Seitenansichten des David bei Zurückführung der Statue auf eine Relieffigur

selbstverständlich erscheinen.

Wenn man dem Künstler vorwarf, er habe als sein Ideal jugendlicher Schönheit einen riesen-

mäßigen Kerl in den Flegeljahren gegeben, in dem Alter, wo der Körper sich streckt, wo die Gliedmaßen

mit den ungeheuren Händen und Füßen nicht zusammenzugehören scheinen; wenn man die Bewegung

als hart und eckig tadelte, das Dreieck zwischen den Beinen abscheulich fand, nirgends eine Konzession

an die schöne Linie gemacht sah, mit einem Worte die Figur als «grundhäßlich» charakterisierte, so

hat man teils zu scharf gezeichnet, teils gerade das aufs nachdrücklichste betont, was nicht so sehr spe-

zifische Eigenart Michelangelos Ist. Denn Donatello war es, der mit Hilfe seiner Schüler die Formen

jener antiken Gemme, die ihm als Vorbild diente (Fig. 4),2 ins Herbe, ja sogar ins Plumpe übertrug; er

1 Vgl. Wölfflin, a. a. O., S. 35, Anmerkung 37. — Klassische Kunst, 2. Auflage, S. 47 ff.

2 Abg. Gori, Museum Florentinum I, Taf. 92, 1.