132

Alois Grünwald.

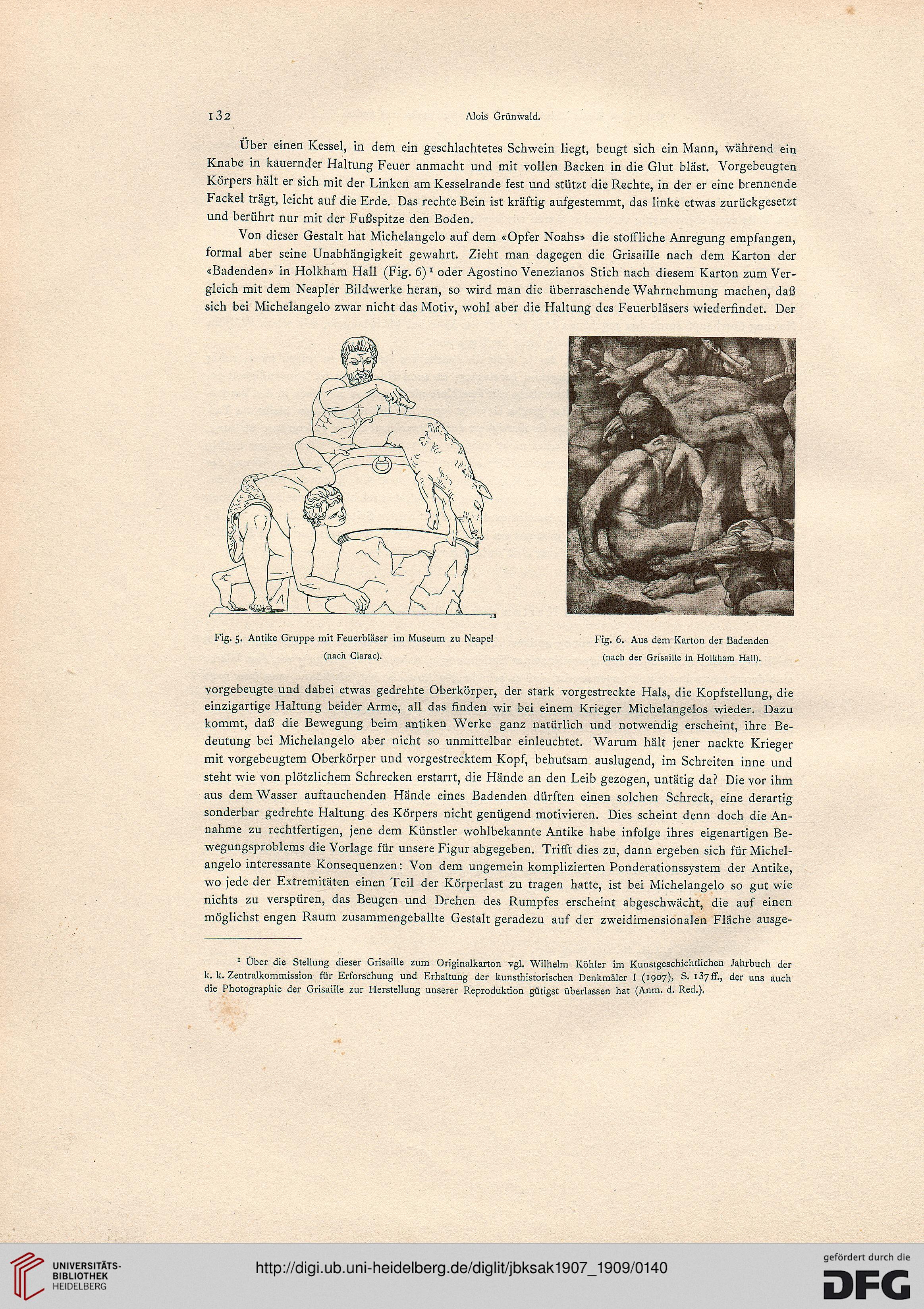

Über einen Kessel, in dem ein geschlachtetes Schwein liegt, beugt sich ein Mann, während ein

Knabe in kauernder Haltung Feuer anmacht und mit vollen Backen in die Glut bläst. Vorgebeugten

Körpers hält er sich mit der Linken am Kesselrande fest und stützt die Rechte, in der er eine brennende

Fackel trägt, leicht auf die Erde. Das rechte Bein ist kräftig aufgestemmt, das linke etwas zurückgesetzt

und berührt nur mit der Fußspitze den Boden.

Von dieser Gestalt hat Michelangelo auf dem «Opfer Noahs» die stoffliche Anregung empfangen,

formal aber seine Unabhängigkeit gewahrt. Zieht man dagegen die Grisaille nach dem Karton der

«Badenden» in Holkham Hall (Fig. 6) 1 oder Agostino Venezianos Stich nach diesem Karton zum Ver-

gleich mit dem Neapler Bildwerke heran, so wird man die überraschende Wahrnehmung machen, daß

sich bei Michelangelo zwar nicht das Motiv, wohl aber die Haltung des Feuerbläsers wiederfindet. Der

Fig. 5. Antike Gruppe mit Feuerbläser im Museum zu Neapel Fig. 6. Aus dem Karton der Badenden

(nach Clarac). (nach der Grisaille in Holkham Hall).

vorgebeugte und dabei etwas gedrehte Oberkörper, der stark vorgestreckte Hals, die Kopfstellung, die

einzigartige Haltung beider Arme, all das finden wir bei einem Krieger Michelangelos wieder. Dazu

kommt, daß die Bewegung beim antiken Werke ganz natürlich und notwendig erscheint, ihre Be-

deutung bei Michelangelo aber nicht so unmittelbar einleuchtet. Warum hält jener nackte Krieger

mit vorgebeugtem Oberkörper und vorgestrecktem Kopf, behutsam auslugend, im Schreiten inne und

steht wie von plötzlichem Schrecken erstarrt, die Hände an den Leib gezogen, untätig da? Die vor ihm

aus dem Wasser auftauchenden Hände eines Badenden dürften einen solchen Schreck, eine derartig

sonderbar gedrehte Haltung des Körpers nicht genügend motivieren. Dies scheint denn doch die An-

nahme zu rechtfertigen, jene dem Künstler wohlbekannte Antike habe infolge ihres eigenartigen Be-

wegungsproblems die Vorlage für unsere Figur abgegeben. Trifft dies zu, dann ergeben sich für Michel-

angelo interessante Konsequenzen: Von dem ungemein komplizierten Ponderationssystem der Antike,

wo jede der Extremitäten einen Teil der Körperlast zu tragen hatte, ist bei Michelangelo so gut wie

nichts zu verspüren, das Beugen und Drehen des Rumpfes erscheint abgeschwächt, die auf einen

möglichst engen Raum zusammengeballte Gestalt geradezu auf der zweidimensionalen Fläche ausge-

1 Über die Stellung dieser Grisaille zum Originalkarton vgl. Wilhelm Köhler im Kunstgeschichtlichen Jahrbuch der

k. k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der kunsthistorischen Denkmäler I (1907), S. 137 ff., der uns auch

die Photographie der Grisaille zur Herstellung unserer Reproduktion gütigst überlassen hat (Anm. d. Red.).

Alois Grünwald.

Über einen Kessel, in dem ein geschlachtetes Schwein liegt, beugt sich ein Mann, während ein

Knabe in kauernder Haltung Feuer anmacht und mit vollen Backen in die Glut bläst. Vorgebeugten

Körpers hält er sich mit der Linken am Kesselrande fest und stützt die Rechte, in der er eine brennende

Fackel trägt, leicht auf die Erde. Das rechte Bein ist kräftig aufgestemmt, das linke etwas zurückgesetzt

und berührt nur mit der Fußspitze den Boden.

Von dieser Gestalt hat Michelangelo auf dem «Opfer Noahs» die stoffliche Anregung empfangen,

formal aber seine Unabhängigkeit gewahrt. Zieht man dagegen die Grisaille nach dem Karton der

«Badenden» in Holkham Hall (Fig. 6) 1 oder Agostino Venezianos Stich nach diesem Karton zum Ver-

gleich mit dem Neapler Bildwerke heran, so wird man die überraschende Wahrnehmung machen, daß

sich bei Michelangelo zwar nicht das Motiv, wohl aber die Haltung des Feuerbläsers wiederfindet. Der

Fig. 5. Antike Gruppe mit Feuerbläser im Museum zu Neapel Fig. 6. Aus dem Karton der Badenden

(nach Clarac). (nach der Grisaille in Holkham Hall).

vorgebeugte und dabei etwas gedrehte Oberkörper, der stark vorgestreckte Hals, die Kopfstellung, die

einzigartige Haltung beider Arme, all das finden wir bei einem Krieger Michelangelos wieder. Dazu

kommt, daß die Bewegung beim antiken Werke ganz natürlich und notwendig erscheint, ihre Be-

deutung bei Michelangelo aber nicht so unmittelbar einleuchtet. Warum hält jener nackte Krieger

mit vorgebeugtem Oberkörper und vorgestrecktem Kopf, behutsam auslugend, im Schreiten inne und

steht wie von plötzlichem Schrecken erstarrt, die Hände an den Leib gezogen, untätig da? Die vor ihm

aus dem Wasser auftauchenden Hände eines Badenden dürften einen solchen Schreck, eine derartig

sonderbar gedrehte Haltung des Körpers nicht genügend motivieren. Dies scheint denn doch die An-

nahme zu rechtfertigen, jene dem Künstler wohlbekannte Antike habe infolge ihres eigenartigen Be-

wegungsproblems die Vorlage für unsere Figur abgegeben. Trifft dies zu, dann ergeben sich für Michel-

angelo interessante Konsequenzen: Von dem ungemein komplizierten Ponderationssystem der Antike,

wo jede der Extremitäten einen Teil der Körperlast zu tragen hatte, ist bei Michelangelo so gut wie

nichts zu verspüren, das Beugen und Drehen des Rumpfes erscheint abgeschwächt, die auf einen

möglichst engen Raum zusammengeballte Gestalt geradezu auf der zweidimensionalen Fläche ausge-

1 Über die Stellung dieser Grisaille zum Originalkarton vgl. Wilhelm Köhler im Kunstgeschichtlichen Jahrbuch der

k. k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der kunsthistorischen Denkmäler I (1907), S. 137 ff., der uns auch

die Photographie der Grisaille zur Herstellung unserer Reproduktion gütigst überlassen hat (Anm. d. Red.).