i34

Alois Grünwald.

Die Übereinstimmung in der Haltung der einzelnen Gliedmaßen mit denen des Atlanten Michel-

angelos und seines Gegenübers ist so schlagend, daß sie uns einer eingehenden Vergleichung vollständig

überhebt. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß sich der Parallelismus beider Gestalten bis in die Stel-

lung der Zehen des rechten Fußes — auch die Bodenlinie der antiken Gemme findet bei Michelangelo

ihre Entsprechung —, ja sogar auf die Haarbehandlung erstreckt. Letzteres ist wichtig, da Michelangelo

gerade bei unserem Atlanten, dem frühesten der ganzen Reihe, zum ersten Male in seinen gesamten

Werken jene flammenförmig gedrehten Haarbüschel verwendet, die sich ganz leicht vom Kopfe loslösen.

Aber freilich, so erstaunlich die Ähnlichkeit auch sein mag, so wenig sie hinweggeleugnet werden kann,

Michelangelo erweist sich auch hier in der Haarbehandlung als geistvoller Künstler. In dem trotzig-

wirren Gelock Davids hatte sich seine Gestaltungskraft zum ersten Male geoffenbart, in seinen spä-

teren Werken immer neue Triumphe gefeiert; am schönsten dort, wo Abweichungen von der Antike

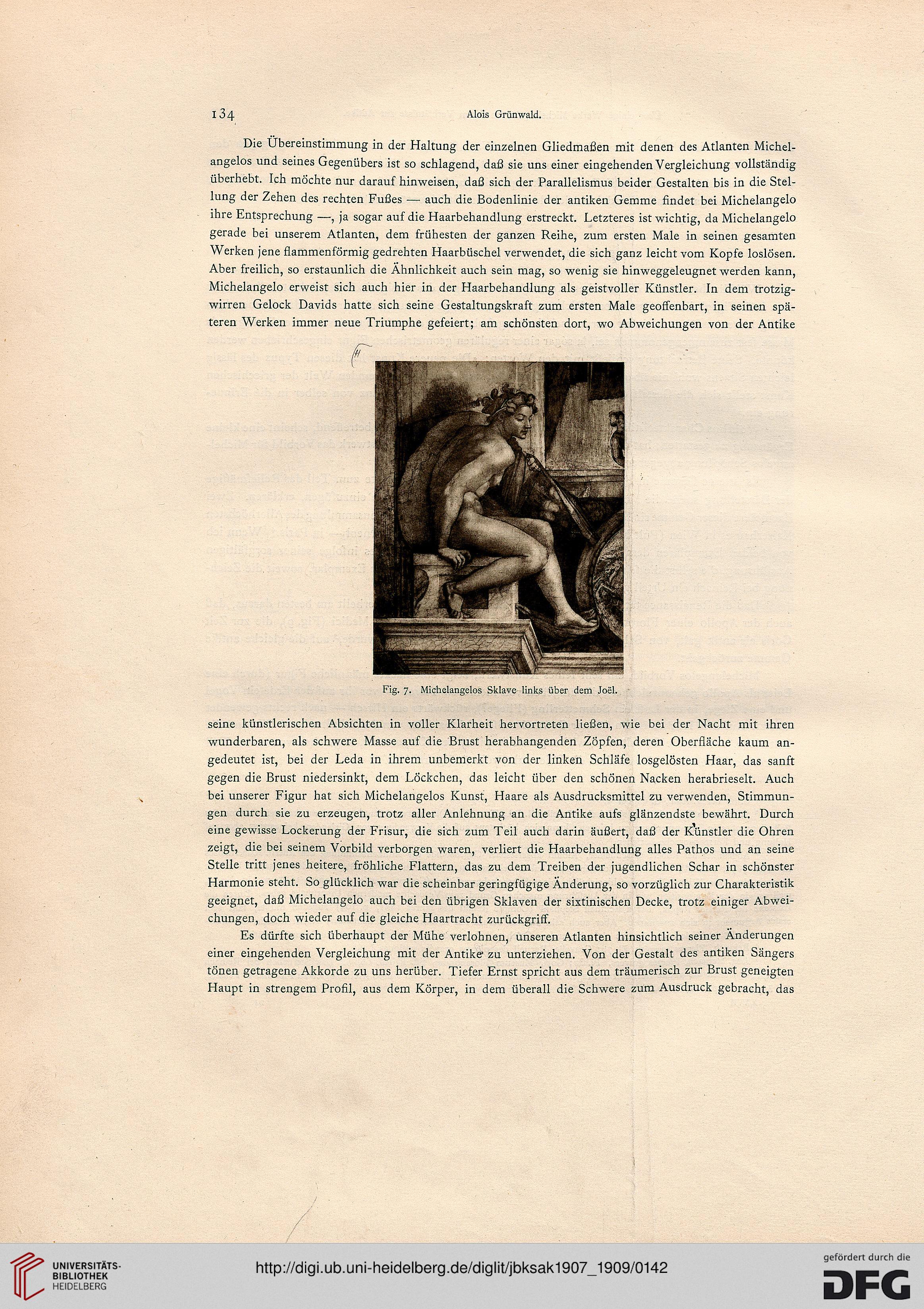

Fig. 7. Michelangelos Sklave links über dem Joel.

seine künstlerischen Absichten in voller Klarheit hervortreten ließen, wie bei der Nacht mit ihren

wunderbaren, als schwere Masse auf die Brust herabhangenden Zöpfen, deren Oberfläche kaum an-

gedeutet ist, bei der Leda in ihrem unbemerkt von der linken Schläfe losgelösten Haar, das sanft

gegen die Brust niedersinkt, dem Löckchen, das leicht über den schönen Nacken herabrieselt. Auch

bei unserer Figur hat sich Michelangelos Kunst, Haare als Ausdrucksmittel zu verwenden, Stimmun-

gen durch sie zu erzeugen, trotz aller Anlehnung an die Antike aufs glänzendste bewährt. Durch

eine gewisse Lockerung der Frisur, die sich zum Teil auch darin äußert, daß der Künstler die Ohren

zeigt, die bei seinem Vorbild verborgen waren, verliert die Haarbehandlung alles Pathos und an seine

Stelle tritt jenes heitere, fröhliche Flattern, das zu dem Treiben der jugendlichen Schar in schönster

Harmonie steht. So glücklich war die scheinbar geringfügige Änderung, so vorzüglich zur Charakteristik

geeignet, daß Michelangelo auch bei den übrigen Sklaven der sixtinischen Decke, trotz einiger Abwei-

chungen, doch wieder auf die gleiche Haartracht zurückgriff.

Es dürfte sich überhaupt der Mühe verlohnen, unseren Atlanten hinsichtlich seiner Änderungen

einer eingehenden Vergleichung mit der Antike* zu unterziehen. Von der Gestalt des antiken Sängers

tönen getragene Akkorde zu uns herüber. Tiefer Ernst spricht aus dem träumerisch zur Brust geneigten

Haupt in strengem Profil, aus dem Körper, in dem überall die Schwere zum Ausdruck gebracht, das

Alois Grünwald.

Die Übereinstimmung in der Haltung der einzelnen Gliedmaßen mit denen des Atlanten Michel-

angelos und seines Gegenübers ist so schlagend, daß sie uns einer eingehenden Vergleichung vollständig

überhebt. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß sich der Parallelismus beider Gestalten bis in die Stel-

lung der Zehen des rechten Fußes — auch die Bodenlinie der antiken Gemme findet bei Michelangelo

ihre Entsprechung —, ja sogar auf die Haarbehandlung erstreckt. Letzteres ist wichtig, da Michelangelo

gerade bei unserem Atlanten, dem frühesten der ganzen Reihe, zum ersten Male in seinen gesamten

Werken jene flammenförmig gedrehten Haarbüschel verwendet, die sich ganz leicht vom Kopfe loslösen.

Aber freilich, so erstaunlich die Ähnlichkeit auch sein mag, so wenig sie hinweggeleugnet werden kann,

Michelangelo erweist sich auch hier in der Haarbehandlung als geistvoller Künstler. In dem trotzig-

wirren Gelock Davids hatte sich seine Gestaltungskraft zum ersten Male geoffenbart, in seinen spä-

teren Werken immer neue Triumphe gefeiert; am schönsten dort, wo Abweichungen von der Antike

Fig. 7. Michelangelos Sklave links über dem Joel.

seine künstlerischen Absichten in voller Klarheit hervortreten ließen, wie bei der Nacht mit ihren

wunderbaren, als schwere Masse auf die Brust herabhangenden Zöpfen, deren Oberfläche kaum an-

gedeutet ist, bei der Leda in ihrem unbemerkt von der linken Schläfe losgelösten Haar, das sanft

gegen die Brust niedersinkt, dem Löckchen, das leicht über den schönen Nacken herabrieselt. Auch

bei unserer Figur hat sich Michelangelos Kunst, Haare als Ausdrucksmittel zu verwenden, Stimmun-

gen durch sie zu erzeugen, trotz aller Anlehnung an die Antike aufs glänzendste bewährt. Durch

eine gewisse Lockerung der Frisur, die sich zum Teil auch darin äußert, daß der Künstler die Ohren

zeigt, die bei seinem Vorbild verborgen waren, verliert die Haarbehandlung alles Pathos und an seine

Stelle tritt jenes heitere, fröhliche Flattern, das zu dem Treiben der jugendlichen Schar in schönster

Harmonie steht. So glücklich war die scheinbar geringfügige Änderung, so vorzüglich zur Charakteristik

geeignet, daß Michelangelo auch bei den übrigen Sklaven der sixtinischen Decke, trotz einiger Abwei-

chungen, doch wieder auf die gleiche Haartracht zurückgriff.

Es dürfte sich überhaupt der Mühe verlohnen, unseren Atlanten hinsichtlich seiner Änderungen

einer eingehenden Vergleichung mit der Antike* zu unterziehen. Von der Gestalt des antiken Sängers

tönen getragene Akkorde zu uns herüber. Tiefer Ernst spricht aus dem träumerisch zur Brust geneigten

Haupt in strengem Profil, aus dem Körper, in dem überall die Schwere zum Ausdruck gebracht, das