Über einige Werke Michelangelos in ihrem Verhältnisse zur Antike.

137

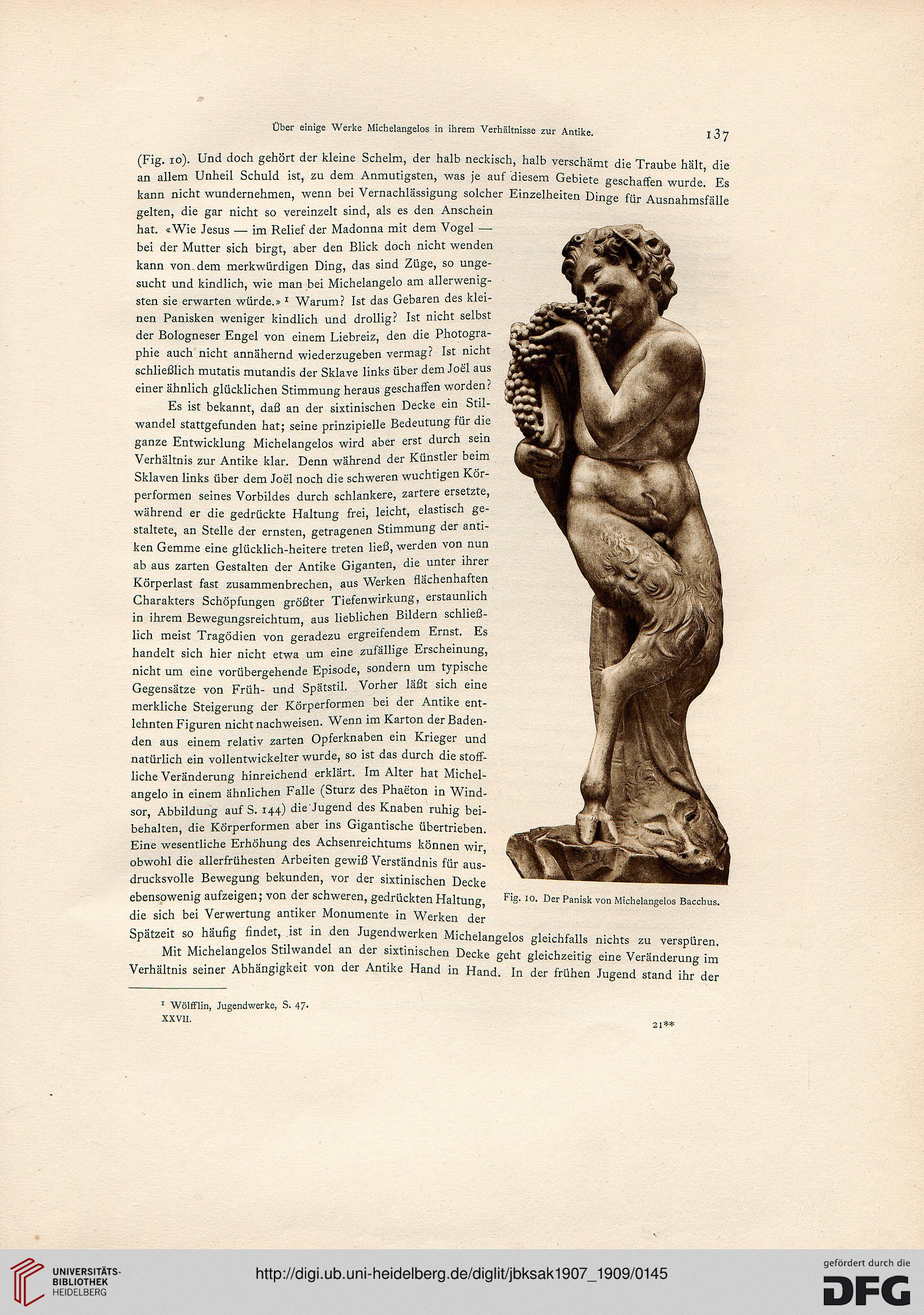

(Fig. 10). Und doch gehört der kleine Schelm, der halb neckisch, halb verschämt die Traube hält die

an allem Unheil Schuld ist, zu dem Anmutigsten, was je auf diesem Gebiete geschaffen wurde' Es

kann nicht wundernehmen, wenn bei Vernachlässigung solcher Einzelheiten Dino-p f • a l r-n

, ,. . , , « , . o' lur Ausnanmslalle

gelten, die gar nicht so vereinzelt sind, als es den Anschein

hat. «Wie Jesus — im Relief der Madonna mit dem Vogel —■

bei der Mutter sich birgt, aber den Blick doch nicht wenden

kann von dem merkwürdigen Ding, das sind Züge, so unge-

sucht und kindlich, wie man bei Michelangelo am allerwenig-

sten sie erwarten würde.» 1 Warum? Ist das Gebaren des klei-

nen Panisken weniger kindlich und drollig? Ist nicht selbst

der Bologneser Engel von einem Liebreiz, den die Photogra-

phie auch nicht annähernd wiederzugeben vermag? Ist nicht

schließlich mutatis mutandis der Sklave links über dem Joel aus

einer ähnlich glücklichen Stimmung heraus geschaffen worden?

Es ist bekannt, daß an der sixtinischen Decke ein Stil-

wandel stattgefunden hat; seine prinzipielle Bedeutung für die

ganze Entwicklung Michelangelos wird aber erst durch sein

Verhältnis zur Antike klar. Denn während der Künstler beim

Sklaven links über dem Joel noch die schweren wuchtigen Kör-

performen seines Vorbildes durch schlankere, zartere ersetzte,

während er die gedrückte Haltung frei, leicht, elastisch ge-

staltete, an Stelle der ernsten, getragenen Stimmung der anti-

ken Gemme eine glücklich-heitere treten ließ, werden von nun

ab aus zarten Gestalten der Antike Giganten, die unter ihrer

Körperlast fast zusammenbrechen, aus Werken flächenhaften

Charakters Schöpfungen größter Tiefenwirkung, erstaunlich

in ihrem Bewegungsreichtum, aus lieblichen Bildern schließ-

lich meist Tragödien von geradezu ergreifendem Ernst. Es

handelt sich hier nicht etwa um eine zufällige Erscheinung,

nicht um eine vorübergehende Episode, sondern um typische

Gegensätze von Früh- und Spätstil. Vorher läßt sich eine

merkliche Steigerung der Körperformen bei der Antike ent-

lehnten Figuren nicht nachweisen. Wenn im Karton der Baden-

den aus einem relativ zarten Opferknaben ein Krieger und

natürlich ein vollentwickelter wurde, so ist das durch die stoff-

liche Veränderung hinreichend erklärt. Im Alter hat Michel-

angelo in einem ähnlichen Falle (Sturz des Phae'ton in Wind-

sor, Abbildung auf S. 144) die'Jugend des Knaben ruhig bei-

behalten, die Körperformen aber ins Gigantische übertrieben.

Eine wesentliche Erhöhung des Achsenreichtums können wir

obwohl die allerfrühesten Arbeiten gewiß Verständnis für aus-

drucksvolle Bewegung bekunden, vor der sixtinischen Decke

ebensowenig aufzeigen; von der schweren, gedrückten Haltung

die sich bei Verwertung antiker Monumente in Werken der

Spätzeit so häufig findet, ist in den Jugendwerken Michelangelos »Wkfcii ■ u*

, c<.., . , , ... ^'«leiangeios gleichfalls nichts zu verspüren.

Mit Michelangelos Stilwandel an der sixtmischen Decke geht gleichzeitig eine Veränderung im

Verhältnis seiner Abhängigkeit von der Antike Hand in Hand. In der frühen Jugend stand ihr der

Fig. 10. Der Panisk von Michelangelos Bacchus.

1 Wölfflin, Jugendwerke, S. 47.

XX VII.

21**

137

(Fig. 10). Und doch gehört der kleine Schelm, der halb neckisch, halb verschämt die Traube hält die

an allem Unheil Schuld ist, zu dem Anmutigsten, was je auf diesem Gebiete geschaffen wurde' Es

kann nicht wundernehmen, wenn bei Vernachlässigung solcher Einzelheiten Dino-p f • a l r-n

, ,. . , , « , . o' lur Ausnanmslalle

gelten, die gar nicht so vereinzelt sind, als es den Anschein

hat. «Wie Jesus — im Relief der Madonna mit dem Vogel —■

bei der Mutter sich birgt, aber den Blick doch nicht wenden

kann von dem merkwürdigen Ding, das sind Züge, so unge-

sucht und kindlich, wie man bei Michelangelo am allerwenig-

sten sie erwarten würde.» 1 Warum? Ist das Gebaren des klei-

nen Panisken weniger kindlich und drollig? Ist nicht selbst

der Bologneser Engel von einem Liebreiz, den die Photogra-

phie auch nicht annähernd wiederzugeben vermag? Ist nicht

schließlich mutatis mutandis der Sklave links über dem Joel aus

einer ähnlich glücklichen Stimmung heraus geschaffen worden?

Es ist bekannt, daß an der sixtinischen Decke ein Stil-

wandel stattgefunden hat; seine prinzipielle Bedeutung für die

ganze Entwicklung Michelangelos wird aber erst durch sein

Verhältnis zur Antike klar. Denn während der Künstler beim

Sklaven links über dem Joel noch die schweren wuchtigen Kör-

performen seines Vorbildes durch schlankere, zartere ersetzte,

während er die gedrückte Haltung frei, leicht, elastisch ge-

staltete, an Stelle der ernsten, getragenen Stimmung der anti-

ken Gemme eine glücklich-heitere treten ließ, werden von nun

ab aus zarten Gestalten der Antike Giganten, die unter ihrer

Körperlast fast zusammenbrechen, aus Werken flächenhaften

Charakters Schöpfungen größter Tiefenwirkung, erstaunlich

in ihrem Bewegungsreichtum, aus lieblichen Bildern schließ-

lich meist Tragödien von geradezu ergreifendem Ernst. Es

handelt sich hier nicht etwa um eine zufällige Erscheinung,

nicht um eine vorübergehende Episode, sondern um typische

Gegensätze von Früh- und Spätstil. Vorher läßt sich eine

merkliche Steigerung der Körperformen bei der Antike ent-

lehnten Figuren nicht nachweisen. Wenn im Karton der Baden-

den aus einem relativ zarten Opferknaben ein Krieger und

natürlich ein vollentwickelter wurde, so ist das durch die stoff-

liche Veränderung hinreichend erklärt. Im Alter hat Michel-

angelo in einem ähnlichen Falle (Sturz des Phae'ton in Wind-

sor, Abbildung auf S. 144) die'Jugend des Knaben ruhig bei-

behalten, die Körperformen aber ins Gigantische übertrieben.

Eine wesentliche Erhöhung des Achsenreichtums können wir

obwohl die allerfrühesten Arbeiten gewiß Verständnis für aus-

drucksvolle Bewegung bekunden, vor der sixtinischen Decke

ebensowenig aufzeigen; von der schweren, gedrückten Haltung

die sich bei Verwertung antiker Monumente in Werken der

Spätzeit so häufig findet, ist in den Jugendwerken Michelangelos »Wkfcii ■ u*

, c<.., . , , ... ^'«leiangeios gleichfalls nichts zu verspüren.

Mit Michelangelos Stilwandel an der sixtmischen Decke geht gleichzeitig eine Veränderung im

Verhältnis seiner Abhängigkeit von der Antike Hand in Hand. In der frühen Jugend stand ihr der

Fig. 10. Der Panisk von Michelangelos Bacchus.

1 Wölfflin, Jugendwerke, S. 47.

XX VII.

21**