140

Alois Grünwald.

unseren Museen steht, ist dies weniger deutlich. Weiß man aber, daß die rechte Hand mit dem Gelenk

immer ergänzt ist und, wenn sie auch nicht ganz auf dem Kopfe aufliegen konnte, doch wenigstens nach

diesem griff,1 dann wird die Ubereinstimmung etwas stärker zutage treten.

Die Beinstellung ist beim sterbenden Sklaven anders. Gewiß wird man hier die Haltung des

liegenden Niobiden nicht beim stehenden Sklaven erwarten. Sehr bezeichnend ist es aber, daß Michel-

angelo die Flächenhaftigkeit der antiken Statue, wo Kopf, Rumpf und Oberschenkel eine Ebene bildeten,

nicht mehr genügt, er vielmehr das linke Bein, mit dem Knie nach einwärts gedreht, stark in den Vor-

dergrund heraustreten läßt. Uberhaupt herrscht ein anderes Raumgefühl, ein anderer Geist in seinem

Werk. Auch ein neuer Rhythmus ist durch die Kopfhaltung in die ganze Bewegung gekommen. Wohl

entsprach es durchaus dem sterbenden Niobiden, wenn das Kinn etwas vorgeschoben ist, während der

Oberkopf nach links geneigt in den Hintergrund zurückweicht. Michelangelo aber behielt die aufrechte

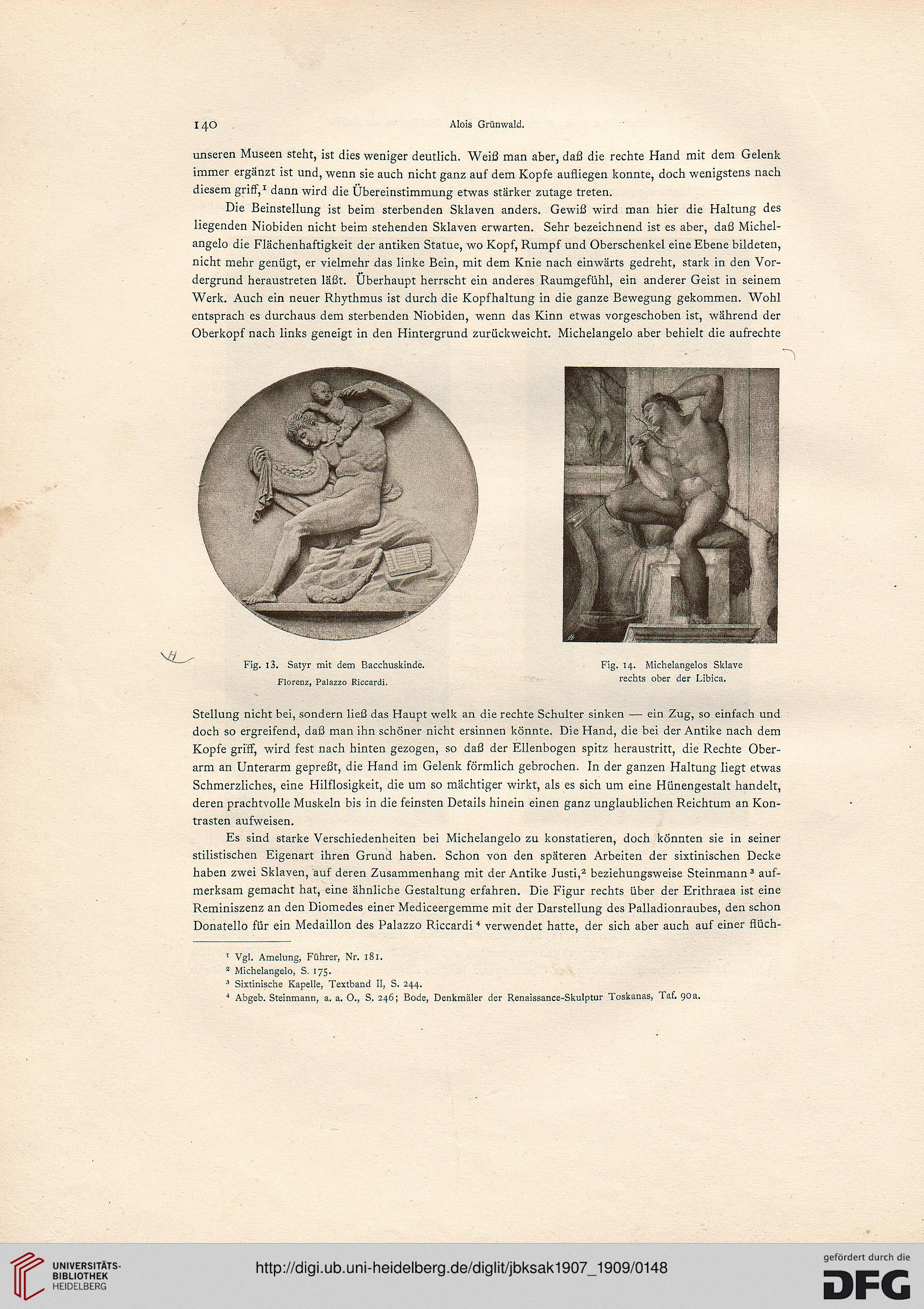

Fig. i3. Satyr mit dem Bacchuskinde.

Florenz, Palazzo Riccardi.

Fig. 14. Michelangelos Sklave

rechts ober der Libica.

Stellung nicht bei, sondern ließ das Haupt welk an die rechte Schulter sinken — ein Zug, so einfach und

doch so ergreifend, daß man ihn schöner nicht ersinnen könnte. Die Hand, die bei der Antike nach dem

Kopfe griff, wird fest nach hinten gezogen, so daß der Ellenbogen spitz heraustritt, die Rechte Ober-

arm an Unterarm gepreßt, die Hand im Gelenk förmlich gebrochen. In der ganzen Haltung liegt etwas

Schmerzliches, eine Hilflosigkeit, die um so mächtiger wirkt, als es sich um eine Hünengestalt handelt,

deren prachtvolle Muskeln bis in die feinsten Details hinein einen ganz unglaublichen Reichtum an Kon-

trasten aufweisen.

Es sind starke Verschiedenheiten bei Michelangelo zu konstatieren, doch könnten sie in seiner

stilistischen Eigenart ihren Grund haben. Schon von den späteren Arbeiten der sixtinischen Decke

haben zwei Sklaven, auf deren Zusammenhang mit der Antike Justi,2 beziehungsweise Steinmann3 auf-

merksam gemacht hat, eine ähnliche Gestaltung erfahren. Die Figur rechts über der Erithraea ist eine

Reminiszenz an den Diomedes einer Mediceergemme mit der Darstellung des Palladionraubes, den schon

Donatello für ein Medaillon des Palazzo Riccardi4 verwendet hatte, der sich aber auch auf einer flüch-

1 Vgl. Amelung, Führer, Nr. 181.

2 Michelangelo, S. 175.

3 Sixtinische Kapelle, Textband II, S. 244.

4 Abgeb. Steinmann, a. a. O., S. 246; Bode, Denkmäler der Renaissance-Skulptur Toskanas, Taf. goa.

Alois Grünwald.

unseren Museen steht, ist dies weniger deutlich. Weiß man aber, daß die rechte Hand mit dem Gelenk

immer ergänzt ist und, wenn sie auch nicht ganz auf dem Kopfe aufliegen konnte, doch wenigstens nach

diesem griff,1 dann wird die Ubereinstimmung etwas stärker zutage treten.

Die Beinstellung ist beim sterbenden Sklaven anders. Gewiß wird man hier die Haltung des

liegenden Niobiden nicht beim stehenden Sklaven erwarten. Sehr bezeichnend ist es aber, daß Michel-

angelo die Flächenhaftigkeit der antiken Statue, wo Kopf, Rumpf und Oberschenkel eine Ebene bildeten,

nicht mehr genügt, er vielmehr das linke Bein, mit dem Knie nach einwärts gedreht, stark in den Vor-

dergrund heraustreten läßt. Uberhaupt herrscht ein anderes Raumgefühl, ein anderer Geist in seinem

Werk. Auch ein neuer Rhythmus ist durch die Kopfhaltung in die ganze Bewegung gekommen. Wohl

entsprach es durchaus dem sterbenden Niobiden, wenn das Kinn etwas vorgeschoben ist, während der

Oberkopf nach links geneigt in den Hintergrund zurückweicht. Michelangelo aber behielt die aufrechte

Fig. i3. Satyr mit dem Bacchuskinde.

Florenz, Palazzo Riccardi.

Fig. 14. Michelangelos Sklave

rechts ober der Libica.

Stellung nicht bei, sondern ließ das Haupt welk an die rechte Schulter sinken — ein Zug, so einfach und

doch so ergreifend, daß man ihn schöner nicht ersinnen könnte. Die Hand, die bei der Antike nach dem

Kopfe griff, wird fest nach hinten gezogen, so daß der Ellenbogen spitz heraustritt, die Rechte Ober-

arm an Unterarm gepreßt, die Hand im Gelenk förmlich gebrochen. In der ganzen Haltung liegt etwas

Schmerzliches, eine Hilflosigkeit, die um so mächtiger wirkt, als es sich um eine Hünengestalt handelt,

deren prachtvolle Muskeln bis in die feinsten Details hinein einen ganz unglaublichen Reichtum an Kon-

trasten aufweisen.

Es sind starke Verschiedenheiten bei Michelangelo zu konstatieren, doch könnten sie in seiner

stilistischen Eigenart ihren Grund haben. Schon von den späteren Arbeiten der sixtinischen Decke

haben zwei Sklaven, auf deren Zusammenhang mit der Antike Justi,2 beziehungsweise Steinmann3 auf-

merksam gemacht hat, eine ähnliche Gestaltung erfahren. Die Figur rechts über der Erithraea ist eine

Reminiszenz an den Diomedes einer Mediceergemme mit der Darstellung des Palladionraubes, den schon

Donatello für ein Medaillon des Palazzo Riccardi4 verwendet hatte, der sich aber auch auf einer flüch-

1 Vgl. Amelung, Führer, Nr. 181.

2 Michelangelo, S. 175.

3 Sixtinische Kapelle, Textband II, S. 244.

4 Abgeb. Steinmann, a. a. O., S. 246; Bode, Denkmäler der Renaissance-Skulptur Toskanas, Taf. goa.