Über einige Werke Michelangelos in ihrem Verhältnisse zur Antike.

149

mit ist die Vertikallinie gegeben; ist diese aber bestimmt, dann kann über die Körperlage überhaupt kein

Zweifel mehr sein: sie gleicht der des zurückfallenden Galliers. Für die allgemeine Haltung ist das Ton-

modell der Akademie von Inter-

esse, weil sich an ihm Teile fin-

den, die bei der kleinen Bronze im

Bargello (Fig. 25), die urkundlich

als Abguß nach einem Original-

modell Michelangelos bezeugt ist

und künstlerisch sehr hoch steht,

nicht gekommen sind. Hier kann

man nicht nur beobachten, wie

der Künstler das Bein stärker an-

zieht, den linken Arm mächtig

zurückwirft, das Haupt stark vor-

streckt, sondern auch sehen, mit

was für Körperformen, mit welch

unendlichem Reichtum des Mus-

kelspiels Michelangelo seine Figur

ausstattete, wie er, die Torsion

des Rumpfes zu steigern, die unte-

ren Partien der Brust tiefer herab-

hängen läßt und sich an der Mo-

dellierung des Bauches mit seinen

mächtigen Faltenzügen förmlich

berauscht.

Michelangelo gibt hier un-

endlich mehr als die Antike. Das Motiv des gedrehten Unterleibes aber bei einer beinahe liegenden

Figur, das für die Modellierung der Weichen ein interessantes Problem bot, findet sich, wenn auch ab-

geschwächt, schon beim fallenden Gallier.

Wie sehr es Michelangelo interessierte, er-

hellt vielleicht am besten daraus, daß er es

ähnlich auch für ein anderes Werk ver-

wendete, wo beim antiken Relief, das ihn

zu dieser Schöpfung anregte, nichts Der-

artiges zu sehen ist. Es war in seiner

«Nacht».

Selten dürfte ein Werk so verkannt

worden sein wie dieses: Burckhardts un-

glückselige Worte des Cicerone über die Un-

möglichkeit ihrer Ruhelage haben, so völlig

bedeutungslos sie auch sein mögen, wie ein

Fluch auf der herrlichen Schöpfung gelastet.

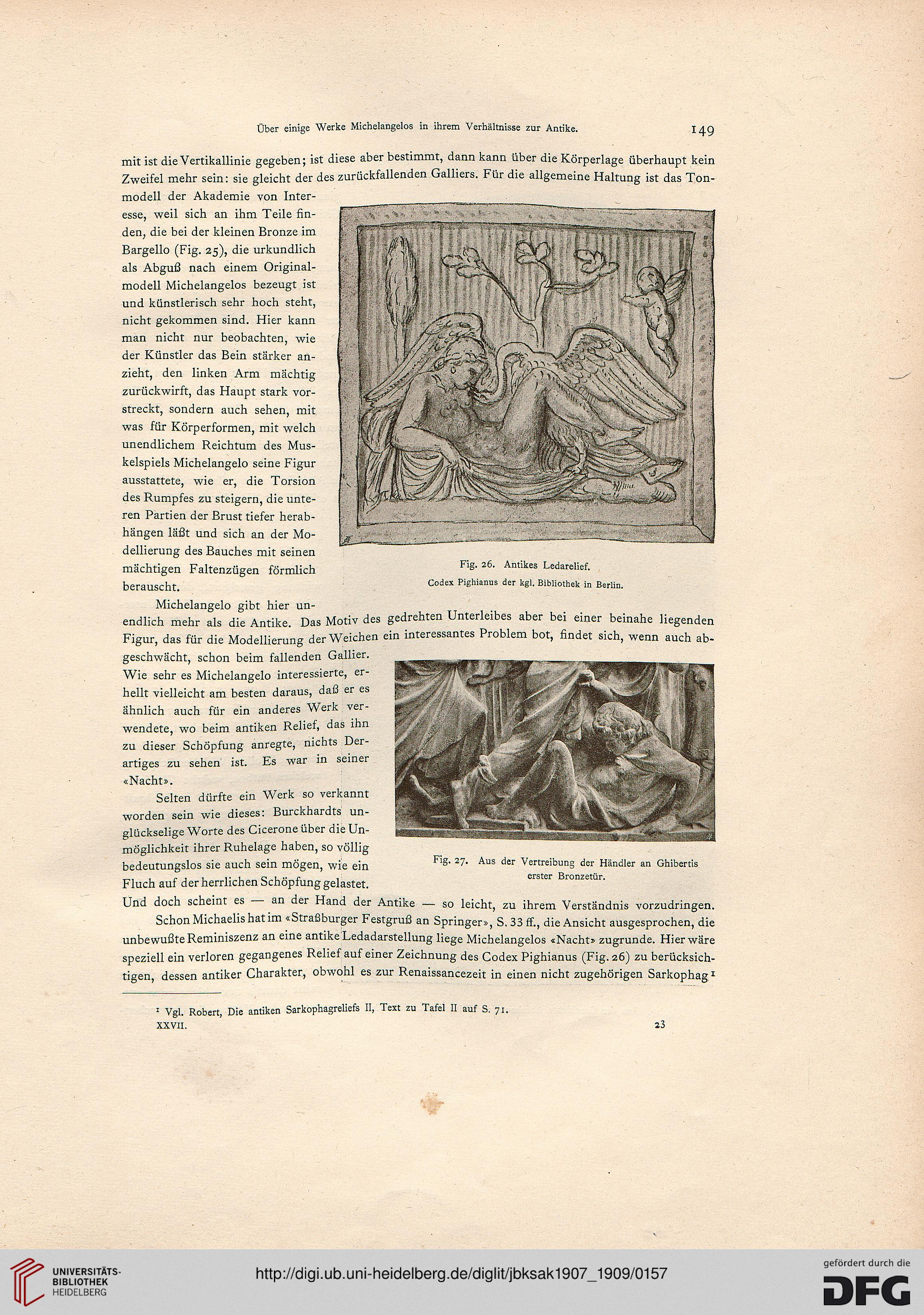

Und doch scheint es - an der Hand der Antike - so leicht, zu ihrem Verständnis vorzudringen.

Schon Michaelis hat im «Straßburger Festgruß an Springer», S. 33 ff., die Ansicht ausgesprochen, die

unbewußte Reminiszenz an eine antike Ledadarstellung liege Michelangelos «Nacht» zugrunde. Hier wäre

speziell ein verloren gegangenes Relief auf einer Zeichnung des Codex Pighianus (Fig. 26) zu berücksich-

tigen, dessen antiker Charakter, obwohl es zur Renaissancezeit in einen nicht zugehörigen Sarkophag1

Fig. 26. Antikes Ledarelief.

Codex Pighianus der kgl. Bibliothek in Berlin.

Fig. 27. Aus der Vertreibung der Händler an Ghibertis

erster Bronzetür.

1 Vgl. Robert, Die antiken Sarkophagreliefs II, Text zu Tafel II auf S. 71.

XXVII.

23

149

mit ist die Vertikallinie gegeben; ist diese aber bestimmt, dann kann über die Körperlage überhaupt kein

Zweifel mehr sein: sie gleicht der des zurückfallenden Galliers. Für die allgemeine Haltung ist das Ton-

modell der Akademie von Inter-

esse, weil sich an ihm Teile fin-

den, die bei der kleinen Bronze im

Bargello (Fig. 25), die urkundlich

als Abguß nach einem Original-

modell Michelangelos bezeugt ist

und künstlerisch sehr hoch steht,

nicht gekommen sind. Hier kann

man nicht nur beobachten, wie

der Künstler das Bein stärker an-

zieht, den linken Arm mächtig

zurückwirft, das Haupt stark vor-

streckt, sondern auch sehen, mit

was für Körperformen, mit welch

unendlichem Reichtum des Mus-

kelspiels Michelangelo seine Figur

ausstattete, wie er, die Torsion

des Rumpfes zu steigern, die unte-

ren Partien der Brust tiefer herab-

hängen läßt und sich an der Mo-

dellierung des Bauches mit seinen

mächtigen Faltenzügen förmlich

berauscht.

Michelangelo gibt hier un-

endlich mehr als die Antike. Das Motiv des gedrehten Unterleibes aber bei einer beinahe liegenden

Figur, das für die Modellierung der Weichen ein interessantes Problem bot, findet sich, wenn auch ab-

geschwächt, schon beim fallenden Gallier.

Wie sehr es Michelangelo interessierte, er-

hellt vielleicht am besten daraus, daß er es

ähnlich auch für ein anderes Werk ver-

wendete, wo beim antiken Relief, das ihn

zu dieser Schöpfung anregte, nichts Der-

artiges zu sehen ist. Es war in seiner

«Nacht».

Selten dürfte ein Werk so verkannt

worden sein wie dieses: Burckhardts un-

glückselige Worte des Cicerone über die Un-

möglichkeit ihrer Ruhelage haben, so völlig

bedeutungslos sie auch sein mögen, wie ein

Fluch auf der herrlichen Schöpfung gelastet.

Und doch scheint es - an der Hand der Antike - so leicht, zu ihrem Verständnis vorzudringen.

Schon Michaelis hat im «Straßburger Festgruß an Springer», S. 33 ff., die Ansicht ausgesprochen, die

unbewußte Reminiszenz an eine antike Ledadarstellung liege Michelangelos «Nacht» zugrunde. Hier wäre

speziell ein verloren gegangenes Relief auf einer Zeichnung des Codex Pighianus (Fig. 26) zu berücksich-

tigen, dessen antiker Charakter, obwohl es zur Renaissancezeit in einen nicht zugehörigen Sarkophag1

Fig. 26. Antikes Ledarelief.

Codex Pighianus der kgl. Bibliothek in Berlin.

Fig. 27. Aus der Vertreibung der Händler an Ghibertis

erster Bronzetür.

1 Vgl. Robert, Die antiken Sarkophagreliefs II, Text zu Tafel II auf S. 71.

XXVII.

23