32

Paul Kristeller.

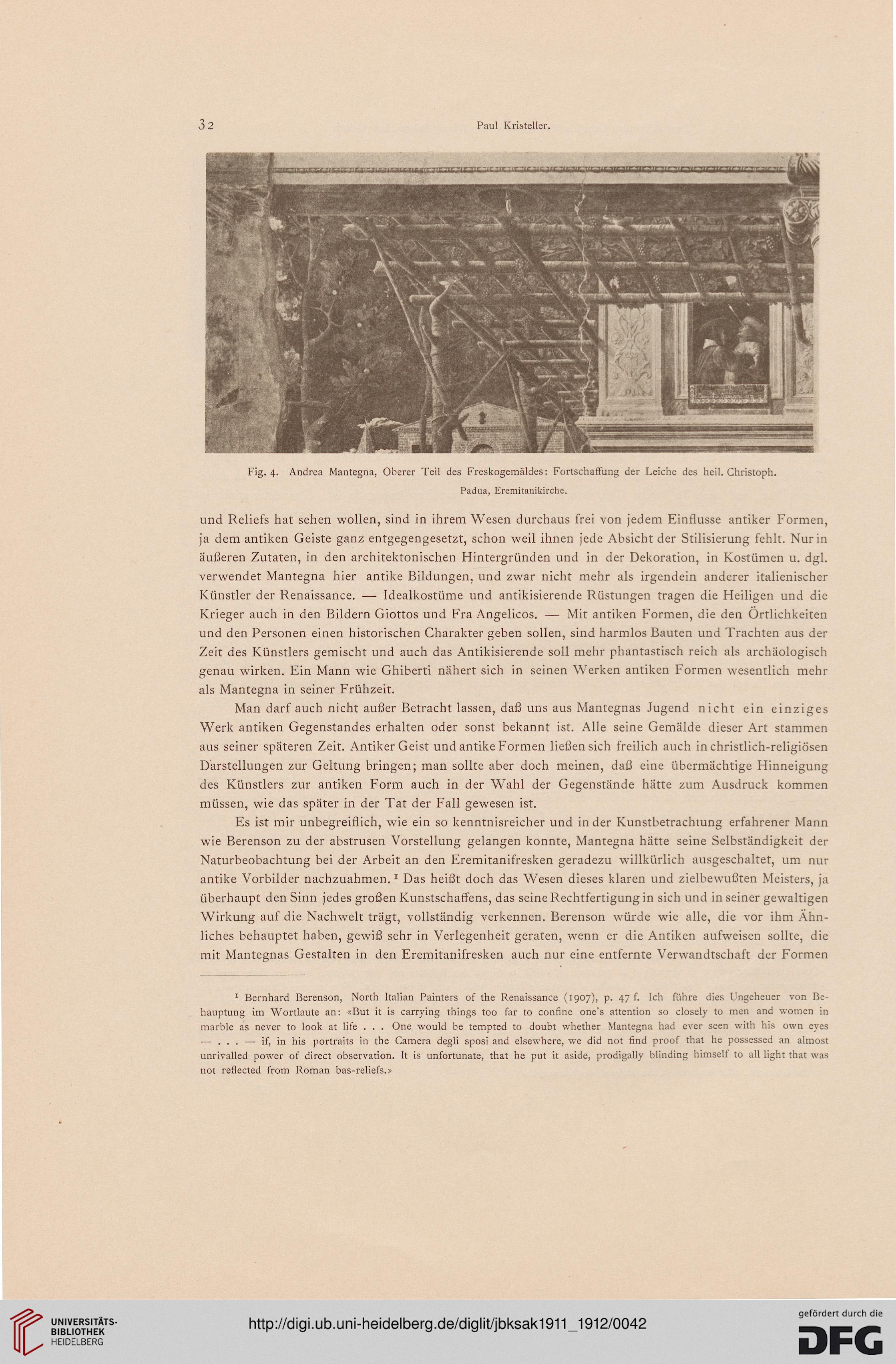

Fig. 4. Andrea Mantegna, Oberer Teil des Freskogemäldes: Fortschaffung der Leiche des heil. Christoph.

Padua, Eremitanikirchc.

und Reliefs hat sehen wollen, sind in ihrem Wesen durchaus frei von jedem Einflüsse antiker Formen,

ja dem antiken Geiste ganz entgegengesetzt, schon weil ihnen jede Absicht der Stilisierung fehlt. Nur in

äußeren Zutaten, in den architektonischen Hintergründen und in der Dekoration, in Kostümen u. dgl.

verwendet Mantegna hier antike Bildungen, und zwar nicht mehr als irgendein anderer italienischer

Künstler der Renaissance. — Idealkostüme und antikisierende Rüstungen tragen die Heiligen und die

Krieger auch in den Bildern Giottos und Fra Angelicos. — Mit antiken Formen, die den Ortlichkeiten

und den Personen einen historischen Charakter geben sollen, sind harmlos Bauten und Trachten aus der

Zeit des Künstlers gemischt und auch das Antikisierende soll mehr phantastisch reich als archäologisch

genau wirken. Ein Mann wie Ghiberti nähert sich in seinen Werken antiken Formen wesentlich mehr

als Mantegna in seiner Frühzeit.

Man darf auch nicht außer Betracht lassen, daß uns aus Mantegnas Jugend nicht ein einziges

Werk antiken Gegenstandes erhalten oder sonst bekannt ist. Alle seine Gemälde dieser Art stammen

aus seiner späteren Zeit. Antiker Geist und antike F'ormen ließen sich freilich auch in christlich-religiösen

Darstellungen zur Geltung bringen; man sollte aber doch meinen, daß eine übermächtige Hinneigung

des Künstlers zur antiken Form auch in der Wahl der Gegenstände hätte zum Ausdruck kommen

müssen, wie das später in der Tat der Fall gewesen ist.

Es ist mir unbegreiflich, wie ein so kenntnisreicher und in der Kunstbetrachtung erfahrener Mann

wie Berenson zu der abstrusen Vorstellung gelangen konnte, Mantegna hätte seine Selbständigkeit der

Naturbeobachtung bei der Arbeit an den Eremitanifresken geradezu willkürlich ausgeschaltet, um nur

antike Vorbilder nachzuahmen.1 Das heißt doch das Wesen dieses klaren und zielbewußten Meisters, ja

überhaupt den Sinn jedes großen Kunstschaffens, das seine Rechtfertigung in sich und in seiner gewaltigen

Wirkung auf die Nachwelt trägt, vollständig verkennen. Berenson würde wie alle, die vor ihm Ahn-

liches behauptet haben, gewiß sehr in Verlegenheit geraten, wenn er die Antiken aufweisen sollte, die

mit Mantegnas Gestalten in den Eremitanifresken auch nur eine entfernte Verwandtschaft der Formen

1 Bernhard Berenson, North Italian Painters of the Renaissance (1907), p. 47 f. Ich führe dies Ungeheuer von Be-

hauptung im Wortlaute an: «But it is carrying things too far to confine one's attention so closely to men and women in

marble as never to look at life . . . One would be tempted to doubt whether Mantegna had ever seen with his own eyes

— ... — if, in his portraits in the Camera degli sposi and elsewhere, we did not find proof that he possessed an almost

unrivalled power of direct Observation. 1t is unfortunate, that he put it aside, prodigally blinding himself to all light that was

not reflected from Roman bas-reliefs.»

Paul Kristeller.

Fig. 4. Andrea Mantegna, Oberer Teil des Freskogemäldes: Fortschaffung der Leiche des heil. Christoph.

Padua, Eremitanikirchc.

und Reliefs hat sehen wollen, sind in ihrem Wesen durchaus frei von jedem Einflüsse antiker Formen,

ja dem antiken Geiste ganz entgegengesetzt, schon weil ihnen jede Absicht der Stilisierung fehlt. Nur in

äußeren Zutaten, in den architektonischen Hintergründen und in der Dekoration, in Kostümen u. dgl.

verwendet Mantegna hier antike Bildungen, und zwar nicht mehr als irgendein anderer italienischer

Künstler der Renaissance. — Idealkostüme und antikisierende Rüstungen tragen die Heiligen und die

Krieger auch in den Bildern Giottos und Fra Angelicos. — Mit antiken Formen, die den Ortlichkeiten

und den Personen einen historischen Charakter geben sollen, sind harmlos Bauten und Trachten aus der

Zeit des Künstlers gemischt und auch das Antikisierende soll mehr phantastisch reich als archäologisch

genau wirken. Ein Mann wie Ghiberti nähert sich in seinen Werken antiken Formen wesentlich mehr

als Mantegna in seiner Frühzeit.

Man darf auch nicht außer Betracht lassen, daß uns aus Mantegnas Jugend nicht ein einziges

Werk antiken Gegenstandes erhalten oder sonst bekannt ist. Alle seine Gemälde dieser Art stammen

aus seiner späteren Zeit. Antiker Geist und antike F'ormen ließen sich freilich auch in christlich-religiösen

Darstellungen zur Geltung bringen; man sollte aber doch meinen, daß eine übermächtige Hinneigung

des Künstlers zur antiken Form auch in der Wahl der Gegenstände hätte zum Ausdruck kommen

müssen, wie das später in der Tat der Fall gewesen ist.

Es ist mir unbegreiflich, wie ein so kenntnisreicher und in der Kunstbetrachtung erfahrener Mann

wie Berenson zu der abstrusen Vorstellung gelangen konnte, Mantegna hätte seine Selbständigkeit der

Naturbeobachtung bei der Arbeit an den Eremitanifresken geradezu willkürlich ausgeschaltet, um nur

antike Vorbilder nachzuahmen.1 Das heißt doch das Wesen dieses klaren und zielbewußten Meisters, ja

überhaupt den Sinn jedes großen Kunstschaffens, das seine Rechtfertigung in sich und in seiner gewaltigen

Wirkung auf die Nachwelt trägt, vollständig verkennen. Berenson würde wie alle, die vor ihm Ahn-

liches behauptet haben, gewiß sehr in Verlegenheit geraten, wenn er die Antiken aufweisen sollte, die

mit Mantegnas Gestalten in den Eremitanifresken auch nur eine entfernte Verwandtschaft der Formen

1 Bernhard Berenson, North Italian Painters of the Renaissance (1907), p. 47 f. Ich führe dies Ungeheuer von Be-

hauptung im Wortlaute an: «But it is carrying things too far to confine one's attention so closely to men and women in

marble as never to look at life . . . One would be tempted to doubt whether Mantegna had ever seen with his own eyes

— ... — if, in his portraits in the Camera degli sposi and elsewhere, we did not find proof that he possessed an almost

unrivalled power of direct Observation. 1t is unfortunate, that he put it aside, prodigally blinding himself to all light that was

not reflected from Roman bas-reliefs.»