Studien über Rubens.

285

XIX. Jahrhunderts zu Palestrina gefundenen Hygieastatue (reprod. nach Visconti im Museo Pio-Clemen-

tino, vol. 2, pl. 3, Fig. 24) sind so frappant, daß man genötigt ist, ein ganz ähnliches Werk als unmittel-

bares Vorbild für die Darstellung durch Rubens anzunehmen. Ahnlich verhält es sich auch bezüglich

des rechts von der Königin stehenden Genius der Gesundheit. Ich kenne zur Konstatierung der motivi-

schen Ähnlichkeiten und namentlich für den Ausdruck des Kopfes kein besseres Vergleichsbeispiel als

die sogenannte Alexanderstatue der Münchner Glyptothek (Fig. 25).1 Damit ist freilich kein historischer

Beweis für eine Abhängigkeit zu erbringen. Doch die Grenze der historischen Methode darf eine Er-

örterung der Wahrscheinlichkeit künst-

lerischer Relationen nicht so weit ein-

engen, daß nicht wenigstens prinzi-

piell an Ilustrationsbeispielen das

künstlerische Faktum festgestellt

werde. Dies besagt in unserem Falle,

daß Rubens für die vier wichtigen Fi-

guren seiner Darstellung allem An-

scheine nach antike Vorbilder benützt

hat. Wenn man dieser Annahme bei-

pflichtet, ergibt sich von selbst die

Erklärung, warum die Figuren wie auf

einem italienischen Verehrungsbilde nur

in leichtem, fast übersinnlichem Kon-

takt zueinander stehen. Nur der ge-

nialen Phantasie eines Künstlers wie

Rubens konnte es restlos gelingen, ur-

sprünglich so disparate und fest in

sich geschlossene Motive aus ihrer Ver-

steinerung zu neuem Leben zu wecken

und in einem Bilde harmonisch zu ver-

einigen.

In anderem Sinne wird dieser

künstlerische Prozeß an dem zweiten

Beispiele, der «Regierung der Königin»,

illustriert. Wir betrachten besonders

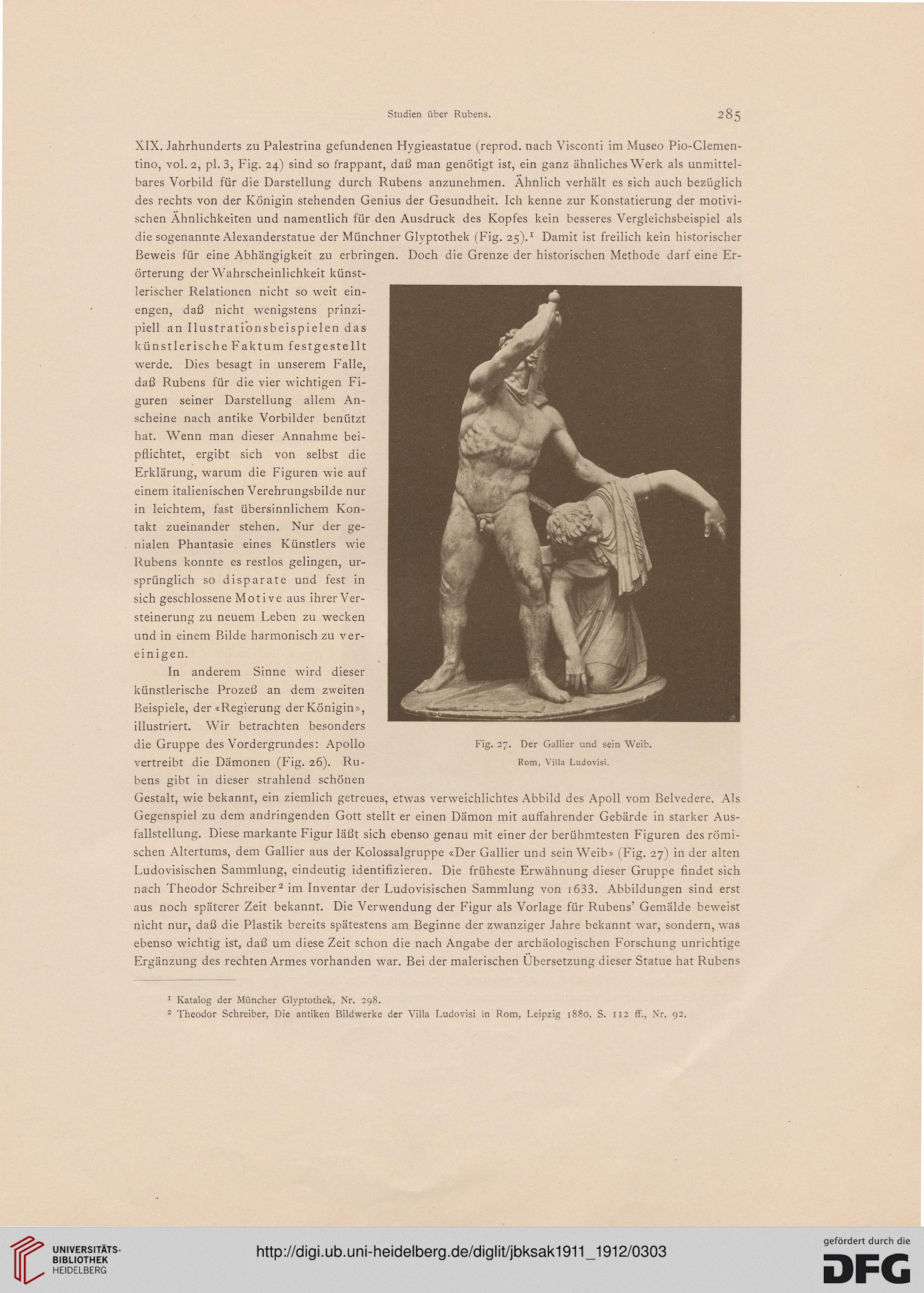

die Gruppe des Vordergrundes: Apollo Fig. 27. Der Gallier und sein Weib,

vertreibt die Dämonen (Fig. 26). Ru- Rom, Villa Ludovisi.

bens gibt in dieser strahlend schönen

Gestalt, wie bekannt, ein ziemlich getreues, etwas verweichlichtes Abbild des Apoll vom Belvedere. Als

Gegenspiel zu dem andringenden Gott stellt er einen Dämon mit auffahrender Gebärde in starker Aus-

fallstellung. Diese markante Figur läßt sich ebenso genau mit einer der berühmtesten Figuren des römi-

schen Altertums, dem Gallier aus der Kolossalgruppe «Der Gallier und sein Weib» (Fig. 27) in der alten

Ludovisischen Sammlung, eindeutig identifizieren. Die früheste Erwähnung dieser Gruppe findet sich

nach Theodor Schreiber2 im Inventar der Ludovisischen Sammlung von 1633. Abbildungen sind erst

aus noch späterer Zeit bekannt. Die Verwendung der Figur als Vorlage für Rubens' Gemälde beweist

nicht nur, daß die Plastik bereits spätestens am Beginne der zwanziger Jahre bekannt war, sondern, was

ebenso wichtig ist, daß um diese Zeit schon die nach Angabe der archäologischen Forschung unrichtige

Ergänzung des rechten Armes vorhanden war. Bei der malerischen Ubersetzung dieser Statue hat Rubens

1 Katalog der Müncher Glyptothek, Nr. 298.

2 Theodor Schreiber, Die antiken Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom, Leipzig 1880, S. 112 ff., Nr. 92.

285

XIX. Jahrhunderts zu Palestrina gefundenen Hygieastatue (reprod. nach Visconti im Museo Pio-Clemen-

tino, vol. 2, pl. 3, Fig. 24) sind so frappant, daß man genötigt ist, ein ganz ähnliches Werk als unmittel-

bares Vorbild für die Darstellung durch Rubens anzunehmen. Ahnlich verhält es sich auch bezüglich

des rechts von der Königin stehenden Genius der Gesundheit. Ich kenne zur Konstatierung der motivi-

schen Ähnlichkeiten und namentlich für den Ausdruck des Kopfes kein besseres Vergleichsbeispiel als

die sogenannte Alexanderstatue der Münchner Glyptothek (Fig. 25).1 Damit ist freilich kein historischer

Beweis für eine Abhängigkeit zu erbringen. Doch die Grenze der historischen Methode darf eine Er-

örterung der Wahrscheinlichkeit künst-

lerischer Relationen nicht so weit ein-

engen, daß nicht wenigstens prinzi-

piell an Ilustrationsbeispielen das

künstlerische Faktum festgestellt

werde. Dies besagt in unserem Falle,

daß Rubens für die vier wichtigen Fi-

guren seiner Darstellung allem An-

scheine nach antike Vorbilder benützt

hat. Wenn man dieser Annahme bei-

pflichtet, ergibt sich von selbst die

Erklärung, warum die Figuren wie auf

einem italienischen Verehrungsbilde nur

in leichtem, fast übersinnlichem Kon-

takt zueinander stehen. Nur der ge-

nialen Phantasie eines Künstlers wie

Rubens konnte es restlos gelingen, ur-

sprünglich so disparate und fest in

sich geschlossene Motive aus ihrer Ver-

steinerung zu neuem Leben zu wecken

und in einem Bilde harmonisch zu ver-

einigen.

In anderem Sinne wird dieser

künstlerische Prozeß an dem zweiten

Beispiele, der «Regierung der Königin»,

illustriert. Wir betrachten besonders

die Gruppe des Vordergrundes: Apollo Fig. 27. Der Gallier und sein Weib,

vertreibt die Dämonen (Fig. 26). Ru- Rom, Villa Ludovisi.

bens gibt in dieser strahlend schönen

Gestalt, wie bekannt, ein ziemlich getreues, etwas verweichlichtes Abbild des Apoll vom Belvedere. Als

Gegenspiel zu dem andringenden Gott stellt er einen Dämon mit auffahrender Gebärde in starker Aus-

fallstellung. Diese markante Figur läßt sich ebenso genau mit einer der berühmtesten Figuren des römi-

schen Altertums, dem Gallier aus der Kolossalgruppe «Der Gallier und sein Weib» (Fig. 27) in der alten

Ludovisischen Sammlung, eindeutig identifizieren. Die früheste Erwähnung dieser Gruppe findet sich

nach Theodor Schreiber2 im Inventar der Ludovisischen Sammlung von 1633. Abbildungen sind erst

aus noch späterer Zeit bekannt. Die Verwendung der Figur als Vorlage für Rubens' Gemälde beweist

nicht nur, daß die Plastik bereits spätestens am Beginne der zwanziger Jahre bekannt war, sondern, was

ebenso wichtig ist, daß um diese Zeit schon die nach Angabe der archäologischen Forschung unrichtige

Ergänzung des rechten Armes vorhanden war. Bei der malerischen Ubersetzung dieser Statue hat Rubens

1 Katalog der Müncher Glyptothek, Nr. 298.

2 Theodor Schreiber, Die antiken Bildwerke der Villa Ludovisi in Rom, Leipzig 1880, S. 112 ff., Nr. 92.