Zwei Altarflügel aus der ersten Hälfte des XV. Jahrhunderts in der kaiserlichen Gemäldegalerie etc.

275

in Hohenfurt,1 auf der ein Mann fast dieselbe Kappe trägt wie auf unserem Bilde; ein zweites Bei-

spiel bietet eine auf Holz gemalte Kreuzigung des Prager Emausklosters.2 Daß diese beiden Bilder der

Wiener Tafel viel näher stehen als der Berliner Multscher-Altar mit seiner von Stadler als analog an-

geführten Übereinanderreihung der Köpfe, wird wohl jeder, der die Gemälde miteinander vergleicht,

zugeben müssen und ich glaube nicht, daß man

unseren Altar noch weiter mit Multscher und

Tirol in Zusammenhang bringen wird; seine

Zugehörigkeit zu dem böhmischen Kunstgebiet

scheint mir ganz außer Zweifel zu stehen.

Daß das Bild in Böhmen selbst entstan-

den ist, glaube ich allerdings nicht. Unser

Altar entstand erst im vierten Jahrzehnt des

XV. Jahrhunderts, also in einer Zeit, wo wir

in Böhmen schon nicht mehr jene Blüte der

Kunst finden, die Stücke von so hoher Qua-

lität hätte zeitigen können. In der Charakte-

ristik der Menschen, in der feinen und eminent

sicheren Beobachtungsgabe, in der Darstellung

der Dreidimensionalität der Figuren obwaltet

zwischen unserem Altar und den erhaltenen

böhmischen Denkmälern ein unüberbrückbarer

Unterschied. Wenn aber der Meister seinen

Altar nicht in Böhmen selbst geschaffen hat,

so muß er unbedingt in einem Lande gearbeitet

haben, dessen Kunst etwas später als in Böh-

men zu blühen begann, das aber in sehr

engem Zusammenhange mit irgendeinem Ge-

biete stehen mußte, wo die böhmische Kunst-

tradition noch lebendig war und weiter wirkte.

So dürfte man kaum fehlgreifen mit der

Annahme, daß die Entstehungsstätte unseres

Altars Kaschau selbst gewesen ist, wo sechs

der Flügel noch jetzt zu finden sind. Wir

sagten, daß nichts Dokumentarisches über die

Herkunft der Bilder bekannt ist. Man erzählt in

Kaschau, daß die Bilder einst der hl. Elisa-

bethkirche gehörten, und alte Leute wollen sich

noch erinnern, daß die Tafel, als der prächtige Hochaltar in den fünfziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts zum Zwecke der Restauration Jahre hindurch in Budapest gewesen ist, auf einem großen

Teppich aufgehängt den Hochaltar ersetzt habe. Das Inventar der Kirche ist leider erst viel später auf-

genommen worden. Die außerordentlich gute Erhaltung schließt ein bewegteres Schicksal der Bilder

aus. Ob in Kaschau eine Malerschule war, die einen Altar von so hoher Qualität zustande bringen

konnte, wissen wir nicht; denn aus so früher Zeit ist nichts mehr erhalten. Es ist aber dokumentarisch

sicher, daß in Kaschau eine künstlerische Tätigkeit von Malern und Bildhauern existierte. 3 145g ver-

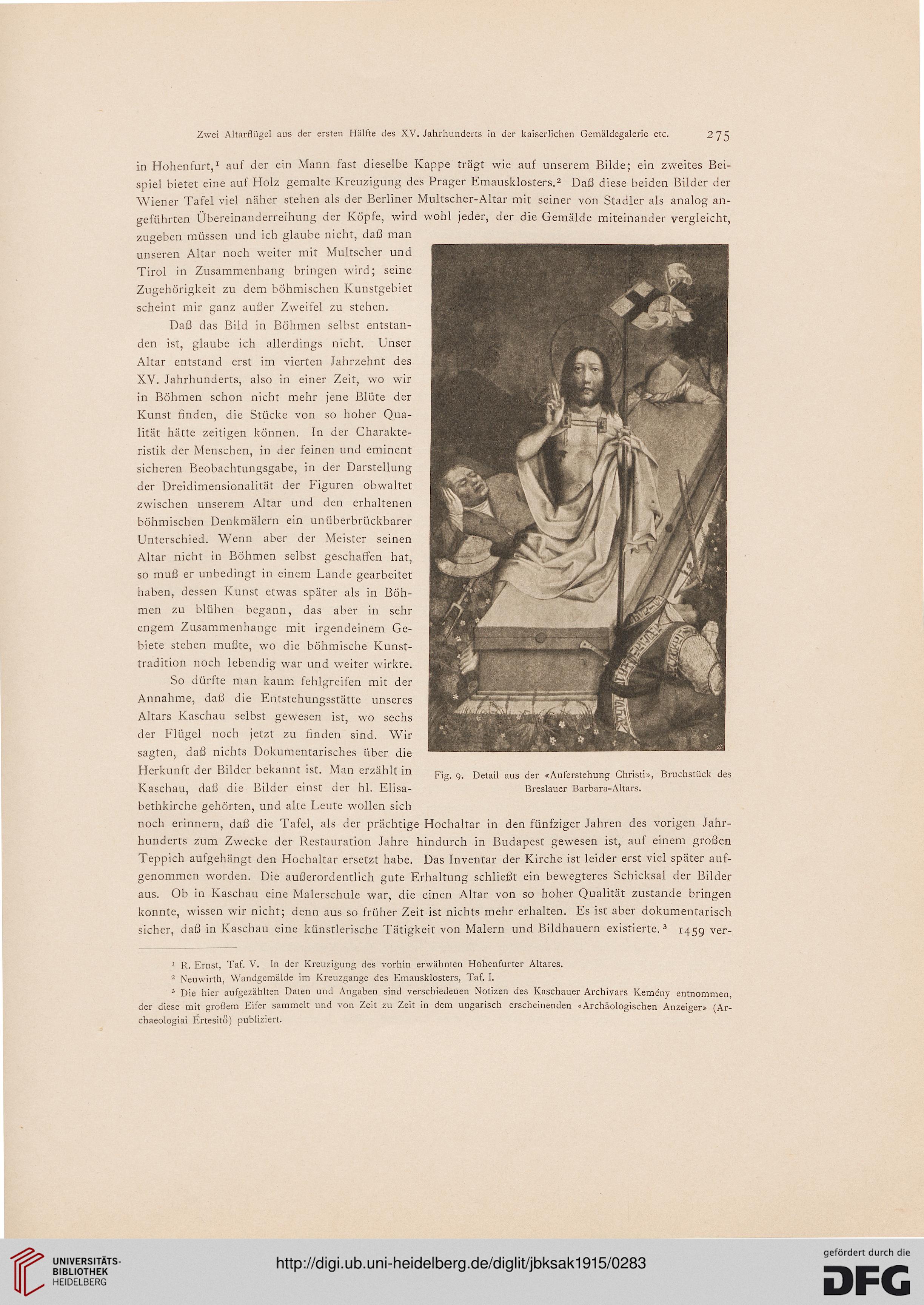

Fig. 9. Detail aus der «Auferstehung Christi», Bruchstück des

Breslauer Barbara-Altars.

1 R. Ernst, Taf. V. In der Kreuzigung des vorhin erwähnten Hohenfurter Altares.

2 Neuwirth, Wandgemälde im Kreuzgange des Emausklosters, Taf. I.

3 Die hier aufgezählten Daten und Angaben sind verschiedenen Notizen des Kaschauer Archivars Kemeny entnommen,

der diese mit großem Eifer sammelt und von Zeit zu Zeit in dem ungarisch erscheinenden «Archäologischen Anzeiger» (Ar-

chaeologiai Ertesito) publiziert.

275

in Hohenfurt,1 auf der ein Mann fast dieselbe Kappe trägt wie auf unserem Bilde; ein zweites Bei-

spiel bietet eine auf Holz gemalte Kreuzigung des Prager Emausklosters.2 Daß diese beiden Bilder der

Wiener Tafel viel näher stehen als der Berliner Multscher-Altar mit seiner von Stadler als analog an-

geführten Übereinanderreihung der Köpfe, wird wohl jeder, der die Gemälde miteinander vergleicht,

zugeben müssen und ich glaube nicht, daß man

unseren Altar noch weiter mit Multscher und

Tirol in Zusammenhang bringen wird; seine

Zugehörigkeit zu dem böhmischen Kunstgebiet

scheint mir ganz außer Zweifel zu stehen.

Daß das Bild in Böhmen selbst entstan-

den ist, glaube ich allerdings nicht. Unser

Altar entstand erst im vierten Jahrzehnt des

XV. Jahrhunderts, also in einer Zeit, wo wir

in Böhmen schon nicht mehr jene Blüte der

Kunst finden, die Stücke von so hoher Qua-

lität hätte zeitigen können. In der Charakte-

ristik der Menschen, in der feinen und eminent

sicheren Beobachtungsgabe, in der Darstellung

der Dreidimensionalität der Figuren obwaltet

zwischen unserem Altar und den erhaltenen

böhmischen Denkmälern ein unüberbrückbarer

Unterschied. Wenn aber der Meister seinen

Altar nicht in Böhmen selbst geschaffen hat,

so muß er unbedingt in einem Lande gearbeitet

haben, dessen Kunst etwas später als in Böh-

men zu blühen begann, das aber in sehr

engem Zusammenhange mit irgendeinem Ge-

biete stehen mußte, wo die böhmische Kunst-

tradition noch lebendig war und weiter wirkte.

So dürfte man kaum fehlgreifen mit der

Annahme, daß die Entstehungsstätte unseres

Altars Kaschau selbst gewesen ist, wo sechs

der Flügel noch jetzt zu finden sind. Wir

sagten, daß nichts Dokumentarisches über die

Herkunft der Bilder bekannt ist. Man erzählt in

Kaschau, daß die Bilder einst der hl. Elisa-

bethkirche gehörten, und alte Leute wollen sich

noch erinnern, daß die Tafel, als der prächtige Hochaltar in den fünfziger Jahren des vorigen Jahr-

hunderts zum Zwecke der Restauration Jahre hindurch in Budapest gewesen ist, auf einem großen

Teppich aufgehängt den Hochaltar ersetzt habe. Das Inventar der Kirche ist leider erst viel später auf-

genommen worden. Die außerordentlich gute Erhaltung schließt ein bewegteres Schicksal der Bilder

aus. Ob in Kaschau eine Malerschule war, die einen Altar von so hoher Qualität zustande bringen

konnte, wissen wir nicht; denn aus so früher Zeit ist nichts mehr erhalten. Es ist aber dokumentarisch

sicher, daß in Kaschau eine künstlerische Tätigkeit von Malern und Bildhauern existierte. 3 145g ver-

Fig. 9. Detail aus der «Auferstehung Christi», Bruchstück des

Breslauer Barbara-Altars.

1 R. Ernst, Taf. V. In der Kreuzigung des vorhin erwähnten Hohenfurter Altares.

2 Neuwirth, Wandgemälde im Kreuzgange des Emausklosters, Taf. I.

3 Die hier aufgezählten Daten und Angaben sind verschiedenen Notizen des Kaschauer Archivars Kemeny entnommen,

der diese mit großem Eifer sammelt und von Zeit zu Zeit in dem ungarisch erscheinenden «Archäologischen Anzeiger» (Ar-

chaeologiai Ertesito) publiziert.