Ausstellungen und Sammlungen.

267

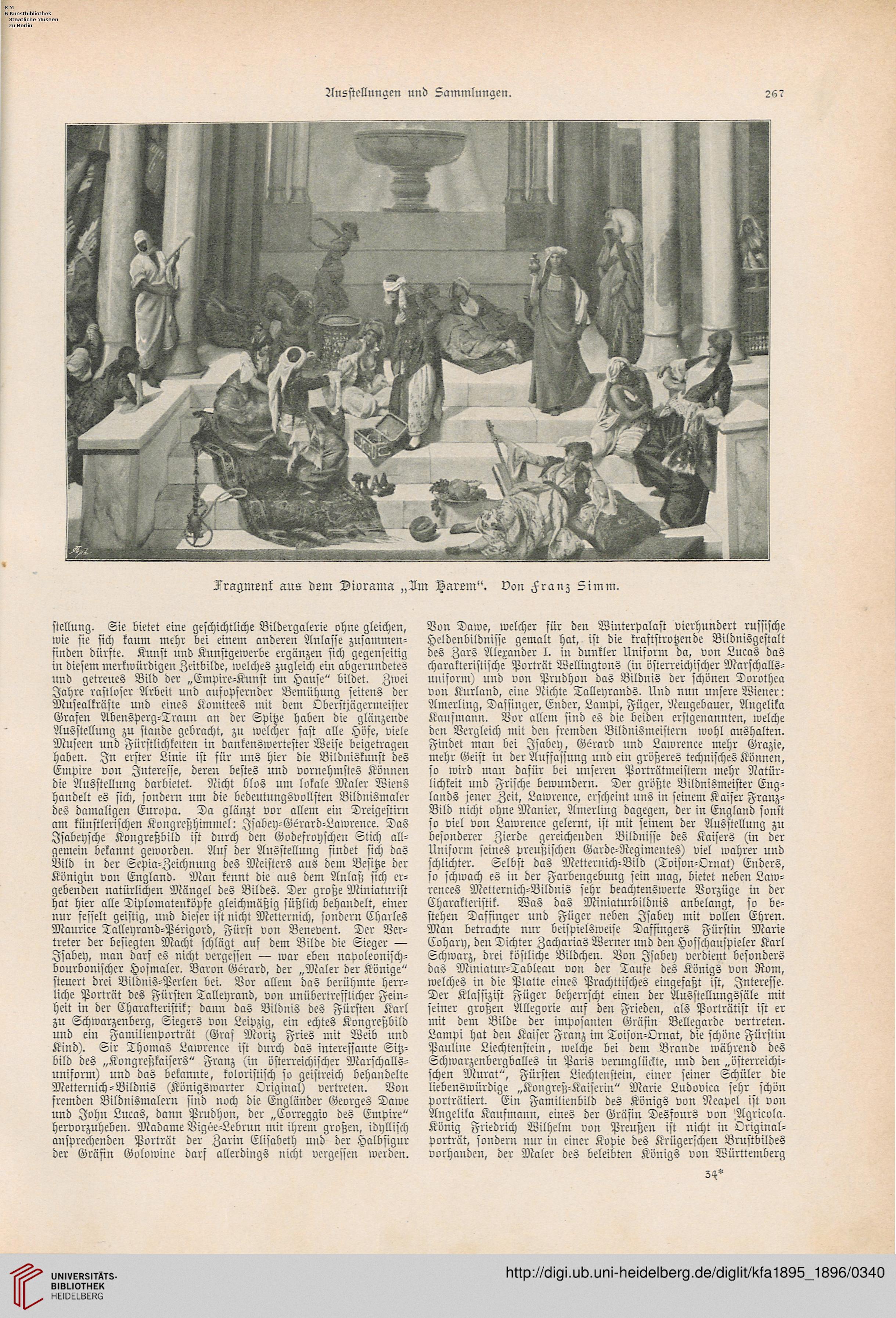

stellung. Sie bietet eine geschichtliche Bildergalerie ohne gleichen,

wie sie sich kaum mehr bei einem anderen Anlasse zusammen-

finden dürfte. Kunst und Kunstgewerbe ergänzen sich gegenseitig

in diesem merkwürdigen Zeitbilde, welches zugleich ein abgerundetes

und getreues Bild der „Empire-Kunst im Hause" bildet. Zwei

Jahre rastloser Arbeit und aufopfernder Bemühung seitens der

Musealkräfte und eines Komitees mit dem Oberstjägermeister

Grafen Abensperg-Traun an der Spitze haben die glänzende

Ausstellung zu stände gebracht, zu welcher fast alle Höfe, viele

Museen und Fürstlichkeiten in dankenswertester Weise beigetragen

haben. In erster Linie ist für uns hier die Bildniskunst des

Empire von Interesse, deren bestes und vornehmstes Können

die Ausstellung darbietet. Nicht blos um lokale Maler Wiens

handelt es sich, sondern um die bedeutungsvollsten Bildnismaler

des damaligen Europa. Da glänzt vor allem ein Dreigestirn

am künstlerischen Kongreßhimmel: Jsabey-Gerard-Lawrence. Das

Jsabeysche Kongreßbild ist durch den Godefroyscheu Stich all-

gemein bekannt geworden. Auf der Ausstellung findet sich das

Bild in der Sepia-Zeichnung des Meisters aus dem Besitze der

Königin von England. Man kennt die aus dem Anlaß sich er-

gebenden natürlichen Mängel des Bildes. Der große Miniaturist

hat hier alle Diplomatenköpfe gleichmäßig süßlich behandelt, einer

nur fesselt geistig, und dieser ist nicht Metternich, sondern Charles

Maurice Talleyrand-Perigord, Fürst von Benevent. Der Ver-

treter der besiegten Macht schlägt auf dem Bilde die Sieger —

Jsabey, man darf es nicht vergessen — war eben napoleonisch-

bourbonischer Hofmaler. Baron Gerard, der „Maler der Könige"

steuert drei Bildnis-Perlen bei. Vor allem das berühmte herr-

liche Porträt des Fürsten Talleyrand, von unübertrefflicher Fein-

heit in der Charakteristik; daun das Bildnis des Fürsten Karl

zu Schwarzenberg, Siegers von Leipzig, ein echtes Kongreßbild

und ein Familienporträt (Graf Moriz Fries mit Weib und

Kind). Sir Thomas Lawrence ist durch das interessante Sitz-

bild des „Kongreßkaisers" Franz (in österreichischer Marschalls-

uniform) und das bekannte, koloristisch so geistreich behandelte

Metternich-Bildnis (Königswarter Original) vertreten. Von

fremden Bildnismalern sind noch die Engländer Georges Dawe

und John Lucas, dann Prudhon, der „Correggio des Empire"

hervorzuheben. Madame Vigoe-Lebrun mir ihrem großen, idyllisch

ansprechenden Porträt der Zarin Elisabeth und der Halbsigur

der Gräfin Golowine darf allerdings nicht vergessen werden.

Von Dawe, welcher für den Winterpalast vierhundert russische

Heldenbildnisse gemalt hat, ist die kraftstrotzende Bildnisgestalt

des Zars Alexander l. in dunkler Uniform da, von Lucas das

charakteristische Porträt Wellingtons (in österreichischer Marschalls-

uniform) und von Prudhon das Bildnis der schönen Dorothea

von Kurland, eine Nichte Talleyrands. Und nun unsere Wiener:

Amerling, Dasfinger, Ender, Lampi, Füger, Neugebauer, Angelika

Kaufmann. Vor allem sind es die beiden erstgenannten, welche

den Vergleich mit den fremden Bildnismeistern wohl aushalten.

Findet man bei Jsabey, Gerard und Lawrence mehr Grazie,

mehr Geist in der Auffassung und ein größeres technisches Können,

so wird man dafür bei unseren Porträtmeistern mehr Natür-

lichkeit und Frische bewundern. Der größte Bildnismeister Eng-

lands jener Zeit, Lawrence, erscheint uns in seinem Kaiser Franz-

Bild nicht ohne Manier, Amerling dagegen, der in England sonst

so viel von Lawrence gelernt, ist mit seinem der Ausstellung zu

besonderer Zierde gereichenden Bildnisse des Kaisers (in der

Uniform seines preußischen Garde-Regimentes) viel wahrer und

schlichter. Selbst das Metternich-Bild (Toison-Ornat) Enders,

so schwach es in der Farbengebung sein mag, bietet neben Law-

rences Metternich-Bildnis sehr beachtenswerte Vorzüge in der

Charakteristik. Was das Miniaturbildnis anbelangt, so be-

stehen Daffinger und Füger neben Jsabey mit vollen Ehren.

Man betrachte nur beispielsweise Daffingers Fürstin Marie

Cohary, den Dichter Zacharias Werner und den Hosschauspieler Karl

Schwarz, drei köstliche Bildchen. Von Jsabey verdient besonders

das Mmiatur-Tableau von der Taufe des Königs von Rom,

welches in die Platte eines Prachttisches eingefaßt ist, Interesse.

Der Klassizist Füger beherrscht einen der Ausstellungssäle mit

seiner großen Allegorie auf den Frieden, als Porträtist ist er

mit dem Bilde der imposanten Gräfin Bellegarde vertreten.

Lampi hat den Kaiser Franz im Toison-Ornat, die schöne Fürstin

Pauline Liechtenstein, welche bei dem Brande während des

Schwarzenbergballes in Paris verunglückte, und den „österreichi-

schen Murat", Fürsten Liechtenstein, einer seiner Schüler die

liebenswürdige „Kongreß-Kaiserin" Marie Ludovica sehr schön

porträtiert. Ein Familienbild des Königs von Neapel ist von

Angelika Kaufmann, eines der Gräfin Desfours von Mgricola.

König Friedrich Wilhelm von Preußen ist nicht in Original-

porträt, sondern nur in einer Kopie des Krügerschen Brustbildes

vorhanden, der Maler des beleibten Königs von Württemberg

267

stellung. Sie bietet eine geschichtliche Bildergalerie ohne gleichen,

wie sie sich kaum mehr bei einem anderen Anlasse zusammen-

finden dürfte. Kunst und Kunstgewerbe ergänzen sich gegenseitig

in diesem merkwürdigen Zeitbilde, welches zugleich ein abgerundetes

und getreues Bild der „Empire-Kunst im Hause" bildet. Zwei

Jahre rastloser Arbeit und aufopfernder Bemühung seitens der

Musealkräfte und eines Komitees mit dem Oberstjägermeister

Grafen Abensperg-Traun an der Spitze haben die glänzende

Ausstellung zu stände gebracht, zu welcher fast alle Höfe, viele

Museen und Fürstlichkeiten in dankenswertester Weise beigetragen

haben. In erster Linie ist für uns hier die Bildniskunst des

Empire von Interesse, deren bestes und vornehmstes Können

die Ausstellung darbietet. Nicht blos um lokale Maler Wiens

handelt es sich, sondern um die bedeutungsvollsten Bildnismaler

des damaligen Europa. Da glänzt vor allem ein Dreigestirn

am künstlerischen Kongreßhimmel: Jsabey-Gerard-Lawrence. Das

Jsabeysche Kongreßbild ist durch den Godefroyscheu Stich all-

gemein bekannt geworden. Auf der Ausstellung findet sich das

Bild in der Sepia-Zeichnung des Meisters aus dem Besitze der

Königin von England. Man kennt die aus dem Anlaß sich er-

gebenden natürlichen Mängel des Bildes. Der große Miniaturist

hat hier alle Diplomatenköpfe gleichmäßig süßlich behandelt, einer

nur fesselt geistig, und dieser ist nicht Metternich, sondern Charles

Maurice Talleyrand-Perigord, Fürst von Benevent. Der Ver-

treter der besiegten Macht schlägt auf dem Bilde die Sieger —

Jsabey, man darf es nicht vergessen — war eben napoleonisch-

bourbonischer Hofmaler. Baron Gerard, der „Maler der Könige"

steuert drei Bildnis-Perlen bei. Vor allem das berühmte herr-

liche Porträt des Fürsten Talleyrand, von unübertrefflicher Fein-

heit in der Charakteristik; daun das Bildnis des Fürsten Karl

zu Schwarzenberg, Siegers von Leipzig, ein echtes Kongreßbild

und ein Familienporträt (Graf Moriz Fries mit Weib und

Kind). Sir Thomas Lawrence ist durch das interessante Sitz-

bild des „Kongreßkaisers" Franz (in österreichischer Marschalls-

uniform) und das bekannte, koloristisch so geistreich behandelte

Metternich-Bildnis (Königswarter Original) vertreten. Von

fremden Bildnismalern sind noch die Engländer Georges Dawe

und John Lucas, dann Prudhon, der „Correggio des Empire"

hervorzuheben. Madame Vigoe-Lebrun mir ihrem großen, idyllisch

ansprechenden Porträt der Zarin Elisabeth und der Halbsigur

der Gräfin Golowine darf allerdings nicht vergessen werden.

Von Dawe, welcher für den Winterpalast vierhundert russische

Heldenbildnisse gemalt hat, ist die kraftstrotzende Bildnisgestalt

des Zars Alexander l. in dunkler Uniform da, von Lucas das

charakteristische Porträt Wellingtons (in österreichischer Marschalls-

uniform) und von Prudhon das Bildnis der schönen Dorothea

von Kurland, eine Nichte Talleyrands. Und nun unsere Wiener:

Amerling, Dasfinger, Ender, Lampi, Füger, Neugebauer, Angelika

Kaufmann. Vor allem sind es die beiden erstgenannten, welche

den Vergleich mit den fremden Bildnismeistern wohl aushalten.

Findet man bei Jsabey, Gerard und Lawrence mehr Grazie,

mehr Geist in der Auffassung und ein größeres technisches Können,

so wird man dafür bei unseren Porträtmeistern mehr Natür-

lichkeit und Frische bewundern. Der größte Bildnismeister Eng-

lands jener Zeit, Lawrence, erscheint uns in seinem Kaiser Franz-

Bild nicht ohne Manier, Amerling dagegen, der in England sonst

so viel von Lawrence gelernt, ist mit seinem der Ausstellung zu

besonderer Zierde gereichenden Bildnisse des Kaisers (in der

Uniform seines preußischen Garde-Regimentes) viel wahrer und

schlichter. Selbst das Metternich-Bild (Toison-Ornat) Enders,

so schwach es in der Farbengebung sein mag, bietet neben Law-

rences Metternich-Bildnis sehr beachtenswerte Vorzüge in der

Charakteristik. Was das Miniaturbildnis anbelangt, so be-

stehen Daffinger und Füger neben Jsabey mit vollen Ehren.

Man betrachte nur beispielsweise Daffingers Fürstin Marie

Cohary, den Dichter Zacharias Werner und den Hosschauspieler Karl

Schwarz, drei köstliche Bildchen. Von Jsabey verdient besonders

das Mmiatur-Tableau von der Taufe des Königs von Rom,

welches in die Platte eines Prachttisches eingefaßt ist, Interesse.

Der Klassizist Füger beherrscht einen der Ausstellungssäle mit

seiner großen Allegorie auf den Frieden, als Porträtist ist er

mit dem Bilde der imposanten Gräfin Bellegarde vertreten.

Lampi hat den Kaiser Franz im Toison-Ornat, die schöne Fürstin

Pauline Liechtenstein, welche bei dem Brande während des

Schwarzenbergballes in Paris verunglückte, und den „österreichi-

schen Murat", Fürsten Liechtenstein, einer seiner Schüler die

liebenswürdige „Kongreß-Kaiserin" Marie Ludovica sehr schön

porträtiert. Ein Familienbild des Königs von Neapel ist von

Angelika Kaufmann, eines der Gräfin Desfours von Mgricola.

König Friedrich Wilhelm von Preußen ist nicht in Original-

porträt, sondern nur in einer Kopie des Krügerschen Brustbildes

vorhanden, der Maler des beleibten Königs von Württemberg