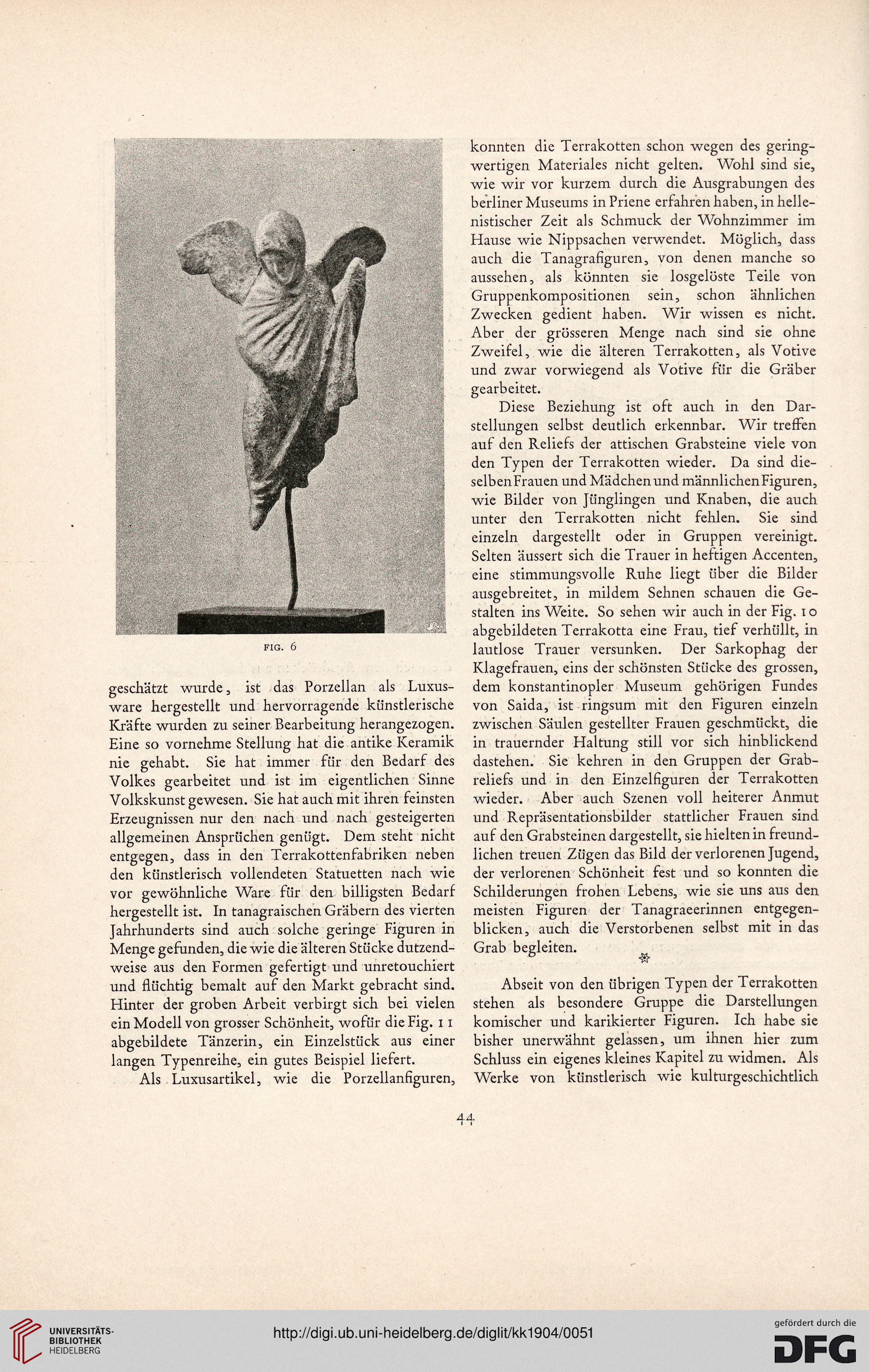

FIG. 6

geschätzt wurde, ist das Porzellan als Luxus-

ware hergestellt und hervorragende künstlerische

Kräfte wurden zu seiner Bearbeitung herangezogen.

Eine so vornehme Stellung hat die antike Keramik

nie gehabt. Sie hat immer für den Bedarf des

Volkes gearbeitet und ist im eigentlichen Sinne

Volkskunst gewesen. Sie hat auch mit ihren feinsten

Erzeugnissen nur den nach und nach gesteigerten

allgemeinen Ansprüchen genügt. Dem steht nicht

entgegen, dass in den Terrakottenfabriken neben

den künstlerisch vollendeten Statuetten nach wie

vor gewöhnliche Ware für den billigsten Bedarf

hergestellt ist. In tanagraischen Gräbern des vierten

Jahrhunderts sind auch solche geringe Figuren in

Menge gefunden, die wie die älteren Stücke dutzend-

weise aus den Formen gefertigt und unretouchiert

und flüchtig bemalt auf den Markt gebracht sind.

Hinter der groben Arbeit verbirgt sich bei vielen

ein Modell von grosser Schönheit, wofür die Fig. 11

abgebildete Tänzerin, ein Einzelstück aus einer

langen Typenreihe, ein gutes Beispiel liefert.

Als Luxusartikel, wie die Porzellanfiguren,

konnten die Terrakotten schon wegen des gering-

wertigen Materiales nicht gelten. Wohl sind sie,

wie wir vor kurzem durch die Ausgrabungen des

berliner Museums in Priene erfahren haben, in helle-

nistischer Zeit als Schmuck der Wohnzimmer im

Hause wie Nippsachen verwendet. Möglich, dass

auch die Tanagrafiguren, von denen manche so

aussehen, als könnten sie losgelöste Teile von

Gruppenkompositionen sein, schon ähnlichen

Zwecken gedient haben. Wir wissen es nicht.

Aber der grösseren Menge nach sind sie ohne

Zweifel, wie die älteren Terrakotten, als Votive

und zwar vorwiegend als Votive für die Gräber

gearbeitet.

Diese Beziehung ist oft auch in den Dar-

stellungen selbst deutlich erkennbar. Wir treffen

auf den Reliefs der attischen Grabsteine viele von

den Typen der Terrakotten wieder. Da sind die-

selben Frauen und Mädchen und männlichen Figuren,

wie Bilder von Jünglingen und Knaben, die auch

unter den Terrakotten nicht fehlen. Sie sind

einzeln dargestellt oder in Gruppen vereinigt.

Selten äussert sich die Trauer in heftigen Accenten,

eine stimmungsvolle Ruhe liegt über die Bilder

ausgebreitet, in mildem Sehnen schauen die Ge-

stalten ins Weite. So sehen wir auch in der Fig. i o

abgebildeten Terrakotta eine Frau, tief verhüllt, in

lautlose Trauer versunken. Der Sarkophag der

Klagefrauen, eins der schönsten Stücke des grossen,

dem konstantinopler Museum gehörigen Fundes

von Saida, ist ringsum mit den Figuren einzeln

zwischen Säulen gestellter Frauen geschmückt, die

in trauernder Haltung still vor sich hinblickend

dastehen. Sie kehren in den Gruppen der Grab-

reliefs und in den Einzelfiguren der Terrakotten

wieder. Aber auch Szenen voll heiterer Anmut

und Repräsentationsbilder stattlicher Frauen sind

auf den Grabsteinen dargestellt, sie hielten in freund-

lichen treuen Zügen das Bild der verlorenen Jugend,

der verlorenen Schönheit fest und so konnten die

Schilderungen frohen Lebens, wie sie uns aus den

meisten Figuren der Tanagraeerinnen entgegen-

blicken, auch die Verstorbenen selbst mit in das

Grab begleiten.

Abseit von den übrigen Typen der Terrakotten

stehen als besondere Gruppe die Darstellungen

komischer und karikierter Figuren. Ich habe sie

bisher unerwähnt gelassen, um ihnen hier zum

Schluss ein eigenes kleines Kapitel zu widmen. Als

Werke von künstlerisch wie kulturgeschichtlich

44

geschätzt wurde, ist das Porzellan als Luxus-

ware hergestellt und hervorragende künstlerische

Kräfte wurden zu seiner Bearbeitung herangezogen.

Eine so vornehme Stellung hat die antike Keramik

nie gehabt. Sie hat immer für den Bedarf des

Volkes gearbeitet und ist im eigentlichen Sinne

Volkskunst gewesen. Sie hat auch mit ihren feinsten

Erzeugnissen nur den nach und nach gesteigerten

allgemeinen Ansprüchen genügt. Dem steht nicht

entgegen, dass in den Terrakottenfabriken neben

den künstlerisch vollendeten Statuetten nach wie

vor gewöhnliche Ware für den billigsten Bedarf

hergestellt ist. In tanagraischen Gräbern des vierten

Jahrhunderts sind auch solche geringe Figuren in

Menge gefunden, die wie die älteren Stücke dutzend-

weise aus den Formen gefertigt und unretouchiert

und flüchtig bemalt auf den Markt gebracht sind.

Hinter der groben Arbeit verbirgt sich bei vielen

ein Modell von grosser Schönheit, wofür die Fig. 11

abgebildete Tänzerin, ein Einzelstück aus einer

langen Typenreihe, ein gutes Beispiel liefert.

Als Luxusartikel, wie die Porzellanfiguren,

konnten die Terrakotten schon wegen des gering-

wertigen Materiales nicht gelten. Wohl sind sie,

wie wir vor kurzem durch die Ausgrabungen des

berliner Museums in Priene erfahren haben, in helle-

nistischer Zeit als Schmuck der Wohnzimmer im

Hause wie Nippsachen verwendet. Möglich, dass

auch die Tanagrafiguren, von denen manche so

aussehen, als könnten sie losgelöste Teile von

Gruppenkompositionen sein, schon ähnlichen

Zwecken gedient haben. Wir wissen es nicht.

Aber der grösseren Menge nach sind sie ohne

Zweifel, wie die älteren Terrakotten, als Votive

und zwar vorwiegend als Votive für die Gräber

gearbeitet.

Diese Beziehung ist oft auch in den Dar-

stellungen selbst deutlich erkennbar. Wir treffen

auf den Reliefs der attischen Grabsteine viele von

den Typen der Terrakotten wieder. Da sind die-

selben Frauen und Mädchen und männlichen Figuren,

wie Bilder von Jünglingen und Knaben, die auch

unter den Terrakotten nicht fehlen. Sie sind

einzeln dargestellt oder in Gruppen vereinigt.

Selten äussert sich die Trauer in heftigen Accenten,

eine stimmungsvolle Ruhe liegt über die Bilder

ausgebreitet, in mildem Sehnen schauen die Ge-

stalten ins Weite. So sehen wir auch in der Fig. i o

abgebildeten Terrakotta eine Frau, tief verhüllt, in

lautlose Trauer versunken. Der Sarkophag der

Klagefrauen, eins der schönsten Stücke des grossen,

dem konstantinopler Museum gehörigen Fundes

von Saida, ist ringsum mit den Figuren einzeln

zwischen Säulen gestellter Frauen geschmückt, die

in trauernder Haltung still vor sich hinblickend

dastehen. Sie kehren in den Gruppen der Grab-

reliefs und in den Einzelfiguren der Terrakotten

wieder. Aber auch Szenen voll heiterer Anmut

und Repräsentationsbilder stattlicher Frauen sind

auf den Grabsteinen dargestellt, sie hielten in freund-

lichen treuen Zügen das Bild der verlorenen Jugend,

der verlorenen Schönheit fest und so konnten die

Schilderungen frohen Lebens, wie sie uns aus den

meisten Figuren der Tanagraeerinnen entgegen-

blicken, auch die Verstorbenen selbst mit in das

Grab begleiten.

Abseit von den übrigen Typen der Terrakotten

stehen als besondere Gruppe die Darstellungen

komischer und karikierter Figuren. Ich habe sie

bisher unerwähnt gelassen, um ihnen hier zum

Schluss ein eigenes kleines Kapitel zu widmen. Als

Werke von künstlerisch wie kulturgeschichtlich

44