Che". auf,

chtes ein

' so hab

Kenner

Kl

»^arbeitet

^h

all^^

1 der Patt* "'■

Arbeitsmethode. Ict:

gesehen, von dene^:

>*' dle «ddieBii'.

ttd£tH*

i hrax in München,

um 300" bezeichnV

ichlecht:

nehr als

t

:niri

20 mm ttj

in dünngefli

rscheint der

Die genaue Unteist

avierung"mitekmf

eingehauen ist, w

r rechten Schmink

ennt. Gelegentlichje;

jnze besonders lau

lel eine Gravur me

ke Schule zeigt Dil

Jravur, derPiinzekl

ar ist ebenfalls nicht.

Meißel roh gebet-

ist ganz

Alle mir

. der HaarbehandlM?.:

mgangen, die wollt

sant sind die Lö*

Auge, das ebenso *■

,1er ist, keine **#

,r auffälligen W

war. Vondengej

mf dem rechten ^ -

; roh mit einem*

ist, einer flj£

.raucheebte^

,ber glei*^1

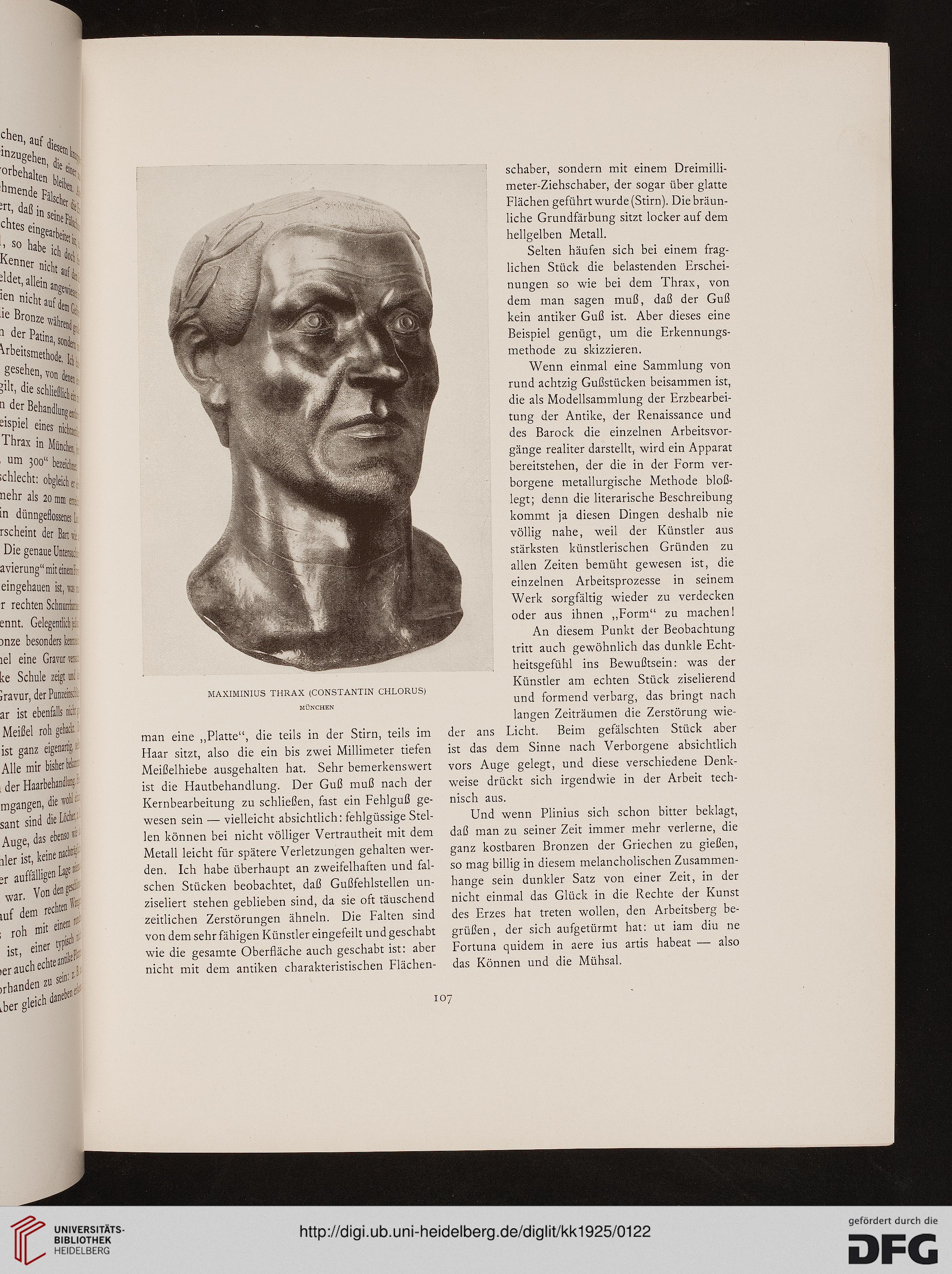

MAXIMINIUS THRAX (CONSTANTIN CHLORUS)

MÜNCHEN

man eine „Platte", die teils in der Stirn, teils im

Haar sitzt, also die ein bis zwei Millimeter tiefen

Meißelhiebe ausgehalten hat. Sehr bemerkenswert

ist die Hautbehandlung. Der Guß muß nach der

Kernbearbeitung zu schließen, fast ein Fehlguß ge-

wesen sein — vielleicht absichtlich: fehlgüssige Stel-

len können bei nicht völliger Vertrautheit mit dem

Metall leicht für spätere Verletzungen gehalten wer-

den. Ich habe überhaupt an zweifelhaften und fal-

schen Stücken beobachtet, daß Gußfehlstellen un-

ziseliert stehen geblieben sind, da sie oft täuschend

zeitlichen Zerstörungen ähneln. Die Falten sind

von dem sehr fähigen Künstler eingefeilt und geschabt

wie die gesamte Oberfläche auch geschabt ist: aber

nicht mit dem antiken charakteristischen Flächen-

schaber, sondern mit einem Dreimilli-

meter-Ziehschaber, der sogar über glatte

Flächen geführt wurde (Stirn). Die bräun-

liche Grundfärbung sitzt locker auf dem

hellgelben Metall.

Selten häufen sich bei einem frag-

lichen Stück die belastenden Erschei-

nungen so wie bei dem Thrax, von

dem man sagen muß, daß der Guß

kein antiker Guß ist. Aber dieses eine

Beispiel genügt, um die Erkennungs-

methode zu skizzieren.

Wenn einmal eine Sammlung von

rund achtzig Gußstücken beisammen ist,

die als Modellsammlung der Erzbearbei-

tung der Antike, der Renaissance und

des Barock die einzelnen Arbeitsvor-

gänge realiter darstellt, wird ein Apparat

bereitstehen, der die in der Form ver-

borgene metallurgische Methode bloß-

legt; denn die literarische Beschreibung

kommt ja diesen Dingen deshalb nie

völlig nahe, weil der Künstler aus

stärksten künstlerischen Gründen zu

allen Zeiten bemüht gewesen ist, die

einzelnen Arbeitsprozesse in seinem

Werk sorgfältig wieder zu verdecken

oder aus ihnen „Form" zu machen!

An diesem Punkt der Beobachtung

tritt auch gewöhnlich das dunkle Echt-

heitsgefühl ins Bewußtsein: was der

Künstler am echten Stück ziselierend

und formend verbarg, das bringt nach

langen Zeiträumen die Zerstörung wie-

der ans Licht. Beim gefälschten Stück aber

ist das dem Sinne nach Verborgene absichtlich

vors Auge gelegt, und diese verschiedene Denk-

weise drückt sich irgendwie in der Arbeit tech-

nisch aus.

Und wenn Plinius sich schon bitter beklagt,

daß man zu seiner Zeit immer mehr verlerne, die

ganz kostbaren Bronzen der Griechen zu gießen,

so mag billig in diesem melancholischen Zusammen-

hange sein dunkler Satz von einer Zeit, in der

nicht einmal das Glück in die Rechte der Kunst

des Erzes hat treten wollen, den Arbeitsberg be-

grüßen, der sich aufgetürmt hat: ut iam diu ne

Fortuna quidem in aere ius artis habeat — also

das Können und die Mühsal.

107

chtes ein

' so hab

Kenner

Kl

»^arbeitet

^h

all^^

1 der Patt* "'■

Arbeitsmethode. Ict:

gesehen, von dene^:

>*' dle «ddieBii'.

ttd£tH*

i hrax in München,

um 300" bezeichnV

ichlecht:

nehr als

t

:niri

20 mm ttj

in dünngefli

rscheint der

Die genaue Unteist

avierung"mitekmf

eingehauen ist, w

r rechten Schmink

ennt. Gelegentlichje;

jnze besonders lau

lel eine Gravur me

ke Schule zeigt Dil

Jravur, derPiinzekl

ar ist ebenfalls nicht.

Meißel roh gebet-

ist ganz

Alle mir

. der HaarbehandlM?.:

mgangen, die wollt

sant sind die Lö*

Auge, das ebenso *■

,1er ist, keine **#

,r auffälligen W

war. Vondengej

mf dem rechten ^ -

; roh mit einem*

ist, einer flj£

.raucheebte^

,ber glei*^1

MAXIMINIUS THRAX (CONSTANTIN CHLORUS)

MÜNCHEN

man eine „Platte", die teils in der Stirn, teils im

Haar sitzt, also die ein bis zwei Millimeter tiefen

Meißelhiebe ausgehalten hat. Sehr bemerkenswert

ist die Hautbehandlung. Der Guß muß nach der

Kernbearbeitung zu schließen, fast ein Fehlguß ge-

wesen sein — vielleicht absichtlich: fehlgüssige Stel-

len können bei nicht völliger Vertrautheit mit dem

Metall leicht für spätere Verletzungen gehalten wer-

den. Ich habe überhaupt an zweifelhaften und fal-

schen Stücken beobachtet, daß Gußfehlstellen un-

ziseliert stehen geblieben sind, da sie oft täuschend

zeitlichen Zerstörungen ähneln. Die Falten sind

von dem sehr fähigen Künstler eingefeilt und geschabt

wie die gesamte Oberfläche auch geschabt ist: aber

nicht mit dem antiken charakteristischen Flächen-

schaber, sondern mit einem Dreimilli-

meter-Ziehschaber, der sogar über glatte

Flächen geführt wurde (Stirn). Die bräun-

liche Grundfärbung sitzt locker auf dem

hellgelben Metall.

Selten häufen sich bei einem frag-

lichen Stück die belastenden Erschei-

nungen so wie bei dem Thrax, von

dem man sagen muß, daß der Guß

kein antiker Guß ist. Aber dieses eine

Beispiel genügt, um die Erkennungs-

methode zu skizzieren.

Wenn einmal eine Sammlung von

rund achtzig Gußstücken beisammen ist,

die als Modellsammlung der Erzbearbei-

tung der Antike, der Renaissance und

des Barock die einzelnen Arbeitsvor-

gänge realiter darstellt, wird ein Apparat

bereitstehen, der die in der Form ver-

borgene metallurgische Methode bloß-

legt; denn die literarische Beschreibung

kommt ja diesen Dingen deshalb nie

völlig nahe, weil der Künstler aus

stärksten künstlerischen Gründen zu

allen Zeiten bemüht gewesen ist, die

einzelnen Arbeitsprozesse in seinem

Werk sorgfältig wieder zu verdecken

oder aus ihnen „Form" zu machen!

An diesem Punkt der Beobachtung

tritt auch gewöhnlich das dunkle Echt-

heitsgefühl ins Bewußtsein: was der

Künstler am echten Stück ziselierend

und formend verbarg, das bringt nach

langen Zeiträumen die Zerstörung wie-

der ans Licht. Beim gefälschten Stück aber

ist das dem Sinne nach Verborgene absichtlich

vors Auge gelegt, und diese verschiedene Denk-

weise drückt sich irgendwie in der Arbeit tech-

nisch aus.

Und wenn Plinius sich schon bitter beklagt,

daß man zu seiner Zeit immer mehr verlerne, die

ganz kostbaren Bronzen der Griechen zu gießen,

so mag billig in diesem melancholischen Zusammen-

hange sein dunkler Satz von einer Zeit, in der

nicht einmal das Glück in die Rechte der Kunst

des Erzes hat treten wollen, den Arbeitsberg be-

grüßen, der sich aufgetürmt hat: ut iam diu ne

Fortuna quidem in aere ius artis habeat — also

das Können und die Mühsal.

107