liehe Stücke auf den kleinen, profilierten Holz-

sockeln signiert sind. Die Stücke tragen in

einer Ecke das reliefierte, gegossene Zeichen:

H = JH (ligiert), ferner die Affenserie die

Nummer 1—2 — 3 abwechselnd; sowie den

zoologischen Namen einer jeden Unterart.

J. H. bedeutet natürlich Johann Hilpert.

Bezeichnenderweise bleibt aber auch hier der

zweite Vornamen weg, so daß wir keinen

Anhaltspunkt haben, wer von den zwei Brüdern

sie eigentlich geschaffen hat. Vielleicht wollte

man das auch nicht wissen lassen, sondern

damit nur die Herkunft aus der Werkstatt

dokumentieren. Die Zahlen fassen die Affen-

serie zu drei Gruppen zu je 6 Stück zusammen,

die dem Verkauf angepaßt sein dürften.

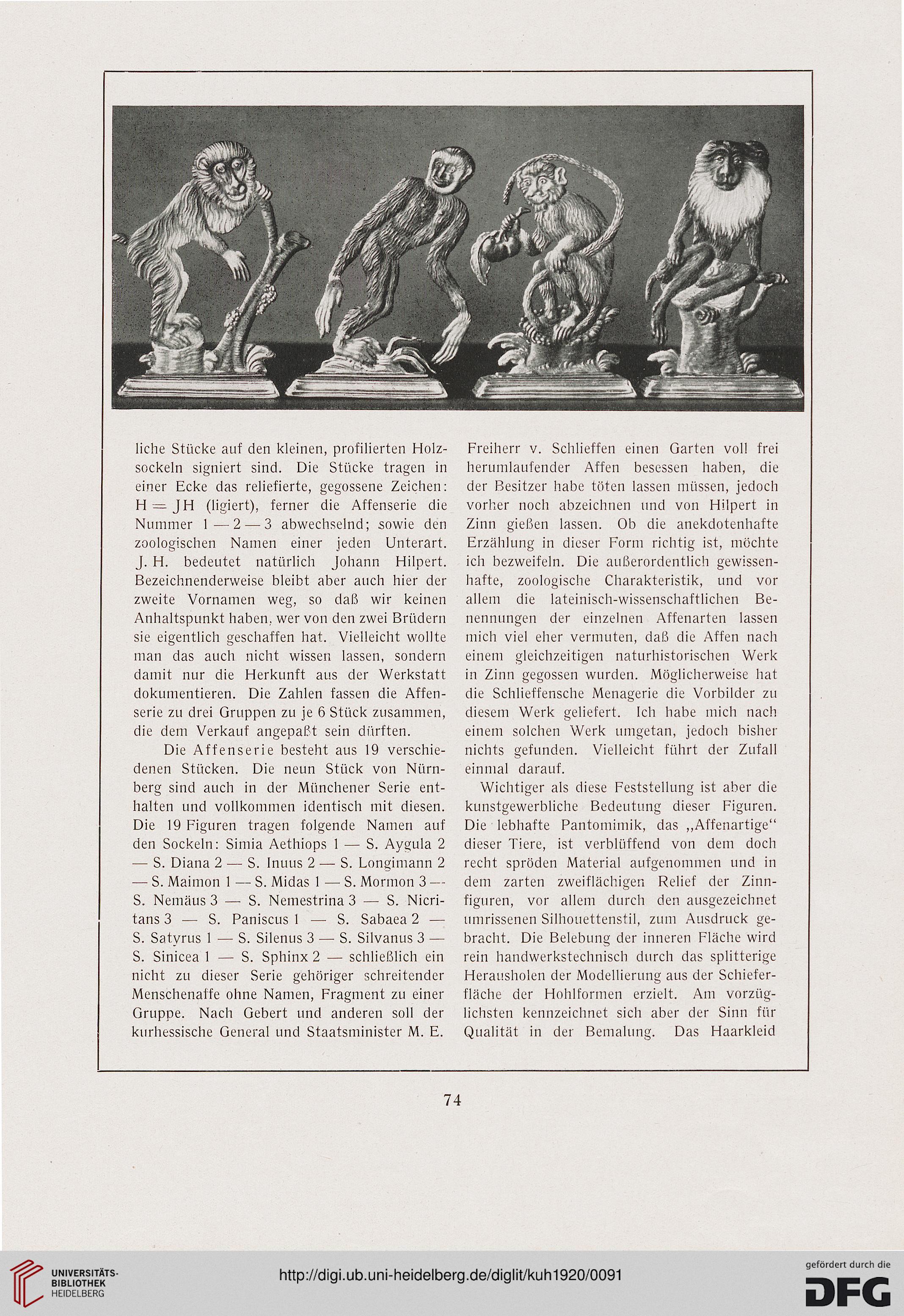

Die Affenserie besteht aus 19 verschie-

denen Stücken. Die neun Stück von Nürn-

berg sind auch in der Münchener Serie ent-

halten und vollkommen identisch mit diesen.

Die 19 Figuren tragen folgende Namen auf

den Sockeln: Shnia Aethiops 1 — S. Aygula 2

— S. Diana 2 — S. Inuus 2 — S. Longimann 2

— S. Maimon 1 — S. Midas 1 — S. Mormon 3 —

S. Nemäus 3 — S. Nemestrina 3 — S. Nicri-

tans 3 — S. Paniscus 1 — S. Sabaea 2 —

S. Satyrus 1 — S. Silenus 3 — S. Silvanus 3 —

S. Sinicea 1 — S. Sphinx 2 — schließlich ein

nicht zu dieser Serie gehöriger schreitender

Menschenaffe ohne Namen, Fragment zu einer

Gruppe. Nach Gebert und anderen soll der

kurhessische General und Staatsminister M. E.

Freiherr v. Schlieffen einen Garten voll frei

herumlaufender Affen besessen haben, die

der Besitzer habe töten lassen müssen, jedoch

vorher noch abzeichnen und von Hilpert in

Zinn gießen lassen. Ob die anekdotenhafte

Erzählung in dieser Form richtig ist, möchte

ich bezweifeln. Die außerordentlich gewissen-

hafte, zoologische Charakteristik, und vor

allem die lateinisch-wissenschaftlichen Be-

nennungen der einzelnen Affenarten lassen

mich viel eher vermuten, daß die Affen nach

einem gleichzeitigen naturhistorischen Werk

in Zinn gegossen wurden. Möglicherweise hat

die Schlieffensche Menagerie die Vorbilder zu

diesem Werk geliefert. Ich habe mich nach

einem solchen Werk umgetan, jedoch bisher

nichts gefunden. Vielleicht führt der Zufall

einmal darauf.

Wichtiger als diese Feststellung ist aber die

kunstgewerbliche Bedeutung dieser Figuren.

Die lebhafte Pantomimik, das „Affenartige"

dieser Tiere, ist verblüffend von dem doch

recht spröden Material aufgenommen und in

dem zarten zweiflächigen Relief der Zinn-

figuren, vor allem durch den ausgezeichnet

umrissenen Silhouettenstil, zum Ausdruck ge-

bracht. Die Belebung der inneren Fläche wird

rein handwerkstechnisch durch das splitterige

Herausholen der Modellierung aus der Schiefer-

fläche der Hohlformen erzielt. Am vorzüg-

lichsten kennzeichnet sich aber der Sinn für

Qualität in der Bemalung. Das Haarkleid

74

sockeln signiert sind. Die Stücke tragen in

einer Ecke das reliefierte, gegossene Zeichen:

H = JH (ligiert), ferner die Affenserie die

Nummer 1—2 — 3 abwechselnd; sowie den

zoologischen Namen einer jeden Unterart.

J. H. bedeutet natürlich Johann Hilpert.

Bezeichnenderweise bleibt aber auch hier der

zweite Vornamen weg, so daß wir keinen

Anhaltspunkt haben, wer von den zwei Brüdern

sie eigentlich geschaffen hat. Vielleicht wollte

man das auch nicht wissen lassen, sondern

damit nur die Herkunft aus der Werkstatt

dokumentieren. Die Zahlen fassen die Affen-

serie zu drei Gruppen zu je 6 Stück zusammen,

die dem Verkauf angepaßt sein dürften.

Die Affenserie besteht aus 19 verschie-

denen Stücken. Die neun Stück von Nürn-

berg sind auch in der Münchener Serie ent-

halten und vollkommen identisch mit diesen.

Die 19 Figuren tragen folgende Namen auf

den Sockeln: Shnia Aethiops 1 — S. Aygula 2

— S. Diana 2 — S. Inuus 2 — S. Longimann 2

— S. Maimon 1 — S. Midas 1 — S. Mormon 3 —

S. Nemäus 3 — S. Nemestrina 3 — S. Nicri-

tans 3 — S. Paniscus 1 — S. Sabaea 2 —

S. Satyrus 1 — S. Silenus 3 — S. Silvanus 3 —

S. Sinicea 1 — S. Sphinx 2 — schließlich ein

nicht zu dieser Serie gehöriger schreitender

Menschenaffe ohne Namen, Fragment zu einer

Gruppe. Nach Gebert und anderen soll der

kurhessische General und Staatsminister M. E.

Freiherr v. Schlieffen einen Garten voll frei

herumlaufender Affen besessen haben, die

der Besitzer habe töten lassen müssen, jedoch

vorher noch abzeichnen und von Hilpert in

Zinn gießen lassen. Ob die anekdotenhafte

Erzählung in dieser Form richtig ist, möchte

ich bezweifeln. Die außerordentlich gewissen-

hafte, zoologische Charakteristik, und vor

allem die lateinisch-wissenschaftlichen Be-

nennungen der einzelnen Affenarten lassen

mich viel eher vermuten, daß die Affen nach

einem gleichzeitigen naturhistorischen Werk

in Zinn gegossen wurden. Möglicherweise hat

die Schlieffensche Menagerie die Vorbilder zu

diesem Werk geliefert. Ich habe mich nach

einem solchen Werk umgetan, jedoch bisher

nichts gefunden. Vielleicht führt der Zufall

einmal darauf.

Wichtiger als diese Feststellung ist aber die

kunstgewerbliche Bedeutung dieser Figuren.

Die lebhafte Pantomimik, das „Affenartige"

dieser Tiere, ist verblüffend von dem doch

recht spröden Material aufgenommen und in

dem zarten zweiflächigen Relief der Zinn-

figuren, vor allem durch den ausgezeichnet

umrissenen Silhouettenstil, zum Ausdruck ge-

bracht. Die Belebung der inneren Fläche wird

rein handwerkstechnisch durch das splitterige

Herausholen der Modellierung aus der Schiefer-

fläche der Hohlformen erzielt. Am vorzüg-

lichsten kennzeichnet sich aber der Sinn für

Qualität in der Bemalung. Das Haarkleid

74