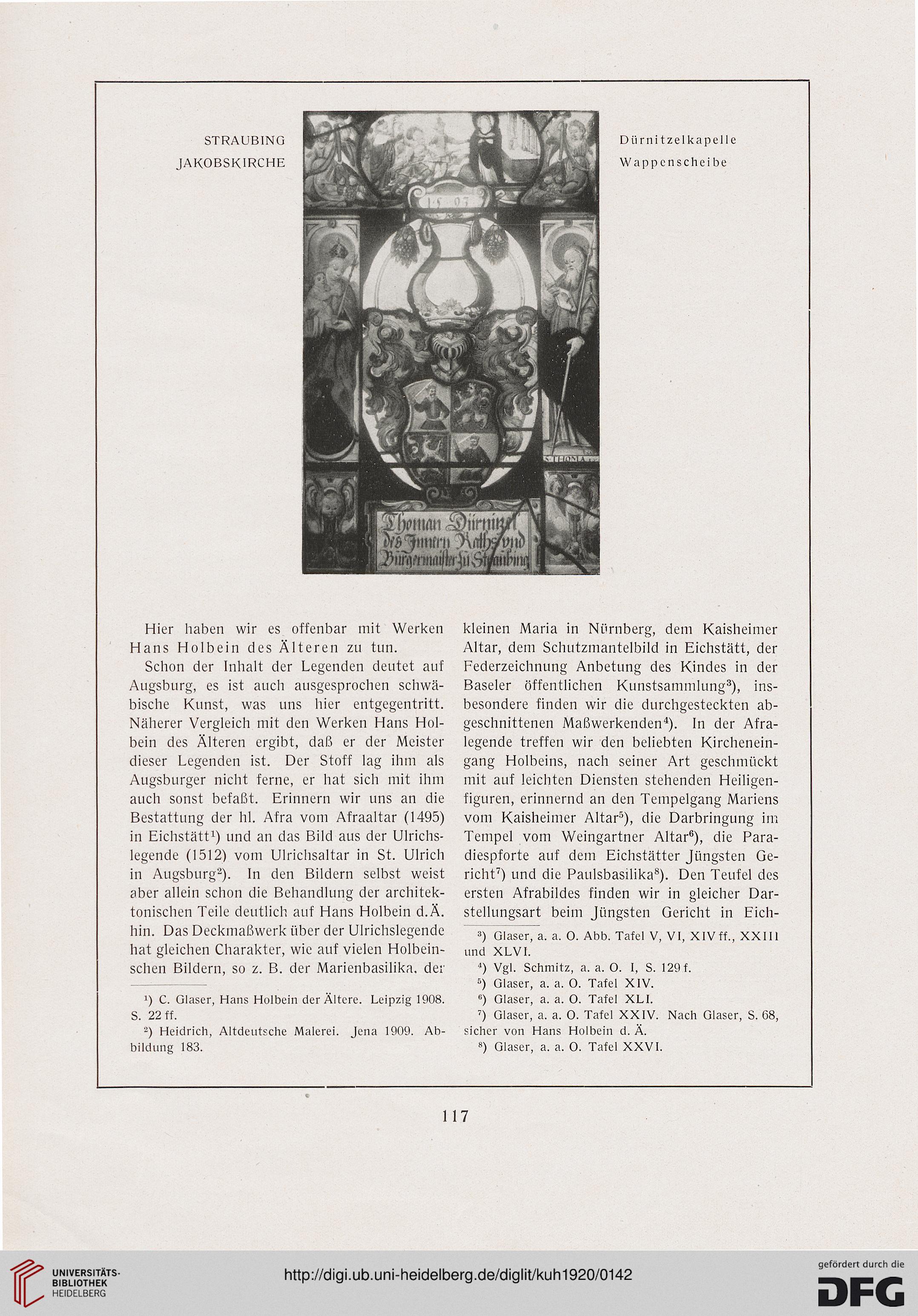

STRAUBING

JAKOBSKIRCHE

Diirnitzelkapelle

Wappenscheibe

Hier haben wir es offenbar mit Werken

Hans Holbein des Älteren zu tun.

Schon der Inhalt der Legenden deutet auf

Augsburg, es ist auch ausgesprochen schwä-

bische Kunst, was uns hier entgegentritt.

Näherer Vergleich mit den Werken Hans Hol-

bein des Älteren ergibt, daß er der Meister

dieser Legenden ist. Der Stoff lag ihm als

Augsburger nicht ferne, er hat sich mit ihm

auch sonst befaßt. Erinnern wir uns an die

Bestattung der hl. Afra vom Afraaltar (1495)

in Eichstätt1) und an das Bild aus der Ulrichs-

legende (1512) vom Ulrichsaltar in St. Ulrich

in Augsburg2). In den Bildern selbst weist

aber allein schon die Behandlung der architek-

tonischen Teile deutlich auf Hans Holbein d.Ä.

hin. Das Deckmaßwerk über der Ulrichslegende

hat gleichen Charakter, wie auf vielen Holbein-

schen Bildern, so z. B. der Marienbasilika, der

*) C. Glaser, Hans Holbein der Ältere. Leipzig 1908.

S. 22 ff.

2) Heidrich, Altdeutsche Malerei. Jena 1909. Ab-

bildung 183.

kleinen Maria in Nürnberg, dem Kaisheimer

Altar, dem Schutzmantelbild in Eichstätt, der

Federzeichnung Anbetung des Kindes in der

Baseler öffentlichen Kunstsammlung3), ins-

besondere finden wir die durchgesteckten ab-

geschnittenen Maßwerkenden4). In der Afra-

legende treffen wir den beliebten Kirchenein-

gang Holbeins, nach seiner Art geschmückt

mit auf leichten Diensten stehenden Heiligen-

figuren, erinnernd an den Tempelgang Mariens

vom Kaisheimer Altar5), die Darbringung im

Tempel vom Weingartner Altar6), die Para-

diespforte auf dem Eichstätter Jüngsten Ge-

richt7) und die Paulsbasilika8). Den Teufel des

ersten Afrabildes finden wir in gleicher Dar-

stellungsart beim Jüngsten Gericht in Eich-

3) Glaser, a. a. O. Abb. Tafel V, VI, XIVff., XXIII

und XLVI.

J) Vgl. Schmitz, a. a. O. I, S. 129 f.

5) Glaser, a. a. O. Tafel XIV.

6) Glaser, a. a. O. Tafel XLI.

7) Glaser, a. a. O. Tafel XXIV. Nach Glaser, S. 68,

picher von Hans Holbein d. Ä.

8) Glaser, a. a. O. Tafel XXVI.

117

JAKOBSKIRCHE

Diirnitzelkapelle

Wappenscheibe

Hier haben wir es offenbar mit Werken

Hans Holbein des Älteren zu tun.

Schon der Inhalt der Legenden deutet auf

Augsburg, es ist auch ausgesprochen schwä-

bische Kunst, was uns hier entgegentritt.

Näherer Vergleich mit den Werken Hans Hol-

bein des Älteren ergibt, daß er der Meister

dieser Legenden ist. Der Stoff lag ihm als

Augsburger nicht ferne, er hat sich mit ihm

auch sonst befaßt. Erinnern wir uns an die

Bestattung der hl. Afra vom Afraaltar (1495)

in Eichstätt1) und an das Bild aus der Ulrichs-

legende (1512) vom Ulrichsaltar in St. Ulrich

in Augsburg2). In den Bildern selbst weist

aber allein schon die Behandlung der architek-

tonischen Teile deutlich auf Hans Holbein d.Ä.

hin. Das Deckmaßwerk über der Ulrichslegende

hat gleichen Charakter, wie auf vielen Holbein-

schen Bildern, so z. B. der Marienbasilika, der

*) C. Glaser, Hans Holbein der Ältere. Leipzig 1908.

S. 22 ff.

2) Heidrich, Altdeutsche Malerei. Jena 1909. Ab-

bildung 183.

kleinen Maria in Nürnberg, dem Kaisheimer

Altar, dem Schutzmantelbild in Eichstätt, der

Federzeichnung Anbetung des Kindes in der

Baseler öffentlichen Kunstsammlung3), ins-

besondere finden wir die durchgesteckten ab-

geschnittenen Maßwerkenden4). In der Afra-

legende treffen wir den beliebten Kirchenein-

gang Holbeins, nach seiner Art geschmückt

mit auf leichten Diensten stehenden Heiligen-

figuren, erinnernd an den Tempelgang Mariens

vom Kaisheimer Altar5), die Darbringung im

Tempel vom Weingartner Altar6), die Para-

diespforte auf dem Eichstätter Jüngsten Ge-

richt7) und die Paulsbasilika8). Den Teufel des

ersten Afrabildes finden wir in gleicher Dar-

stellungsart beim Jüngsten Gericht in Eich-

3) Glaser, a. a. O. Abb. Tafel V, VI, XIVff., XXIII

und XLVI.

J) Vgl. Schmitz, a. a. O. I, S. 129 f.

5) Glaser, a. a. O. Tafel XIV.

6) Glaser, a. a. O. Tafel XLI.

7) Glaser, a. a. O. Tafel XXIV. Nach Glaser, S. 68,

picher von Hans Holbein d. Ä.

8) Glaser, a. a. O. Tafel XXVI.

117