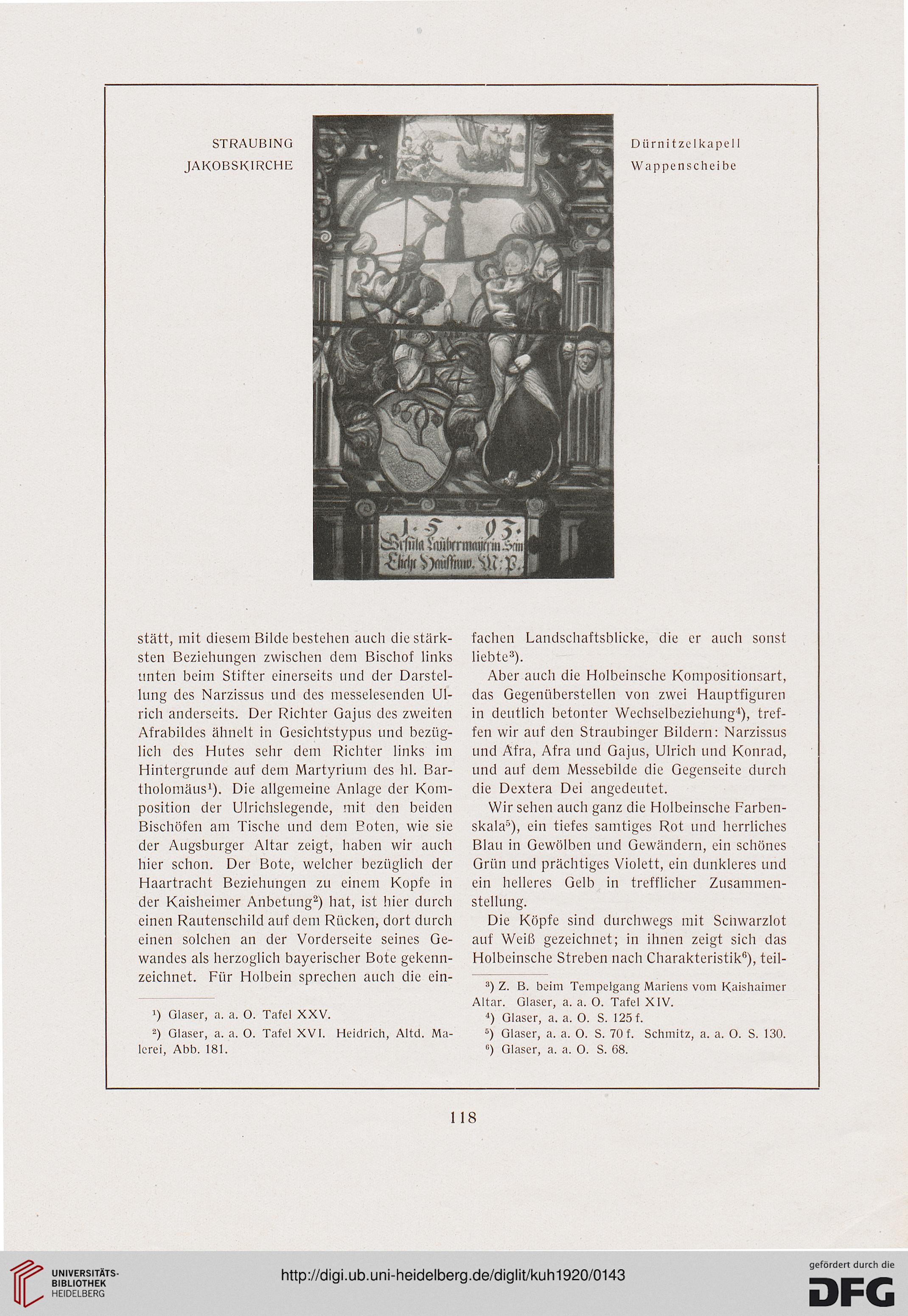

STRAUBING

JAKOBSKIRCHE

Diirnitzclkapell

Wappenscheibe

statt, mit diesem Bilde bestehen auch die stärk-

sten Beziehungen zwischen dem Bischof links

unten beim Stifter einerseits und der Darstel-

lung des Narzissus und des messelesenden Ul-

rich anderseits. Der Richter Gajus des zweiten

Afrabildes ähnelt in Gesichtstypus und bezüg-

lich des Hutes sehr dem Richter links im

Hintergrunde auf dem Martyrium des hl. Bar-

tholomäus1). Die allgemeine Anlage der Kom-

position der Ulrichslegende, mit den beiden

Bischöfen am Tische und dem Boten, wie sie

der Augsburger Altar zeigt, haben wir auch

hier schon. Der Bote, welcher bezüglich der

Haartracht Beziehungen zu einem Kopfe in

der Kaisheimer Anbetung2) hat, ist hier durch

einen Rautenschild auf dem Rücken, dort durch

einen solchen an der Vorderseite seines Ge-

wandes als herzoglich bayerischer Bote gekenn-

zeichnet. Für Holbein sprechen auch die ein-

') Glaser, a. a. O. Tafel XXV.

2) Glaser, a. a. O. Tafel XVI. Heidrich, Altd. Ma-

lerei, Abb. 181.

fachen Landschaftsblicke, die er auch sonst

liebte3).

Aber auch die Holbeinsche Kompositionsart,

das Gegenüberstellen von zwei Hauptfiguren

in deutlich betonter Wechselbeziehung4), tref-

fen wir auf den Straubinger Bildern: Narzissus

und Afra, Afra und Gajus, Ulrich und Konrad,

und auf dem Messebilde die Gegenseite durch

die Dextera Dei angedeutet.

Wir sehen auch ganz die Holbeinsche Farben-

skala5), ein tiefes samtiges Rot und herrliches

Blau in Gewölben und Gewändern, ein schönes

Grün und prächtiges Violett, ein dunkleres und

ein helleres Gelb in trefflicher Zusammen-

stellung.

Die Köpfe sind durchwegs mit Schwarzlot

auf Weiß gezeichnet; in ihnen zeigt sich das

Holbeinsche Streben nach Charakteristik6), teil-

3) Z. B. beim Tempelgang Mariens vom Kaishaimer

Altar. Glaser, a. a. O. Tafel XIV.

4) Glaser, a. a. O. S. 125 f.

5) Glaser, a. a. O. S. 70 f. Schmitz, a. a. O. S. 130.

°) Glaser, a. a. 0. S. 68.

118

JAKOBSKIRCHE

Diirnitzclkapell

Wappenscheibe

statt, mit diesem Bilde bestehen auch die stärk-

sten Beziehungen zwischen dem Bischof links

unten beim Stifter einerseits und der Darstel-

lung des Narzissus und des messelesenden Ul-

rich anderseits. Der Richter Gajus des zweiten

Afrabildes ähnelt in Gesichtstypus und bezüg-

lich des Hutes sehr dem Richter links im

Hintergrunde auf dem Martyrium des hl. Bar-

tholomäus1). Die allgemeine Anlage der Kom-

position der Ulrichslegende, mit den beiden

Bischöfen am Tische und dem Boten, wie sie

der Augsburger Altar zeigt, haben wir auch

hier schon. Der Bote, welcher bezüglich der

Haartracht Beziehungen zu einem Kopfe in

der Kaisheimer Anbetung2) hat, ist hier durch

einen Rautenschild auf dem Rücken, dort durch

einen solchen an der Vorderseite seines Ge-

wandes als herzoglich bayerischer Bote gekenn-

zeichnet. Für Holbein sprechen auch die ein-

') Glaser, a. a. O. Tafel XXV.

2) Glaser, a. a. O. Tafel XVI. Heidrich, Altd. Ma-

lerei, Abb. 181.

fachen Landschaftsblicke, die er auch sonst

liebte3).

Aber auch die Holbeinsche Kompositionsart,

das Gegenüberstellen von zwei Hauptfiguren

in deutlich betonter Wechselbeziehung4), tref-

fen wir auf den Straubinger Bildern: Narzissus

und Afra, Afra und Gajus, Ulrich und Konrad,

und auf dem Messebilde die Gegenseite durch

die Dextera Dei angedeutet.

Wir sehen auch ganz die Holbeinsche Farben-

skala5), ein tiefes samtiges Rot und herrliches

Blau in Gewölben und Gewändern, ein schönes

Grün und prächtiges Violett, ein dunkleres und

ein helleres Gelb in trefflicher Zusammen-

stellung.

Die Köpfe sind durchwegs mit Schwarzlot

auf Weiß gezeichnet; in ihnen zeigt sich das

Holbeinsche Streben nach Charakteristik6), teil-

3) Z. B. beim Tempelgang Mariens vom Kaishaimer

Altar. Glaser, a. a. O. Tafel XIV.

4) Glaser, a. a. O. S. 125 f.

5) Glaser, a. a. O. S. 70 f. Schmitz, a. a. O. S. 130.

°) Glaser, a. a. 0. S. 68.

118