hat er verwendung gefunden; dein Lvangelisten Iohannes

hat die bildende Uunst den A. als Symbol göttlicher Be-

geisternng zugeteilt.

Als Feldzeichen kommt der 2l. zuerst bei den Persern vor.

Bei den Römern wurde er durch Marius zum Feld-

zeichen der Legion erhoben. Anfangs von kolz, dann von

Silber und Gold, schwcbte er auf einer hohen Stange, oft

mit Blitzstrahlen nnd Donnerkeilen in den Fängen. An der

Vuerstange, auf welcher er saß, befand stch spätcr oft ein

wallendes Tuch (vexillium) mit der Bezeichnung der Legion;

die Längsstange wurde auch vielfach mit Rränzen, Schildern,

Raiserbildern geschmückt lFig. ;—3). Als Sinnbild des

Staates erscheint er auf römischen Miinzcn, den Lfelmen und

Zeptern der Aaiser. Unter Napoleon I. (seit ;80-l) und

Napoleon III. dicnte er als Symbol des französischen Aaiser-

tums, nach dem Sturze derselben und später von der Republik

wurde er beseitigt.

kseraldisches.) T>a man dem A. im Nlittelalter eine

Reihe vorzüglicher Ligenschaften: verjüngungskraft, Freigcbig-

keit, Nlut, nachrühmte, so wurde cr von Fürsten und Landes-

herren zum Ivappen gewählt, so von den Aaiscrn, dcn k)er>

zögen von Bayern, Böhmen, Schlesien und Bsterreich, dcn

Aönigen von Polen, den Nlarkgrafen von Brandenburg.

Nach Linführung der Ivappenbriefe wnrde der dl. zum ver-

breitetsten Ivappenbild. Der A. dcr neueren keraldik hat

gewöhnlich einen einzigen zur Rechten gckehrten Aopf mit

ausgeschlagener Zunge, liegt an f dem Rückon mit vorwärts

gekehrtem Bauch, ausgebreiteten Flügeln, gesxreizten Füßen

und Alauen und sogen. krausem Schwanz. Der in manchen

IVappen crscheinende gestümmelte A. ;bei den Franzosen

ulLriou) ist der untern Teile der Beine uud des Schnabels

beraubt.

Der deutsche Reichsavler war ursprünglich einköpfig und

soll von Aarl d. Gr. nach seiner Arönung zu Rom zum Symbol

seines Reiches erhoben worden sein; nachweisen läßt er stch

auf der Reichsfahne bereits unter Gtto II. Der Doppeladler,

mit dem einen Aopf und kjals rechts, mit dcm andern links

gewendet, findet sich zuerst 132s auf einer unter Ludwig dem

Bayern geschlagenon Reichsmünze. Doch führte dcr Aaiser

nur einen einfachen A., schwarz in Gold; auch das Siegel

dor Goldencn Bullo von ;256 trägt einen einfachen A. Lrst

untor Siegmund, von 1433 an, wurde der Doppeladler be-

ständiges lvappenzeichen der deutschen Aaiser, während der

römische Aönig den einfachen A. führte. vgl. Römer-Büchner,

Der deutsche A. nach Siegeln geschichtlich erläutert 'Frankf.

Z858); kjohenlohe-lvaldenburg, Znr Geschichte des heraldischen

Doppeladlers (Stuttg. 18?;). Nach Auflösnng des heiligen

römischen Reichcs ;8v6 nahm der Aaiser von Bstcrreich den

Doppeladler sür seine Nlonarchie in Anspruch. Rußland ent-

lehnte IH72 unter Iwan IVasiljewitsch den Doppeladler vom

byzantischen Aaisertum, welches ihn seit der Tcilung des

römischen Reiches führte. Der 2l. des jetzigen Deutschen

Reiches ist einköpfig, rechtssehend, Schnabcl, Zunge und

Alauen rot, ohne Zexter und Reichsapfel, auf der Brust der

preußische lvappenschild mit dem Stammwappen der ^ohen-

zollern; um den Schild schlingt sich die Aette des Schwarzen

Adlorordens. Über dem Aopfe des Reichsadlers schwcbt

die deutsche Aaiserkrone mit sliegenden Bändorn. Der Aaiser

sührte den Reichsadler in seinem lvappen in goldenem Schilde.

Ursprünglich Reichsadler ist der xreußische A., welcher den

Deutschen Rittern von Aaiser Friedrich II. verliehen wurde

und ihnen verblieb, als Siegmund den Doxxeladler für das

Reich einsührte. Lr erscheint rechtssehend, Schnabel, Fänge

und Arone golden, Zunge rot, mit goldencn Aleestengeln auf

den Flügeln und goldenem Namonszug R. auf der Brust.

Auch Brandenburg, posen, Schlesicn, Gstsriesland und viele

dcutsche Städte, besonders dio, in denen die deutschen Aaiser

des alten Reiches residirton oder gckrönt wurden, z. B.

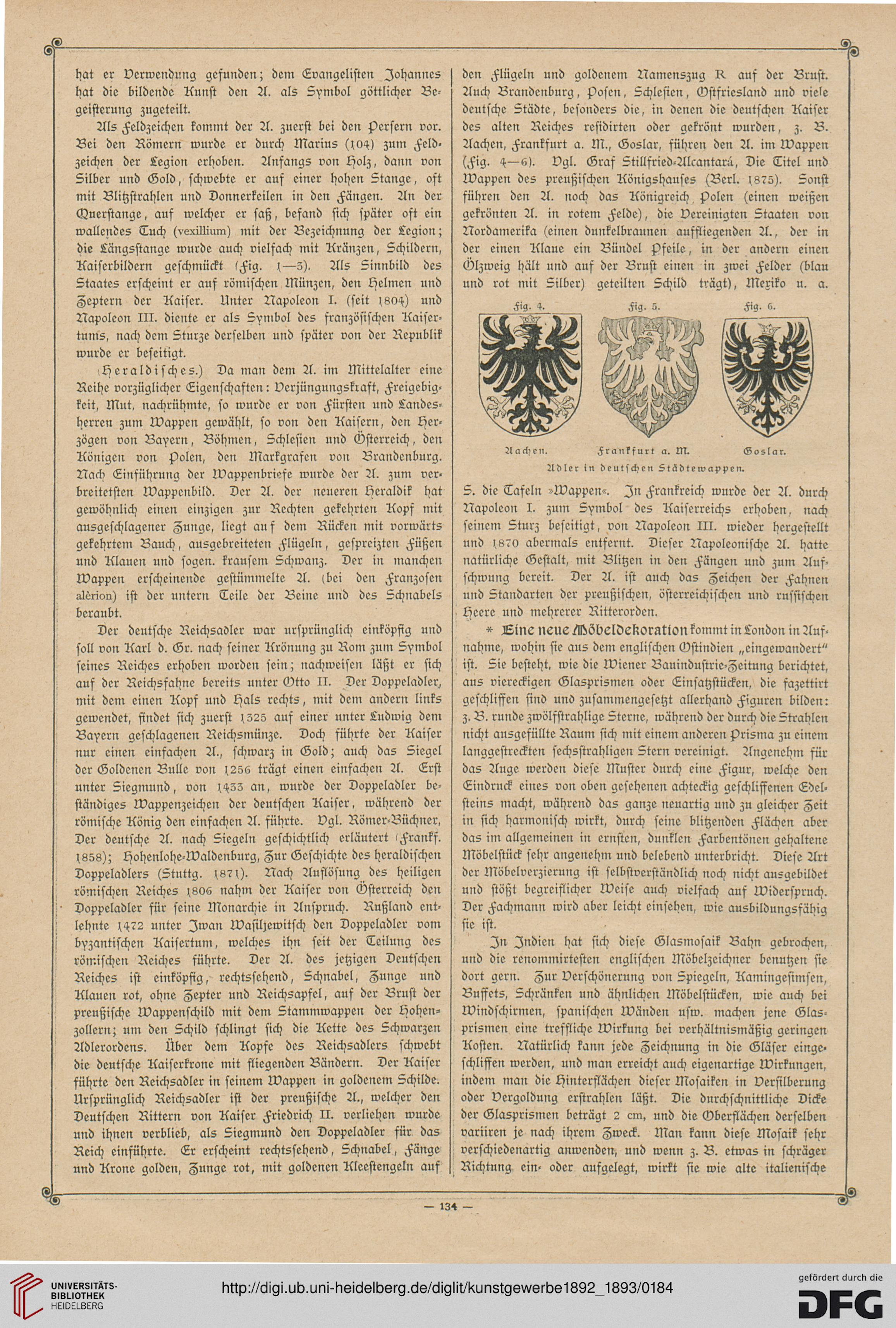

Aachen, Franksnrt a. NI., Goslar, sühren den A. im lvappen

(Fig. -l—s>. vgl. Graf Stillfried-Alcantarä, Die Titel und

lvappen des preußischen Aönigshauses (Berl. j875). Sonst

sühren den A. noch das Aönigreich Polen (einen weißen

gekrönten A. in rotom Felde), die vereinigten Staaten von

Nordamerika (eincn dunkclbrauncn auffliegenden A., dcr in

der einen Alaue ein Bündel Pfeile, in der anöern einen

Glzweig hält und aus der Brust einen in zwei Felder (blau

und rot mit Silber) geteilten Schild trägt), lNeriko u. a.

Fig- g- Fig. s. jig. s.

S. die Tafeln »lvapxen«. In Frankreich wurde der A. durch

Naxoleon I. zum Symbol des Aaiserreichs erhoben, nach

seinem Sturz beseitigt, von Napoleon III. wieder hergestellt

nnd ;87v abermals entfernt. Diesor Napoleonische A. hatte

natürliche Gestalt, mit Blitzen in den Fängcn und zum Auf-

schwung bereit. Der A. ist auch das Zeichen der Fahnen

und Standarten der xreußischen, österreichischen und russischen

lseere und mehrerer Ritterorden.

* Line neue Nldöbeldekoratlon kommt in London in Aus-

nahme, wohin sie ans dem englischen Gstindien „eingewandert"

ist. Sie besteht, wie die lviener Bauindustrie-Zeitung berichtet,

aus viereckigen Glasprismen oder Linsatzstücken, die sazettirt

geschliffen sind nnö zusammengeseht allerhand Figuren bilden:

z. B. runde zwölfstrahlige Sterne, während der durch die Strahlen

nicht ausgefüllte Raum sich mit einem anderen Prisma zu einem

langgestrecktcn sechsstrahligen Storn vereinigt. Angenehm für

das Ange werden diese Mustcr durch eine Figur, welche den

Lindruck eines von oben gesehenen achteckig geschliffenen Ldel-

steins macht, während das ganze neuartig und zu gleicher Zeit

in sich harmonisch wirkt, durch seine blihenden Flächen aber

das im allgemeinen in ernstcn, dunklcn Farbentönen gehaltene

Nlöbelstück sehr angenehm und belebend unterbricht. Diese Art

dcr Nlöbclverzierung ist selbstverständlich noch nicht au-gebildet

und stößt begreiflicher lveiso auch vielfach auf lviderspruch.

Der Fachmann wird abor leicht einsehen, wie ausbildungsfähig

sie ist.

In Indien hat sich diese Glasmosaik Bahn gebrochen,

und die renommirtesten englischen Nlöbelzeichner benutzen sie

dort gern. Zur verschönerung von Spiegcln, Aamingesimsen,

Buffcts, Schränken und ähnlichen Möbelstücken, wie auch bei

lvindschirmen, spanischen lvänden usw. machen jene Glas-

prismen eine treffliche lvirkung bei verhältnismäßig geringen

Aosten. Natürlich kann jede Ieichnung in die Gläser einge-

schliffen werden, und man erreicht auch eigenartige lvirkungen,

indem man die kjinterflächcn dieser Mosaiken in versilberung

oder vergoldung erstrahlen läßt. Die dnrchschnittliche Dicke

der Glasxrismen bcträgt 2 cm, und die Gberflächen derselben

variiren je nach ihrem Zweck. Man kann diese Mosaik sehr

verschiedenartig anwenden, und wenn z. B. etwas in schräger

Richtung ein- oder aufgelegt, wirkt sie wie alte italienische

— 134 —

hat die bildende Uunst den A. als Symbol göttlicher Be-

geisternng zugeteilt.

Als Feldzeichen kommt der 2l. zuerst bei den Persern vor.

Bei den Römern wurde er durch Marius zum Feld-

zeichen der Legion erhoben. Anfangs von kolz, dann von

Silber und Gold, schwcbte er auf einer hohen Stange, oft

mit Blitzstrahlen nnd Donnerkeilen in den Fängen. An der

Vuerstange, auf welcher er saß, befand stch spätcr oft ein

wallendes Tuch (vexillium) mit der Bezeichnung der Legion;

die Längsstange wurde auch vielfach mit Rränzen, Schildern,

Raiserbildern geschmückt lFig. ;—3). Als Sinnbild des

Staates erscheint er auf römischen Miinzcn, den Lfelmen und

Zeptern der Aaiser. Unter Napoleon I. (seit ;80-l) und

Napoleon III. dicnte er als Symbol des französischen Aaiser-

tums, nach dem Sturze derselben und später von der Republik

wurde er beseitigt.

kseraldisches.) T>a man dem A. im Nlittelalter eine

Reihe vorzüglicher Ligenschaften: verjüngungskraft, Freigcbig-

keit, Nlut, nachrühmte, so wurde cr von Fürsten und Landes-

herren zum Ivappen gewählt, so von den Aaiscrn, dcn k)er>

zögen von Bayern, Böhmen, Schlesien und Bsterreich, dcn

Aönigen von Polen, den Nlarkgrafen von Brandenburg.

Nach Linführung der Ivappenbriefe wnrde der dl. zum ver-

breitetsten Ivappenbild. Der A. dcr neueren keraldik hat

gewöhnlich einen einzigen zur Rechten gckehrten Aopf mit

ausgeschlagener Zunge, liegt an f dem Rückon mit vorwärts

gekehrtem Bauch, ausgebreiteten Flügeln, gesxreizten Füßen

und Alauen und sogen. krausem Schwanz. Der in manchen

IVappen crscheinende gestümmelte A. ;bei den Franzosen

ulLriou) ist der untern Teile der Beine uud des Schnabels

beraubt.

Der deutsche Reichsavler war ursprünglich einköpfig und

soll von Aarl d. Gr. nach seiner Arönung zu Rom zum Symbol

seines Reiches erhoben worden sein; nachweisen läßt er stch

auf der Reichsfahne bereits unter Gtto II. Der Doppeladler,

mit dem einen Aopf und kjals rechts, mit dcm andern links

gewendet, findet sich zuerst 132s auf einer unter Ludwig dem

Bayern geschlagenon Reichsmünze. Doch führte dcr Aaiser

nur einen einfachen A., schwarz in Gold; auch das Siegel

dor Goldencn Bullo von ;256 trägt einen einfachen A. Lrst

untor Siegmund, von 1433 an, wurde der Doppeladler be-

ständiges lvappenzeichen der deutschen Aaiser, während der

römische Aönig den einfachen A. führte. vgl. Römer-Büchner,

Der deutsche A. nach Siegeln geschichtlich erläutert 'Frankf.

Z858); kjohenlohe-lvaldenburg, Znr Geschichte des heraldischen

Doppeladlers (Stuttg. 18?;). Nach Auflösnng des heiligen

römischen Reichcs ;8v6 nahm der Aaiser von Bstcrreich den

Doppeladler sür seine Nlonarchie in Anspruch. Rußland ent-

lehnte IH72 unter Iwan IVasiljewitsch den Doppeladler vom

byzantischen Aaisertum, welches ihn seit der Tcilung des

römischen Reiches führte. Der 2l. des jetzigen Deutschen

Reiches ist einköpfig, rechtssehend, Schnabcl, Zunge und

Alauen rot, ohne Zexter und Reichsapfel, auf der Brust der

preußische lvappenschild mit dem Stammwappen der ^ohen-

zollern; um den Schild schlingt sich die Aette des Schwarzen

Adlorordens. Über dem Aopfe des Reichsadlers schwcbt

die deutsche Aaiserkrone mit sliegenden Bändorn. Der Aaiser

sührte den Reichsadler in seinem lvappen in goldenem Schilde.

Ursprünglich Reichsadler ist der xreußische A., welcher den

Deutschen Rittern von Aaiser Friedrich II. verliehen wurde

und ihnen verblieb, als Siegmund den Doxxeladler für das

Reich einsührte. Lr erscheint rechtssehend, Schnabel, Fänge

und Arone golden, Zunge rot, mit goldencn Aleestengeln auf

den Flügeln und goldenem Namonszug R. auf der Brust.

Auch Brandenburg, posen, Schlesicn, Gstsriesland und viele

dcutsche Städte, besonders dio, in denen die deutschen Aaiser

des alten Reiches residirton oder gckrönt wurden, z. B.

Aachen, Franksnrt a. NI., Goslar, sühren den A. im lvappen

(Fig. -l—s>. vgl. Graf Stillfried-Alcantarä, Die Titel und

lvappen des preußischen Aönigshauses (Berl. j875). Sonst

sühren den A. noch das Aönigreich Polen (einen weißen

gekrönten A. in rotom Felde), die vereinigten Staaten von

Nordamerika (eincn dunkclbrauncn auffliegenden A., dcr in

der einen Alaue ein Bündel Pfeile, in der anöern einen

Glzweig hält und aus der Brust einen in zwei Felder (blau

und rot mit Silber) geteilten Schild trägt), lNeriko u. a.

Fig- g- Fig. s. jig. s.

S. die Tafeln »lvapxen«. In Frankreich wurde der A. durch

Naxoleon I. zum Symbol des Aaiserreichs erhoben, nach

seinem Sturz beseitigt, von Napoleon III. wieder hergestellt

nnd ;87v abermals entfernt. Diesor Napoleonische A. hatte

natürliche Gestalt, mit Blitzen in den Fängcn und zum Auf-

schwung bereit. Der A. ist auch das Zeichen der Fahnen

und Standarten der xreußischen, österreichischen und russischen

lseere und mehrerer Ritterorden.

* Line neue Nldöbeldekoratlon kommt in London in Aus-

nahme, wohin sie ans dem englischen Gstindien „eingewandert"

ist. Sie besteht, wie die lviener Bauindustrie-Zeitung berichtet,

aus viereckigen Glasprismen oder Linsatzstücken, die sazettirt

geschliffen sind nnö zusammengeseht allerhand Figuren bilden:

z. B. runde zwölfstrahlige Sterne, während der durch die Strahlen

nicht ausgefüllte Raum sich mit einem anderen Prisma zu einem

langgestrecktcn sechsstrahligen Storn vereinigt. Angenehm für

das Ange werden diese Mustcr durch eine Figur, welche den

Lindruck eines von oben gesehenen achteckig geschliffenen Ldel-

steins macht, während das ganze neuartig und zu gleicher Zeit

in sich harmonisch wirkt, durch seine blihenden Flächen aber

das im allgemeinen in ernstcn, dunklcn Farbentönen gehaltene

Nlöbelstück sehr angenehm und belebend unterbricht. Diese Art

dcr Nlöbclverzierung ist selbstverständlich noch nicht au-gebildet

und stößt begreiflicher lveiso auch vielfach auf lviderspruch.

Der Fachmann wird abor leicht einsehen, wie ausbildungsfähig

sie ist.

In Indien hat sich diese Glasmosaik Bahn gebrochen,

und die renommirtesten englischen Nlöbelzeichner benutzen sie

dort gern. Zur verschönerung von Spiegcln, Aamingesimsen,

Buffcts, Schränken und ähnlichen Möbelstücken, wie auch bei

lvindschirmen, spanischen lvänden usw. machen jene Glas-

prismen eine treffliche lvirkung bei verhältnismäßig geringen

Aosten. Natürlich kann jede Ieichnung in die Gläser einge-

schliffen werden, und man erreicht auch eigenartige lvirkungen,

indem man die kjinterflächcn dieser Mosaiken in versilberung

oder vergoldung erstrahlen läßt. Die dnrchschnittliche Dicke

der Glasxrismen bcträgt 2 cm, und die Gberflächen derselben

variiren je nach ihrem Zweck. Man kann diese Mosaik sehr

verschiedenartig anwenden, und wenn z. B. etwas in schräger

Richtung ein- oder aufgelegt, wirkt sie wie alte italienische

— 134 —