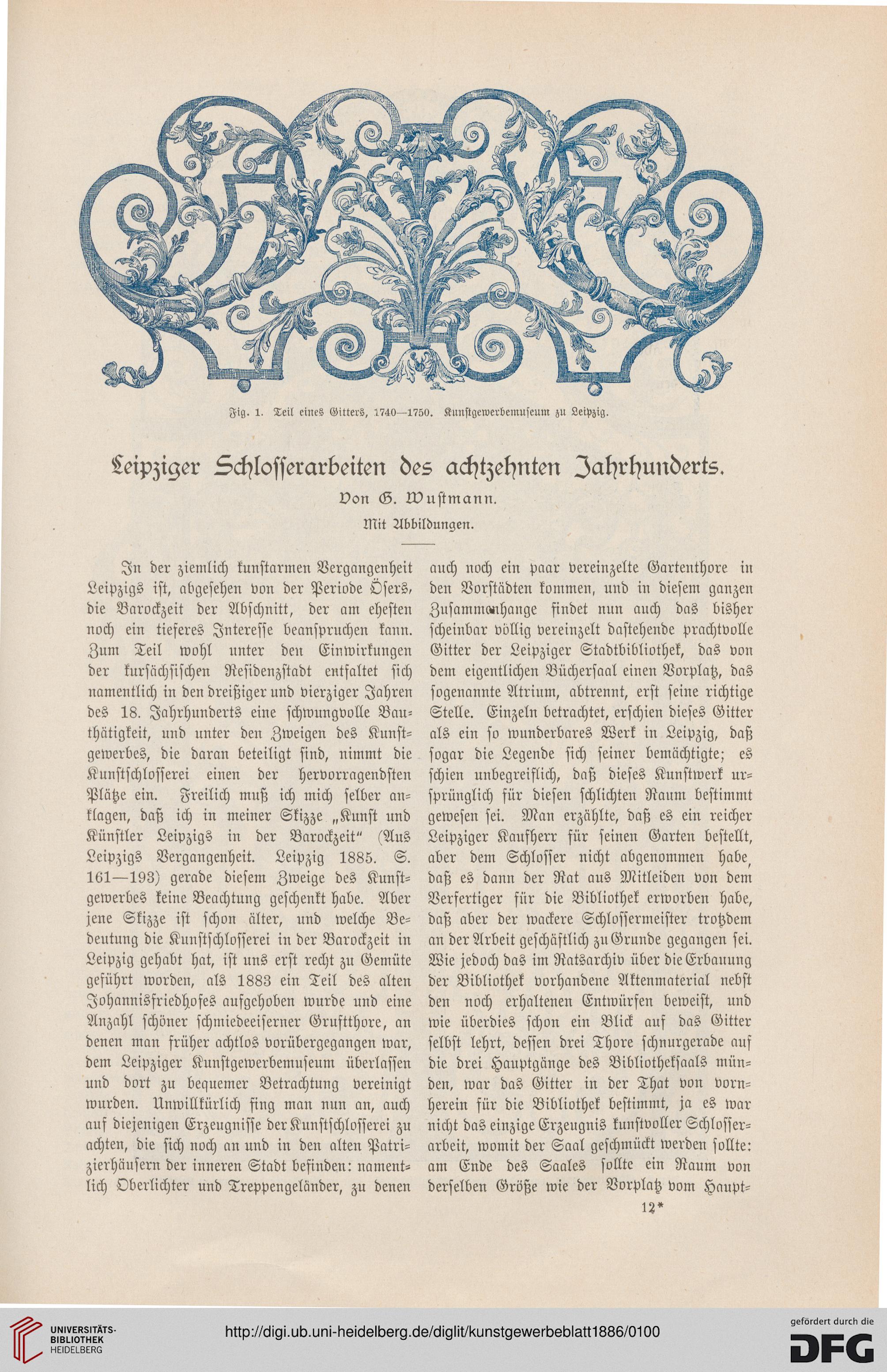

Fig. 1. Teil eines Gitters, 1740—1750. Kmistgewerremuseum zu Leipzig.

Leipziger Schlosserarbeiten des achtzehnten Iabrbunderts.

Von G. N)ustmann.

Nit Abbildungen.

Jn der ziemlich kunstarmen Vergangenheit

Leipzigs ist, abgesehen von der Periode Ösers,

die Barockzeit der Abschnitt, der am ehesten

noch ein tieferes Jnteresse beanspruchen kann.

Zum Teil wohl nnter den Einwirkungen

der kursächsischen Residenzstadt entfaltet stch

namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren

des 18. Jahrhunderts eine schwungvolle Bau-

thätigkeit, und nnter den Zweigen des Knnst-

gewerbes, die daran beteiligt sind, nimmt die

Kunstschlosserei einen der hervorragendsten

Plätze ein. Freilich muß ich mich selber an-

klagen, daß ich in meiner Skizze „Kunst und

Künstler Leipzigs in der Barockzeit" (Aus

Leipzigs Vergangenheit. Leipzig 1885. S.

161—193) gerade diesem Zweige des Kunst-

gewerbes keine Beachtung geschenkt habe. Aber

jene Skizze ist schon älter, und welche Be-

deutung die Kunstschlosserei in der Barockzeit in

Leipzig gehabt hat, ist uns erst recht zu Gemüte

geführt worden, als 1883 ein Teil des alten

Johannisfriedhofes aufgehoben wurde und eine

Anzahl schöner schmiedeeiserner Gruftthore, an

denen man früher achtlos vorübergegangen war,

dem Leipziger Kunstgewerbemuseum überlassen

und dort zu bequemer Betrachtung vereinigt

wurden. Unwillkürlich fing man nun an, auch

auf diejenigen Erzeugnisse der Kunftschlosserei zu

achten, die sich noch an und in den alten Patri-

zierhäusern der inneren Stadt befindeu: nament-

lich Oberlichter und Treppengeländer, zu denen

auch noch ein paar vereinzelte Gartenthore in

den Vorstädten kommen, und in diesem ganzen

Zusammimhange findet uun auch das bisher

scheinbar völlig vereinzelt dastehende prachtvolle

Gitter der Leipziger Stadtbibliothek, das vou

dem eigentlichen Büchersaal einen Vorplatz, das

sogenannte Atrium, abtrennt, erst seine richtige

Stelle. Einzeln betrachtet, erschien dieses Gitter

als ein so wunderbares Werk in Leipzig, daß

sogar die Legende fich seiner bemächtigte; es

schien unbegreiflich, daß dieses Kunstwerk ur-

sprünglich für diesen schlichten Raum bestimmt

gewesen sei. Man erzählte, daß es ein reicher

Leipziger Kaufherr für seineu Garten bestellt,

aber dem Schlosser nicht abgenommen habe

daß es danu der Rat aus Mitleideu von dem

Verfertiger für die Bibliothek erworben habe,

daß aber der wackere Schlossermeister trotzdem

an der Arbeit geschäftlich zuGrunde gegangen sei.

Wie jedoch das im Ratsarchiv über die Erbauung

der Bibliothek vorhandene Aktenmaterial nebst

den noch erhaltenen Eutwürfen beweist, und

wie überdies schon ein Blick auf das Gitter

selbst lehrt, dessen drei Thore schnurgerade auf

die drei Hauptgänge des Bibliotheksaals mün-

den, war das Gitter in der That von vorn-

herein für die Bibliothek bestimmt, ja es war

nicht das einzige Erzeugnis kunstvoller Schlosser-

arbeit, womit der Saal geschmückt werden sollte:

am Ende des Saales solltc ein Raum von

derselben Größe wie der Vorplatz vom Haupt-

Leipziger Schlosserarbeiten des achtzehnten Iabrbunderts.

Von G. N)ustmann.

Nit Abbildungen.

Jn der ziemlich kunstarmen Vergangenheit

Leipzigs ist, abgesehen von der Periode Ösers,

die Barockzeit der Abschnitt, der am ehesten

noch ein tieferes Jnteresse beanspruchen kann.

Zum Teil wohl nnter den Einwirkungen

der kursächsischen Residenzstadt entfaltet stch

namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren

des 18. Jahrhunderts eine schwungvolle Bau-

thätigkeit, und nnter den Zweigen des Knnst-

gewerbes, die daran beteiligt sind, nimmt die

Kunstschlosserei einen der hervorragendsten

Plätze ein. Freilich muß ich mich selber an-

klagen, daß ich in meiner Skizze „Kunst und

Künstler Leipzigs in der Barockzeit" (Aus

Leipzigs Vergangenheit. Leipzig 1885. S.

161—193) gerade diesem Zweige des Kunst-

gewerbes keine Beachtung geschenkt habe. Aber

jene Skizze ist schon älter, und welche Be-

deutung die Kunstschlosserei in der Barockzeit in

Leipzig gehabt hat, ist uns erst recht zu Gemüte

geführt worden, als 1883 ein Teil des alten

Johannisfriedhofes aufgehoben wurde und eine

Anzahl schöner schmiedeeiserner Gruftthore, an

denen man früher achtlos vorübergegangen war,

dem Leipziger Kunstgewerbemuseum überlassen

und dort zu bequemer Betrachtung vereinigt

wurden. Unwillkürlich fing man nun an, auch

auf diejenigen Erzeugnisse der Kunftschlosserei zu

achten, die sich noch an und in den alten Patri-

zierhäusern der inneren Stadt befindeu: nament-

lich Oberlichter und Treppengeländer, zu denen

auch noch ein paar vereinzelte Gartenthore in

den Vorstädten kommen, und in diesem ganzen

Zusammimhange findet uun auch das bisher

scheinbar völlig vereinzelt dastehende prachtvolle

Gitter der Leipziger Stadtbibliothek, das vou

dem eigentlichen Büchersaal einen Vorplatz, das

sogenannte Atrium, abtrennt, erst seine richtige

Stelle. Einzeln betrachtet, erschien dieses Gitter

als ein so wunderbares Werk in Leipzig, daß

sogar die Legende fich seiner bemächtigte; es

schien unbegreiflich, daß dieses Kunstwerk ur-

sprünglich für diesen schlichten Raum bestimmt

gewesen sei. Man erzählte, daß es ein reicher

Leipziger Kaufherr für seineu Garten bestellt,

aber dem Schlosser nicht abgenommen habe

daß es danu der Rat aus Mitleideu von dem

Verfertiger für die Bibliothek erworben habe,

daß aber der wackere Schlossermeister trotzdem

an der Arbeit geschäftlich zuGrunde gegangen sei.

Wie jedoch das im Ratsarchiv über die Erbauung

der Bibliothek vorhandene Aktenmaterial nebst

den noch erhaltenen Eutwürfen beweist, und

wie überdies schon ein Blick auf das Gitter

selbst lehrt, dessen drei Thore schnurgerade auf

die drei Hauptgänge des Bibliotheksaals mün-

den, war das Gitter in der That von vorn-

herein für die Bibliothek bestimmt, ja es war

nicht das einzige Erzeugnis kunstvoller Schlosser-

arbeit, womit der Saal geschmückt werden sollte:

am Ende des Saales solltc ein Raum von

derselben Größe wie der Vorplatz vom Haupt-