Reihe von kunstgewerblich orientierten Zimmern

Schmiedekunst, Zinngießerei und Töpferei, besonders

wichtige heimische Gewerbe. Das unter dem Namen

Bautzener Steinzeug bekannte dunkelbraune, mit

schwarzen Ranken verzierte Zeug ist wahrscheinlich

nur von hier aus in den Handel gebracht, aber wohl in

Muskau hergestellt worden. Der künstlerisch wert-

vollste Inhalt des Obergeschosses ist die reiche „Samm-

lung kirchlicher Altertümer“, zu der das dem Stadt-

museum angegliederte katholische Diözesamnuseum des

Domstifts St. Petri die kostbarsten Stücke hinzufiigte.

Der Raum 48 enthält die größten Schätze der gotischen

Lausitzer Bildschnitzerschule. Nachdem man die frühe-

sten vorhandenen Werke, den Ulbersdorfer, von der

Prager Hofkunstschule Karls IV. beeinflußten Marien-

altar, dessen Entstehungszeit um 1400 ist, und den um

50 Jahre späteren Pohlaer Annenaltar betrachtet hat,

kann man hier bewundernd vor dem Kittlitzer Altarwerk

stehen. Im Mittelteile, dem Schreine, steht die Gestalt

der Jungfrau Maria, rechts von ihr der heilige Procop,

dem die Kittlitzer Kirche geweiht war, links Anna mit

Maria und Christkind, das „heilige Selbdritt“. In den

Flügeln, und zwar im rechten Flügel, sind die Figuren

der heiligen Katharina und der heiligen Barbara auf-

gestellt, im linkendie des hciligen Andreas und Johannes

des Täufers. Der Hintergrund ist bei sämtlichen Figuren

ein vergoldeter, brokatstoffartig gemusterter. Die Be-

maiung der Flügel stellt das Marienleben und das Leben

des heiligen Procop, sowie den Tod des Johannes und

des Andreas dar. Im Unterteil des Altaraufsatzes, der

Staffel, werden die Martern eines Papstes und des hei-

iigeri Sebastian gezeigt.

Der Meister dieses Altars, der 1490—1500 zu datie-

ren ist, dürfte nach den Forsciiungen Brugers Bernhard

der „Moler“ oder der „Schnitzer“ sein, der in den

Bautzener Ratsakten öfters erwähnt und wohl in

Bautzen oder Kamenz beheimatet war. Mit dem

Kamenzer Marienaltar des Dresdner Altertumsmuseums

gehört das Werk aufs engste zusammen. Während der

1499 datierte Madonnenaltar von Schönau auf dem Eigen

noch eine letzte spätgotisehe Entwicklungsstufe au'f-

weist — wie als Einzelwerk in eben diesem Raum der

lebensgroße Gekreuzigte aus Uhyst am Taucher, meister-

liaft im schmerzvollen Ausdruck, der Nürnbergischen Art

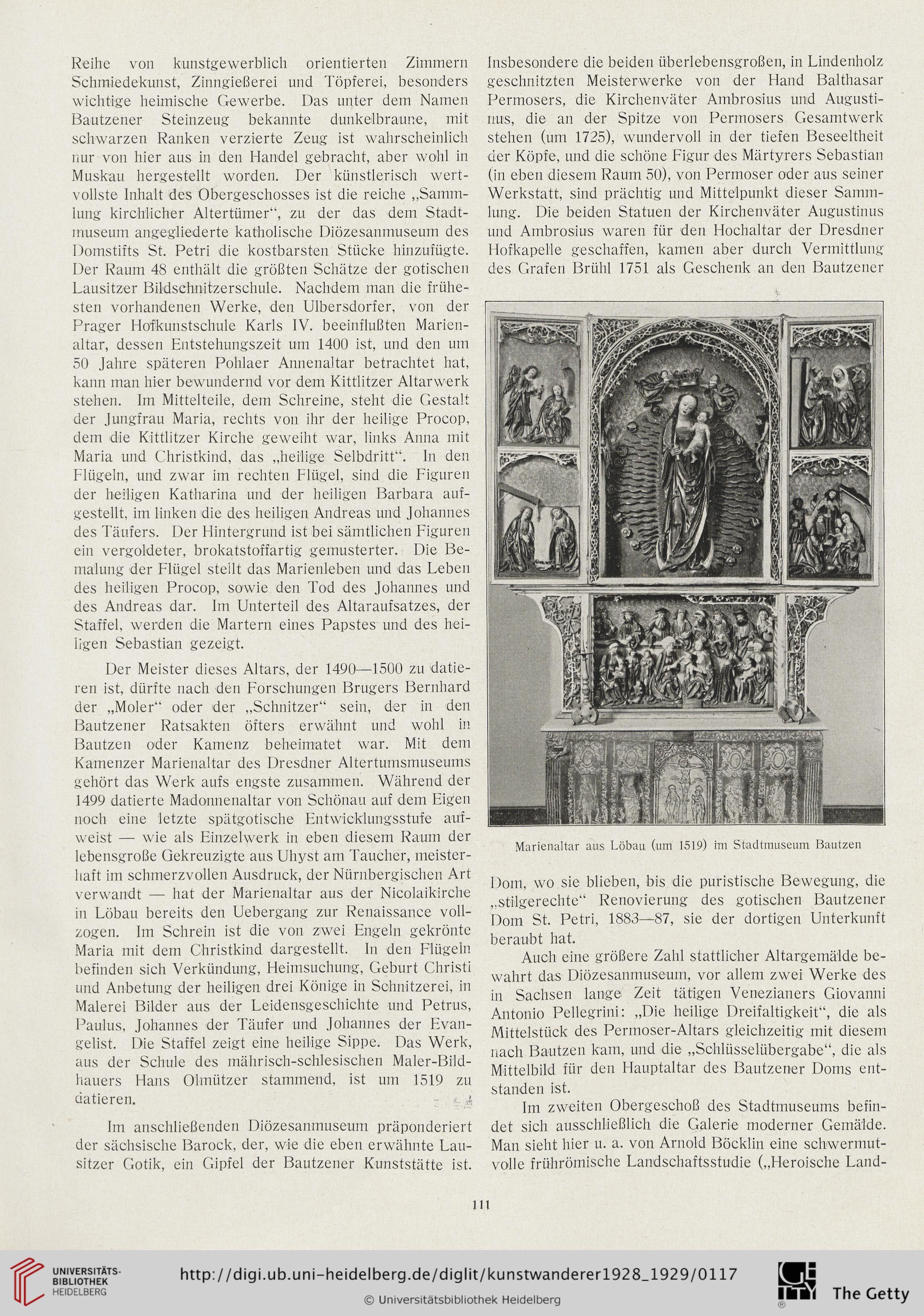

verwandt — hat der Marienaltar aus der Nicolaikirche

in Löbau bereits den Uebergang zur Renaissance voli-

zogen. Im Schrein ist die von zwei Engeln gekrönte

Maria mit dem Christkind dargestellt. In den F'lügeln

befinden sich Verkündung, Heimsuchung, Geburt Christi

und Anbetung der heiligen drei Könige in Schnitzerei, in

Malerei Bilder aus der Leidensgeschichte und Petrus,

Paulus, Johannes der Tüufer und Johannes der Evan-

gelist. Die Staffel zeigt eine heilige Sippe. Das Werk,

aus der Schule des mährisch-schlesischen Maler-Bild-

liauers Hans Olmützer stammend, ist um 1519 zu

datieren. r 4

Im anschließenden Diözesanmuseum präponderiert

der sächsische Barock, der, wie die eben erwähnte Lau-

sitzer Gotik, ein Gipfel der Bautzener Kunststätte ist.

Insbesondere die beiden überlebensgroßen, in Lindenholz

geschnitzten Meisterwerke von der Hand Balthasar

Permosers, die Kirchenväter Ambrosius und Augusti-

nus, die an der Spitze von Permosers Gesamtwerk

stehen (um 1725), wundervoll in der tiefen Beseeltheit

der Köpfe, und die schöne Figur des Märtyrers Sebastian

(in eben diesem Raum 50), von Permoser oder aus seiner

Werkstatt, sind prächtig und Mittelpunkt dieser Samm-

lung. Die beiden Statuen der Kirchenväter Augustinus

und Ambrosius waren für den Hochaltar der Dresdner

Hofkapelie geschaffen, kamen aber durch Vermittlung

des Grafen Brühl 1751 als Geschenk an den Bautzeuer

Marienaltar auis Löbau (um 1519) im Stadtmuseum Bautzen

Dom, wo sie blieben, bis die puristische Bewegung, die

„stilgerechte“ Renovierung dcs gotischen Bautzener

Dom St. Petri, 1883—87, sie der dortigen Unterkunft

beraubt hat.

Auch eine größere Zahl stattlicher Altargemälde be-

wahrt das Diözesanmuseum, vor allem zwei Werke des

in Sachsen lange Zeit tätigen Venezianers Giovanni

Antonio Pellegrini: „Die lieilige Dreifaltigkeit“, die als

Mittelstück des Permoser-AItars gleichzeitig mit diesem

nacli Bautzen kam, und die „Sohlüsselübergabe“, die als

Mittelbild für den Hauptaltar des Bautzener Doms ent-

standen ist.

Im zweiten Obergeschoß des Stadtmuseums befin-

det sich ausschließlich die Galerie moderner Gemälde.

Man sieht hier u. a. von Arnold Böcklin eine schwermut-

volle frührömische Landschaftsstudie („Heroische Land-

11t

Schmiedekunst, Zinngießerei und Töpferei, besonders

wichtige heimische Gewerbe. Das unter dem Namen

Bautzener Steinzeug bekannte dunkelbraune, mit

schwarzen Ranken verzierte Zeug ist wahrscheinlich

nur von hier aus in den Handel gebracht, aber wohl in

Muskau hergestellt worden. Der künstlerisch wert-

vollste Inhalt des Obergeschosses ist die reiche „Samm-

lung kirchlicher Altertümer“, zu der das dem Stadt-

museum angegliederte katholische Diözesamnuseum des

Domstifts St. Petri die kostbarsten Stücke hinzufiigte.

Der Raum 48 enthält die größten Schätze der gotischen

Lausitzer Bildschnitzerschule. Nachdem man die frühe-

sten vorhandenen Werke, den Ulbersdorfer, von der

Prager Hofkunstschule Karls IV. beeinflußten Marien-

altar, dessen Entstehungszeit um 1400 ist, und den um

50 Jahre späteren Pohlaer Annenaltar betrachtet hat,

kann man hier bewundernd vor dem Kittlitzer Altarwerk

stehen. Im Mittelteile, dem Schreine, steht die Gestalt

der Jungfrau Maria, rechts von ihr der heilige Procop,

dem die Kittlitzer Kirche geweiht war, links Anna mit

Maria und Christkind, das „heilige Selbdritt“. In den

Flügeln, und zwar im rechten Flügel, sind die Figuren

der heiligen Katharina und der heiligen Barbara auf-

gestellt, im linkendie des hciligen Andreas und Johannes

des Täufers. Der Hintergrund ist bei sämtlichen Figuren

ein vergoldeter, brokatstoffartig gemusterter. Die Be-

maiung der Flügel stellt das Marienleben und das Leben

des heiligen Procop, sowie den Tod des Johannes und

des Andreas dar. Im Unterteil des Altaraufsatzes, der

Staffel, werden die Martern eines Papstes und des hei-

iigeri Sebastian gezeigt.

Der Meister dieses Altars, der 1490—1500 zu datie-

ren ist, dürfte nach den Forsciiungen Brugers Bernhard

der „Moler“ oder der „Schnitzer“ sein, der in den

Bautzener Ratsakten öfters erwähnt und wohl in

Bautzen oder Kamenz beheimatet war. Mit dem

Kamenzer Marienaltar des Dresdner Altertumsmuseums

gehört das Werk aufs engste zusammen. Während der

1499 datierte Madonnenaltar von Schönau auf dem Eigen

noch eine letzte spätgotisehe Entwicklungsstufe au'f-

weist — wie als Einzelwerk in eben diesem Raum der

lebensgroße Gekreuzigte aus Uhyst am Taucher, meister-

liaft im schmerzvollen Ausdruck, der Nürnbergischen Art

verwandt — hat der Marienaltar aus der Nicolaikirche

in Löbau bereits den Uebergang zur Renaissance voli-

zogen. Im Schrein ist die von zwei Engeln gekrönte

Maria mit dem Christkind dargestellt. In den F'lügeln

befinden sich Verkündung, Heimsuchung, Geburt Christi

und Anbetung der heiligen drei Könige in Schnitzerei, in

Malerei Bilder aus der Leidensgeschichte und Petrus,

Paulus, Johannes der Tüufer und Johannes der Evan-

gelist. Die Staffel zeigt eine heilige Sippe. Das Werk,

aus der Schule des mährisch-schlesischen Maler-Bild-

liauers Hans Olmützer stammend, ist um 1519 zu

datieren. r 4

Im anschließenden Diözesanmuseum präponderiert

der sächsische Barock, der, wie die eben erwähnte Lau-

sitzer Gotik, ein Gipfel der Bautzener Kunststätte ist.

Insbesondere die beiden überlebensgroßen, in Lindenholz

geschnitzten Meisterwerke von der Hand Balthasar

Permosers, die Kirchenväter Ambrosius und Augusti-

nus, die an der Spitze von Permosers Gesamtwerk

stehen (um 1725), wundervoll in der tiefen Beseeltheit

der Köpfe, und die schöne Figur des Märtyrers Sebastian

(in eben diesem Raum 50), von Permoser oder aus seiner

Werkstatt, sind prächtig und Mittelpunkt dieser Samm-

lung. Die beiden Statuen der Kirchenväter Augustinus

und Ambrosius waren für den Hochaltar der Dresdner

Hofkapelie geschaffen, kamen aber durch Vermittlung

des Grafen Brühl 1751 als Geschenk an den Bautzeuer

Marienaltar auis Löbau (um 1519) im Stadtmuseum Bautzen

Dom, wo sie blieben, bis die puristische Bewegung, die

„stilgerechte“ Renovierung dcs gotischen Bautzener

Dom St. Petri, 1883—87, sie der dortigen Unterkunft

beraubt hat.

Auch eine größere Zahl stattlicher Altargemälde be-

wahrt das Diözesanmuseum, vor allem zwei Werke des

in Sachsen lange Zeit tätigen Venezianers Giovanni

Antonio Pellegrini: „Die lieilige Dreifaltigkeit“, die als

Mittelstück des Permoser-AItars gleichzeitig mit diesem

nacli Bautzen kam, und die „Sohlüsselübergabe“, die als

Mittelbild für den Hauptaltar des Bautzener Doms ent-

standen ist.

Im zweiten Obergeschoß des Stadtmuseums befin-

det sich ausschließlich die Galerie moderner Gemälde.

Man sieht hier u. a. von Arnold Böcklin eine schwermut-

volle frührömische Landschaftsstudie („Heroische Land-

11t