— 50 —

löt tieste* etr \t&-

Holzschnitte ähnlicher Art.

Übrigens gehörte Lüttich da-

mals durchaus zum germani-

schen Teile der Niederlande.

Die dritte und wich-

tigste Gruppe von Holz-

schnitten, mit denen Bouchot

den »bois Protat« in Ver-

bindung bringt, bildet die

xylographische Apoka-

lypse, deren erste Ausgabe

er sür französisch-burgundi-

sche Arbeit aus der Zeit um

1400 hält. Stilistisch steht

auch dies künstlerisch her-

vorragende Werk der Holz-

schneidekunst dem »bois

Protat« in keiner Hinsicht

nahe, und auch Bouchot

selber beweist die Zusammen-

gehörigkeit nur durch die

Ähnlichkeit der Wafsen und

Kleider. Gerade für die Apo-

kalypse, die sich weder unter

den deutschen noch unter

den allerdings meist spä-

teren niederländischen Holz-

schnitten unterbringen läßt,

sind Bouchots Ausführungen

besonders überzeugend.

Merkwürdigerweise hat er

aber einen Holzschnitt, der,

wie mir scheint, eine der

stärksten Stützen seiner These

zu bilden geeignet ist, gar

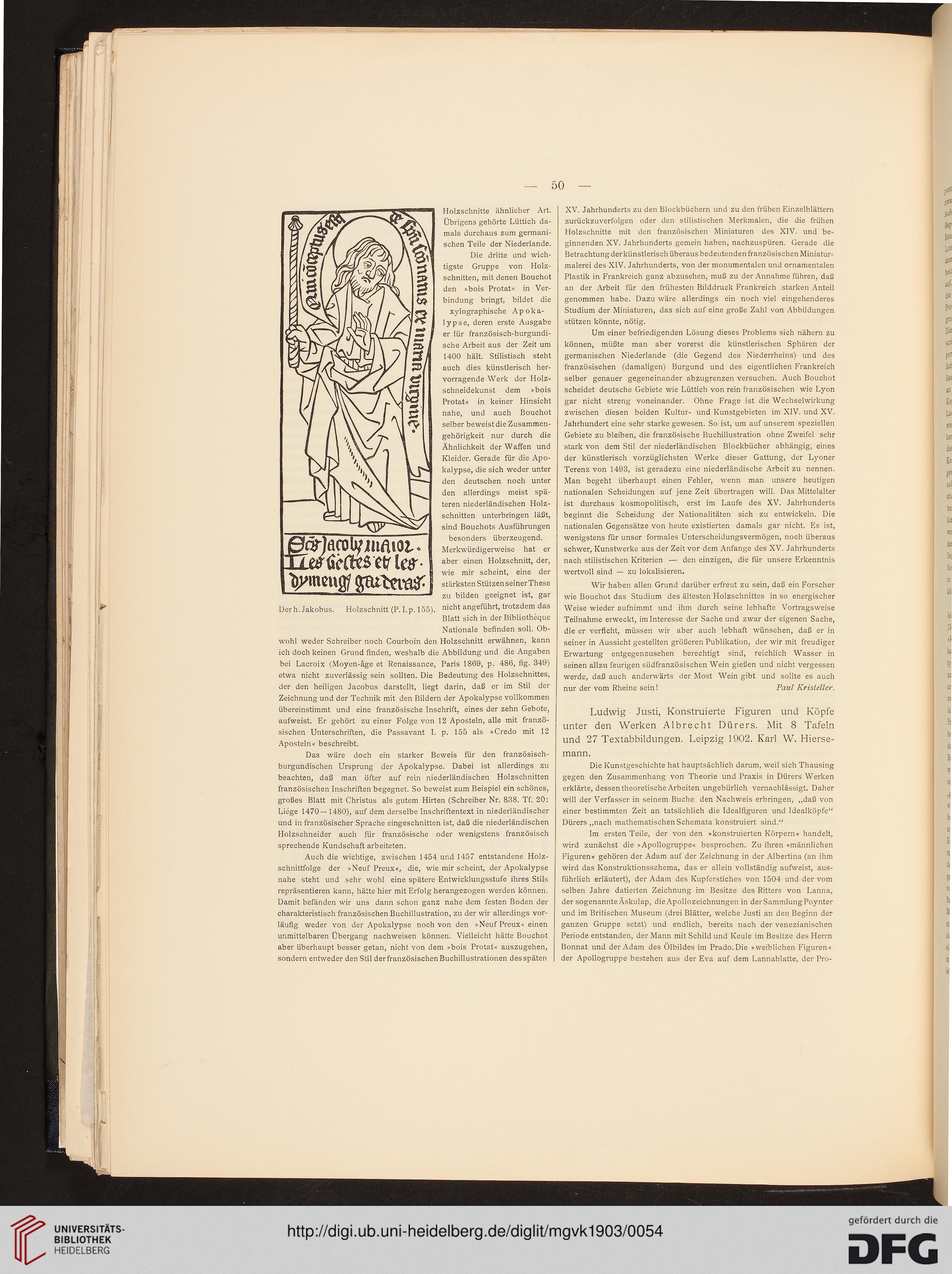

Holzschnitt (P. I. p. 155). nicht angeführt, trotzdem das

Blatt sich in der Bibliotheque

Nationale befinden soll. Ob-

wohl weder Schreiber noch Courboin den Holzschnitt erwähnen, kann

ich doch keinen Grund sinden, weshalb die Abbildung und die Angaben

bei Lacroix (Moyen-äge et Renaissance, Paris 1869, p. 486, fig. 349)

etwa nicht zuverlässig sein sollten. Die Bedeutung des Holzschnittes,

der den heiligen Jacobus darstellt, liegt darin, daß er im Stil der

Zeichnung und der Technik mit den Bildern der Apokalypse vollkommen

übereinstimmt und eine französische Inschrist, eines der zehn Gebote,

aufweist. Er gehört zu einer Folge von 12 Aposteln, alle mit franzö-

sischen Unterschriften, die Passavant I. p. 155 als >Credo mit 12

Aposteln« beschreibt.

Das wäre doch ein starker Beweis für den französisch-

burgundischen Ursprung der Apokalypse. Dabei ist allerdings zu

beachten, daß man öfter auf rein niederländischen Holzschnitten

französischen Inschriften begegnet. So beweist zum Beispiel ein schönes,

großes Blatt mit Christus als gutem Hirten (Schreiber Nr. 838. Tf. 20:

Liege 1470— 1480), auf dem derselbe Inschriftentext in niederländischer

und in französischer Sprache eingeschnitten ist, daß die niederländischen

Holzschneider auch für französische oder wenigstens französisch

sprechende Kundschaft arbeiteten.

Auch die wichtige, zwischen 1454 und 1457 entstandene Holz-

schnittfolge der »Neuf Preux«, die, wie mir scheint, der Apokalypse

nahe steht und sehr wohl eine spätere Entwicklungsstufe ihres Stils

repräsentieren kann, hätte hier mit Erfolg herangezogen werden können.

Damit befänden wir uns dann schon ganz nahe dem festen Boden der

charakteristisch französischen Buchillustration, zu der wir allerdings vor-

läufig weder von der Apokalypse noch von den »Neus Preux« einen

unmittelbaren Übergang nachweisen können. Vielleicht hätte Bouchot

aber überhaupt besser getan, nicht von dem »bois Protat« auszugehen,

sondern entweder den Stil der französischen Buchillustrationen des späten

Der h. Jakobus.

XV. Jahrhunderts zu den Blockbüchern und zu den srühen Einzelblättern

zurückzuversolgen oder den stilistischen Merkmalen, die die srühen

Holzschnitte mit den französischen Miniaturen des XIV. und be-

ginnenden XV. Jahrhunderts gemein haben, nachzuspüren. Gerade die

Betrachtung der künstlerisch überaus bedeutenden französischen Miniatur-

malerei des XIV. Jahrhunderts, von der monumentalen und ornamentalen

Plastik in Frankreich ganz abzusehen, muß zu der Annahme führen, daß

an der Arbeit sür den frühesten Bilddruck Frankreich starken Anteil

genommen habe. Dazu wäre allerdings ein noch viel eingehenderes

Studium der Miniaturen, das sich auf eine große Zahl von Abbildungen

stützen könnte, nötig.

Um einer befriedigenden Lösung dieses Problems sich nähern zu

können, müßte man aber vorerst die künstlerischen Sphären der

germanischen Niederlande (die Gegend des Niederrheins) und des

französischen (damaligen) Burgund und des eigentlichen Frankreich

selber genauer gegeneinander abzugrenzen versuchen. Auch Bouchot

scheidet deutsche Gebiete wie Lüttich von rein französischen wie Lyon

gar nicht streng voneinander. Ohne Frage ist die Wechselwirkung

zwischen diesen beiden Kultur- und Kunstgebieten im XIV. und XV.

Jahrhundert eine sehr starke gewesen. So ist, um auf unserem speziellen

Gebiete zu bleiben, die französische Buchillustration ohne Zweifel sehr

stark von dem Stil der niederländischen Blockbücher abhängig, eines

der künstlerisch vorzüglichsten Werke dieser Gattung, der Lyoner

Terenz von 1493, ist geradezu eine niederländische Arbeit zu nennen.

Man begeht überhaupt einen Fehler, wenn man unsere heutigen

nationalen Scheidungen auf jene Zeit übertragen will. Das Mittelalter

ist durchaus kosmopolitisch, erst im Laufe des XV. Jahrhunderts

beginnt die Scheidung der Nationalitäten sich zu entwickeln. Die

nationalen Gegensätze von heute existierten damals gar nicht. Es ist,

wenigstens für unser formales Unterscheidungsvermögen, noch überaus

schwer, Kunstwerke aus der Zeit vor dem Anfange des XV. Jahrhunderts

nach stilistischen Kriterien — den einzigen, die für unsere Erkenntnis

wertvoll sind — zu lokalisieren.

Wir haben allen Grund darüber erfreut zu sein, daß ein Forscher

wie Bouchot das Studium des ältesten Holzschnittes in so energischer

Weise wieder ausnimmt und ihm durch seine lebhaste Vortragsweise

Teilnahme erweckt, im Interesse der Sache und zwar der eigenen Sache,

die er verficht, müssen wir aber auch lebhaft wünschen, daß er in

seiner in Aussicht gestellten größeren Publikation, der wir mit freudiger

Erwartung entgegenzusehen berechtigt sind, reichlich Wasser in

seinen allzu feurigen südfranzösischen Wein gießen und nicht vergessen

werde, daß auch anderwärts der Most Wein gibt und sollte es auch

nur der vom Rheine sein! Paul Krisleller.

Ludwig Justi, Konstruierte Figuren und Köpfe

unter den Werken Albrecht Dürers. Mit 8 Tafeln

und 27 Textabbildungen. Leipzig 1902. Karl W. Hierse-

mann.

Die Kunstgeschichte hat hauptsächlich darum, weil sich Thausing

gegen den Zusammenhang von Theorie und Praxis in Dürers Werken

erklärte, dessen theoretische Arbeiten ungebürlich vernachlässigt. Daher

will der Verfasser in seinem Buche den Nachweis erbringen, „daß von

einer bestimmten Zeit an tatsächlich die Idealfiguren und Idealköpfe"

Dürers „nach mathematischenSchemata konstruiert sind."

Im ersten Teile, der von den »konstruierten Körpern« handelt,

wird zunächst die »Apollogruppe« besprochen. Zu ihren »männlichen

Figuren« gehören der Adam aus der Zeichnung in der Albertina (an ihm

wird das Konstruktionsschema, das er allein vollständig aufweist, aus-

führlich erläutert), der Adam des Kupferstiches von 1504 und der vom

selben Jahre datierten Zeichnung im Besitze des Ritters von Lanna,

der sogenannte Äskulap, die Apollozcichnungen in der Sammlung Poynter

und im Britischen Museum (drei Blätter, welche Justi an den Beginn der

ganzen Gruppe setzt) und endlich, bereits nach der venezianischen

Periode entstanden, der Mann mit Schild und Keule im Besitze des Herrn

Bonnat und der Adam des Ölbildes im Prado.Die »weiblichen Figuren«

der Apollogruppe bestehen aus der Eva auf dem Lannablatte, der Pro-

löt tieste* etr \t&-

Holzschnitte ähnlicher Art.

Übrigens gehörte Lüttich da-

mals durchaus zum germani-

schen Teile der Niederlande.

Die dritte und wich-

tigste Gruppe von Holz-

schnitten, mit denen Bouchot

den »bois Protat« in Ver-

bindung bringt, bildet die

xylographische Apoka-

lypse, deren erste Ausgabe

er sür französisch-burgundi-

sche Arbeit aus der Zeit um

1400 hält. Stilistisch steht

auch dies künstlerisch her-

vorragende Werk der Holz-

schneidekunst dem »bois

Protat« in keiner Hinsicht

nahe, und auch Bouchot

selber beweist die Zusammen-

gehörigkeit nur durch die

Ähnlichkeit der Wafsen und

Kleider. Gerade für die Apo-

kalypse, die sich weder unter

den deutschen noch unter

den allerdings meist spä-

teren niederländischen Holz-

schnitten unterbringen läßt,

sind Bouchots Ausführungen

besonders überzeugend.

Merkwürdigerweise hat er

aber einen Holzschnitt, der,

wie mir scheint, eine der

stärksten Stützen seiner These

zu bilden geeignet ist, gar

Holzschnitt (P. I. p. 155). nicht angeführt, trotzdem das

Blatt sich in der Bibliotheque

Nationale befinden soll. Ob-

wohl weder Schreiber noch Courboin den Holzschnitt erwähnen, kann

ich doch keinen Grund sinden, weshalb die Abbildung und die Angaben

bei Lacroix (Moyen-äge et Renaissance, Paris 1869, p. 486, fig. 349)

etwa nicht zuverlässig sein sollten. Die Bedeutung des Holzschnittes,

der den heiligen Jacobus darstellt, liegt darin, daß er im Stil der

Zeichnung und der Technik mit den Bildern der Apokalypse vollkommen

übereinstimmt und eine französische Inschrist, eines der zehn Gebote,

aufweist. Er gehört zu einer Folge von 12 Aposteln, alle mit franzö-

sischen Unterschriften, die Passavant I. p. 155 als >Credo mit 12

Aposteln« beschreibt.

Das wäre doch ein starker Beweis für den französisch-

burgundischen Ursprung der Apokalypse. Dabei ist allerdings zu

beachten, daß man öfter auf rein niederländischen Holzschnitten

französischen Inschriften begegnet. So beweist zum Beispiel ein schönes,

großes Blatt mit Christus als gutem Hirten (Schreiber Nr. 838. Tf. 20:

Liege 1470— 1480), auf dem derselbe Inschriftentext in niederländischer

und in französischer Sprache eingeschnitten ist, daß die niederländischen

Holzschneider auch für französische oder wenigstens französisch

sprechende Kundschaft arbeiteten.

Auch die wichtige, zwischen 1454 und 1457 entstandene Holz-

schnittfolge der »Neuf Preux«, die, wie mir scheint, der Apokalypse

nahe steht und sehr wohl eine spätere Entwicklungsstufe ihres Stils

repräsentieren kann, hätte hier mit Erfolg herangezogen werden können.

Damit befänden wir uns dann schon ganz nahe dem festen Boden der

charakteristisch französischen Buchillustration, zu der wir allerdings vor-

läufig weder von der Apokalypse noch von den »Neus Preux« einen

unmittelbaren Übergang nachweisen können. Vielleicht hätte Bouchot

aber überhaupt besser getan, nicht von dem »bois Protat« auszugehen,

sondern entweder den Stil der französischen Buchillustrationen des späten

Der h. Jakobus.

XV. Jahrhunderts zu den Blockbüchern und zu den srühen Einzelblättern

zurückzuversolgen oder den stilistischen Merkmalen, die die srühen

Holzschnitte mit den französischen Miniaturen des XIV. und be-

ginnenden XV. Jahrhunderts gemein haben, nachzuspüren. Gerade die

Betrachtung der künstlerisch überaus bedeutenden französischen Miniatur-

malerei des XIV. Jahrhunderts, von der monumentalen und ornamentalen

Plastik in Frankreich ganz abzusehen, muß zu der Annahme führen, daß

an der Arbeit sür den frühesten Bilddruck Frankreich starken Anteil

genommen habe. Dazu wäre allerdings ein noch viel eingehenderes

Studium der Miniaturen, das sich auf eine große Zahl von Abbildungen

stützen könnte, nötig.

Um einer befriedigenden Lösung dieses Problems sich nähern zu

können, müßte man aber vorerst die künstlerischen Sphären der

germanischen Niederlande (die Gegend des Niederrheins) und des

französischen (damaligen) Burgund und des eigentlichen Frankreich

selber genauer gegeneinander abzugrenzen versuchen. Auch Bouchot

scheidet deutsche Gebiete wie Lüttich von rein französischen wie Lyon

gar nicht streng voneinander. Ohne Frage ist die Wechselwirkung

zwischen diesen beiden Kultur- und Kunstgebieten im XIV. und XV.

Jahrhundert eine sehr starke gewesen. So ist, um auf unserem speziellen

Gebiete zu bleiben, die französische Buchillustration ohne Zweifel sehr

stark von dem Stil der niederländischen Blockbücher abhängig, eines

der künstlerisch vorzüglichsten Werke dieser Gattung, der Lyoner

Terenz von 1493, ist geradezu eine niederländische Arbeit zu nennen.

Man begeht überhaupt einen Fehler, wenn man unsere heutigen

nationalen Scheidungen auf jene Zeit übertragen will. Das Mittelalter

ist durchaus kosmopolitisch, erst im Laufe des XV. Jahrhunderts

beginnt die Scheidung der Nationalitäten sich zu entwickeln. Die

nationalen Gegensätze von heute existierten damals gar nicht. Es ist,

wenigstens für unser formales Unterscheidungsvermögen, noch überaus

schwer, Kunstwerke aus der Zeit vor dem Anfange des XV. Jahrhunderts

nach stilistischen Kriterien — den einzigen, die für unsere Erkenntnis

wertvoll sind — zu lokalisieren.

Wir haben allen Grund darüber erfreut zu sein, daß ein Forscher

wie Bouchot das Studium des ältesten Holzschnittes in so energischer

Weise wieder ausnimmt und ihm durch seine lebhaste Vortragsweise

Teilnahme erweckt, im Interesse der Sache und zwar der eigenen Sache,

die er verficht, müssen wir aber auch lebhaft wünschen, daß er in

seiner in Aussicht gestellten größeren Publikation, der wir mit freudiger

Erwartung entgegenzusehen berechtigt sind, reichlich Wasser in

seinen allzu feurigen südfranzösischen Wein gießen und nicht vergessen

werde, daß auch anderwärts der Most Wein gibt und sollte es auch

nur der vom Rheine sein! Paul Krisleller.

Ludwig Justi, Konstruierte Figuren und Köpfe

unter den Werken Albrecht Dürers. Mit 8 Tafeln

und 27 Textabbildungen. Leipzig 1902. Karl W. Hierse-

mann.

Die Kunstgeschichte hat hauptsächlich darum, weil sich Thausing

gegen den Zusammenhang von Theorie und Praxis in Dürers Werken

erklärte, dessen theoretische Arbeiten ungebürlich vernachlässigt. Daher

will der Verfasser in seinem Buche den Nachweis erbringen, „daß von

einer bestimmten Zeit an tatsächlich die Idealfiguren und Idealköpfe"

Dürers „nach mathematischenSchemata konstruiert sind."

Im ersten Teile, der von den »konstruierten Körpern« handelt,

wird zunächst die »Apollogruppe« besprochen. Zu ihren »männlichen

Figuren« gehören der Adam aus der Zeichnung in der Albertina (an ihm

wird das Konstruktionsschema, das er allein vollständig aufweist, aus-

führlich erläutert), der Adam des Kupferstiches von 1504 und der vom

selben Jahre datierten Zeichnung im Besitze des Ritters von Lanna,

der sogenannte Äskulap, die Apollozcichnungen in der Sammlung Poynter

und im Britischen Museum (drei Blätter, welche Justi an den Beginn der

ganzen Gruppe setzt) und endlich, bereits nach der venezianischen

Periode entstanden, der Mann mit Schild und Keule im Besitze des Herrn

Bonnat und der Adam des Ölbildes im Prado.Die »weiblichen Figuren«

der Apollogruppe bestehen aus der Eva auf dem Lannablatte, der Pro-