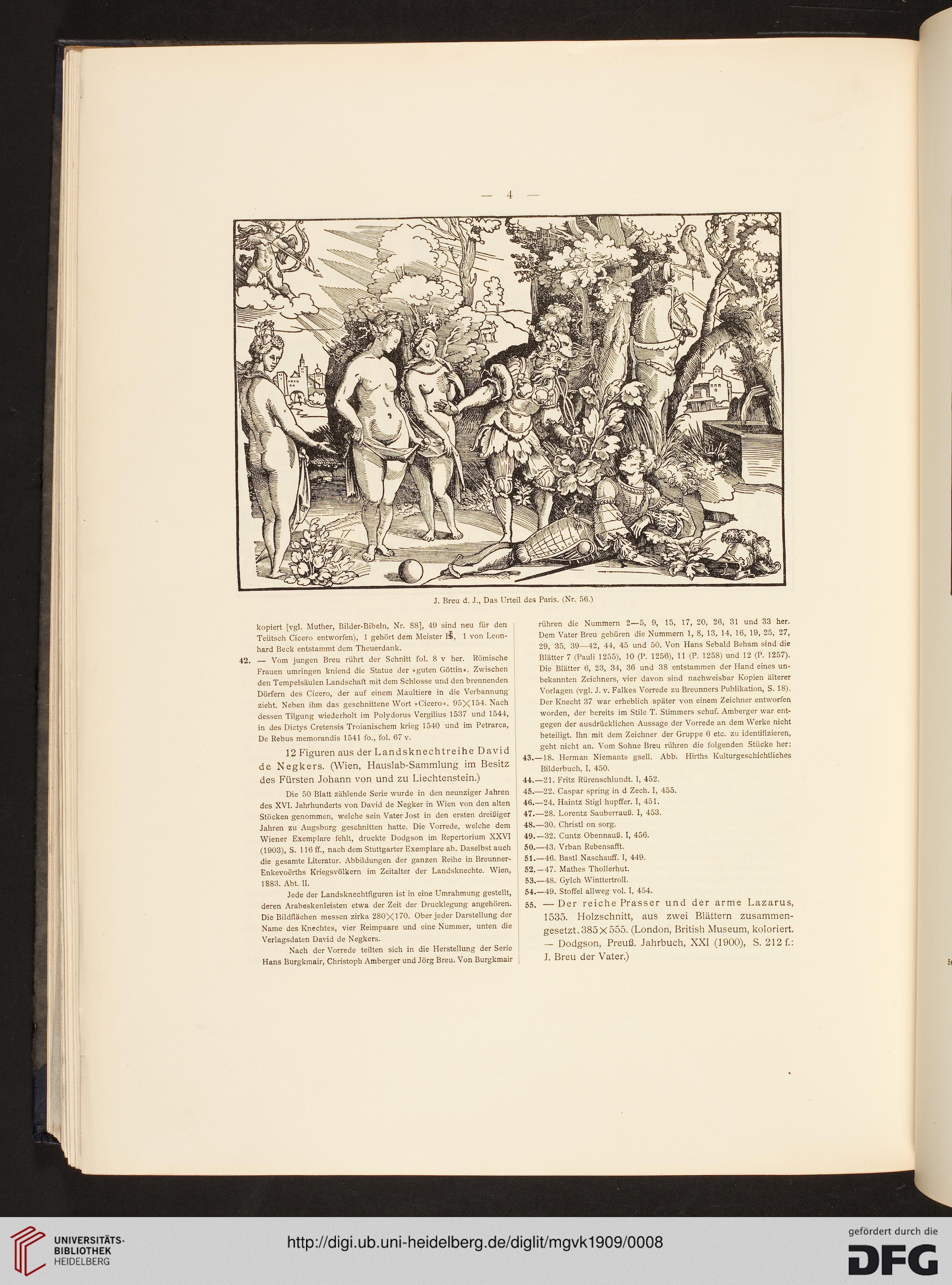

J. Breu d. J., Das Urteil

kopiert [vgl. Muther, Bilder-Bibeln, Nr. 88], 49 sind neu für den

Teütsch Cicero entworfen), 1 gehört dem Meister F§, 1 von Leon-

hard Beck entstammt dem Theuerdank.

42. — Vom jungen Breu rührt der Schnitt fol. 8 v her. Romische

Frauen umringen kniend die Statue der >gutcn Göttin«. Zwischen

den Tempelsäulen Landschaft mit dem Schlosse und den brennenden

Dörfern des Cicero, der auf einem Maultiere in die Verbannung

zieht. Neben ihm das geschnittene Wort »Cicero«. 90X154. Nach

dessen Tilgung wiederholt im Polydorus Vergilius 1537 und 1544,

in des Dictys Cretensis Troianischem krieg 1540 und im Petrarca,

De Rebus memorandis 1541 fo., fol. 67 v.

12 Figuren aus der Landsknechtreihe David

de Negkers. (Wien, Hauslab-Sammlung im Besitz

des Fürsten Johann von und zu Liechtenstein.)

Die 50 Blatt zählende Serie wurde in den neunziger Jahren

des XVI. Jahrhunderts von David de Negker in Wien von den alten

Stöcken genommen, welche sein Vater Jost in den ersten dreißiger

Jahren zu Augsburg geschnitten hatte. Die Vorrede, welche dem

Wiener Exemplare fehlt, druckte Dodgson im Repertorium XXVI

(1903), S. 116 ff., nach dem Stuttgarter Exemplare ab. Daselbst auch

die gesamte Literatur. Abbildungen der ganzen Reihe in Breunner-

Enkevoerths Kriegsvölkern im Zeitalter der Landsknechte. Wien,

1883. Abt. II.

Jede der Landsknechtfiguren ist in eine Umrahmung gestellt,

deren Arabeskenleisten etwa der Zeit der Drucklegung angehören.

Die Bildflächen messen zirka 280X170. Ober jeder Darstellung der

Name des Knechtes, vier Reimpaare und eine Nummer, unten die

Verlagsdaten David de Negkers.

Nach der Vorrede teilten sich in die Herstellung der Serie

Hans Burgkmair, Christoph Amberger und Jörg Breu. Von Burgkmair

es Paris. (Nr. 56.)

rühren die Nummern 2—5, 9, 15, 17, 20, 26, 31 und 33 her.

Dem Vater Breu gehören die Nummern 1, 8, 13, 14, 16, 19, 25, 27,

29, 35, 39—42, 44, 45 und 50. Von Hans Sebald Beham sind die

Blätter 7 (Pauli 1255), 10 (P. 1256), 11 (P. 1258) und 12 (P. 1257).

Die Blätter 6, 23, 34, 36 und 38 entstammen der Hand eines un-

bekannten Zeichners, vier davon sind nachweisbar Kopien älterer

Vorlagen (vgl. J. v. Falkes Vorrede zu Breunners Publikation, S. 18).

Der Knecht 37 war erheblich später von einem Zeichner entworfen

worden, der bereits im Stile T. Stimmers schuf. Amberger war ent-

gegen der ausdrücklichen Aussage der Vorrede an dem Werke nicht

beteiligt. Ihn mit dem Zeichner der Gruppe 6 etc. zu identifizieren,

geht nicht an. Vom Sohne Breu rühren die folgenden Stücke her:

43. —18. Herman Niemants gsell. Abb. Hirths Kulturgeschichtliches

Bilderbuch, I, 450.

44. —21. Fritz Rürenschlundt. I, 452.

45. —22. Caspar spring in d Zech. I, 455.

46. -24. Haintz Stigl hupffer. I, 451.

47. —28. Lorentz Sauberrauß. I, 453.

48. —30. Christi on sorg.

49. -32. Cuntz Obennauß. I, 456.

50. —43. Vrban Rebensafft.

51. —46. Basti Naschauff. I, 449.

52. -47. Mathes Thollerhut.

53. -48. Gylch Winttertroll.

54. _49. Stoffel allweg vol. I, 454.

55. — Der reiche Prasser und der arme Lazarus,

1535. Holzschnitt, aus zwei Blättern zusammen-

gesetzt. 385 X 555. (London, British Museum, koloriert.

— Dodgson, Preuß. Jahrbuch, XXI (1900), S. 212 f.:

J. Breu der Vater.)

kopiert [vgl. Muther, Bilder-Bibeln, Nr. 88], 49 sind neu für den

Teütsch Cicero entworfen), 1 gehört dem Meister F§, 1 von Leon-

hard Beck entstammt dem Theuerdank.

42. — Vom jungen Breu rührt der Schnitt fol. 8 v her. Romische

Frauen umringen kniend die Statue der >gutcn Göttin«. Zwischen

den Tempelsäulen Landschaft mit dem Schlosse und den brennenden

Dörfern des Cicero, der auf einem Maultiere in die Verbannung

zieht. Neben ihm das geschnittene Wort »Cicero«. 90X154. Nach

dessen Tilgung wiederholt im Polydorus Vergilius 1537 und 1544,

in des Dictys Cretensis Troianischem krieg 1540 und im Petrarca,

De Rebus memorandis 1541 fo., fol. 67 v.

12 Figuren aus der Landsknechtreihe David

de Negkers. (Wien, Hauslab-Sammlung im Besitz

des Fürsten Johann von und zu Liechtenstein.)

Die 50 Blatt zählende Serie wurde in den neunziger Jahren

des XVI. Jahrhunderts von David de Negker in Wien von den alten

Stöcken genommen, welche sein Vater Jost in den ersten dreißiger

Jahren zu Augsburg geschnitten hatte. Die Vorrede, welche dem

Wiener Exemplare fehlt, druckte Dodgson im Repertorium XXVI

(1903), S. 116 ff., nach dem Stuttgarter Exemplare ab. Daselbst auch

die gesamte Literatur. Abbildungen der ganzen Reihe in Breunner-

Enkevoerths Kriegsvölkern im Zeitalter der Landsknechte. Wien,

1883. Abt. II.

Jede der Landsknechtfiguren ist in eine Umrahmung gestellt,

deren Arabeskenleisten etwa der Zeit der Drucklegung angehören.

Die Bildflächen messen zirka 280X170. Ober jeder Darstellung der

Name des Knechtes, vier Reimpaare und eine Nummer, unten die

Verlagsdaten David de Negkers.

Nach der Vorrede teilten sich in die Herstellung der Serie

Hans Burgkmair, Christoph Amberger und Jörg Breu. Von Burgkmair

es Paris. (Nr. 56.)

rühren die Nummern 2—5, 9, 15, 17, 20, 26, 31 und 33 her.

Dem Vater Breu gehören die Nummern 1, 8, 13, 14, 16, 19, 25, 27,

29, 35, 39—42, 44, 45 und 50. Von Hans Sebald Beham sind die

Blätter 7 (Pauli 1255), 10 (P. 1256), 11 (P. 1258) und 12 (P. 1257).

Die Blätter 6, 23, 34, 36 und 38 entstammen der Hand eines un-

bekannten Zeichners, vier davon sind nachweisbar Kopien älterer

Vorlagen (vgl. J. v. Falkes Vorrede zu Breunners Publikation, S. 18).

Der Knecht 37 war erheblich später von einem Zeichner entworfen

worden, der bereits im Stile T. Stimmers schuf. Amberger war ent-

gegen der ausdrücklichen Aussage der Vorrede an dem Werke nicht

beteiligt. Ihn mit dem Zeichner der Gruppe 6 etc. zu identifizieren,

geht nicht an. Vom Sohne Breu rühren die folgenden Stücke her:

43. —18. Herman Niemants gsell. Abb. Hirths Kulturgeschichtliches

Bilderbuch, I, 450.

44. —21. Fritz Rürenschlundt. I, 452.

45. —22. Caspar spring in d Zech. I, 455.

46. -24. Haintz Stigl hupffer. I, 451.

47. —28. Lorentz Sauberrauß. I, 453.

48. —30. Christi on sorg.

49. -32. Cuntz Obennauß. I, 456.

50. —43. Vrban Rebensafft.

51. —46. Basti Naschauff. I, 449.

52. -47. Mathes Thollerhut.

53. -48. Gylch Winttertroll.

54. _49. Stoffel allweg vol. I, 454.

55. — Der reiche Prasser und der arme Lazarus,

1535. Holzschnitt, aus zwei Blättern zusammen-

gesetzt. 385 X 555. (London, British Museum, koloriert.

— Dodgson, Preuß. Jahrbuch, XXI (1900), S. 212 f.:

J. Breu der Vater.)