imposante Architektur des Mittelgrundes

aus dem Sankt-Bernhard-Stich von Dirk

Vellertgenommen,denderMonogrammist

auch einmal getreu kopiert hatte1 (B. 8).

Daß unser Meister, der eine so große

Zahl niello-ähnlicher Stiche verfertigte,

tatsächlich italienische Niellen gekannt

habe, ist an sich sehr wahrscheinlich. Einen

Beleg hierfür bietet die Allegorie Herkules

und Omphale (Pass. 273, vgl. Abb. 7). Das

hier zugrunde liegende Niello (abgebildet

bei Laborde: La Gravüre, p. 67) ist übrigens

ja auch von Albrecht Altdorfer (B. 28)

kopiert worden. Seine und unseres Meisters

Arbeit sind aber wohl unabhängig vonein-

ander. Jeder hat das italienische Vorbild

direkt benutzt, Meister S mit größerer

Genauigkeit als der Regensburger, der

zum Beispiel das Detail der Girlande

selbständig verändert und ihr eine doppelte

Schwingung gibt.

Während bei den meisten Künstlern

der nordischen Renaissance die Kopien in

den Anfang ihrer Schaffenszeit, in ihre Aus-

bildungsperiode fallen, hat der Brüsseler

Monogrammist S auch später noch un-

bekümmert dieArbeiten andrer verwendet.

Datiert ist ja keine seiner Kopien, aber

durch die Entstehungszeit seiner Vorbilder

ist ein Terminus annähernd bestimmt:

durch das Datum auf dem Vellertschen

Stich des heiligen Bernhard wissen wir mit

Sicherheit, daß er noch nach dem 3. Ok-

tober des Jahres 1524 kopiert hat. Die

Blätter von Lucas van Leiden, die er be-

nutzte, sind wohl alle zwischen 1510 und 1515 entstanden, die Anbetung der Hirten von Dürer zirka 1510, Apollo und

Diana zirka 1505, und der Koch und seine Frau noch vor 1500. Wenn das früheste nachgewiesene Datum für den

Monogrammisten S das Jahr 1507 ist, wie das von Professor Jaro Springer erwähnte Blatt des Berliner Kabinetts lehrt,

und wenn er damals schon seinen Stil entwickelt hat, wenn er dann noch nach 1524 kopiert, so beweist dies, daß er

das Kopieren nicht nur zu seiner Ausbildung betrieb.

Das Jahr 1524 ist das späteste bisher bekannte Datum für seine Tätigkeit überhaupt.

Die Signatur S F, die auf zweien der sechs Kopien vorkommt, ist sehr selten bei ihm. Auf Originalarbeiten hat er

nur das S, ohne Fecit-Zeichen.

E. Waldmann.

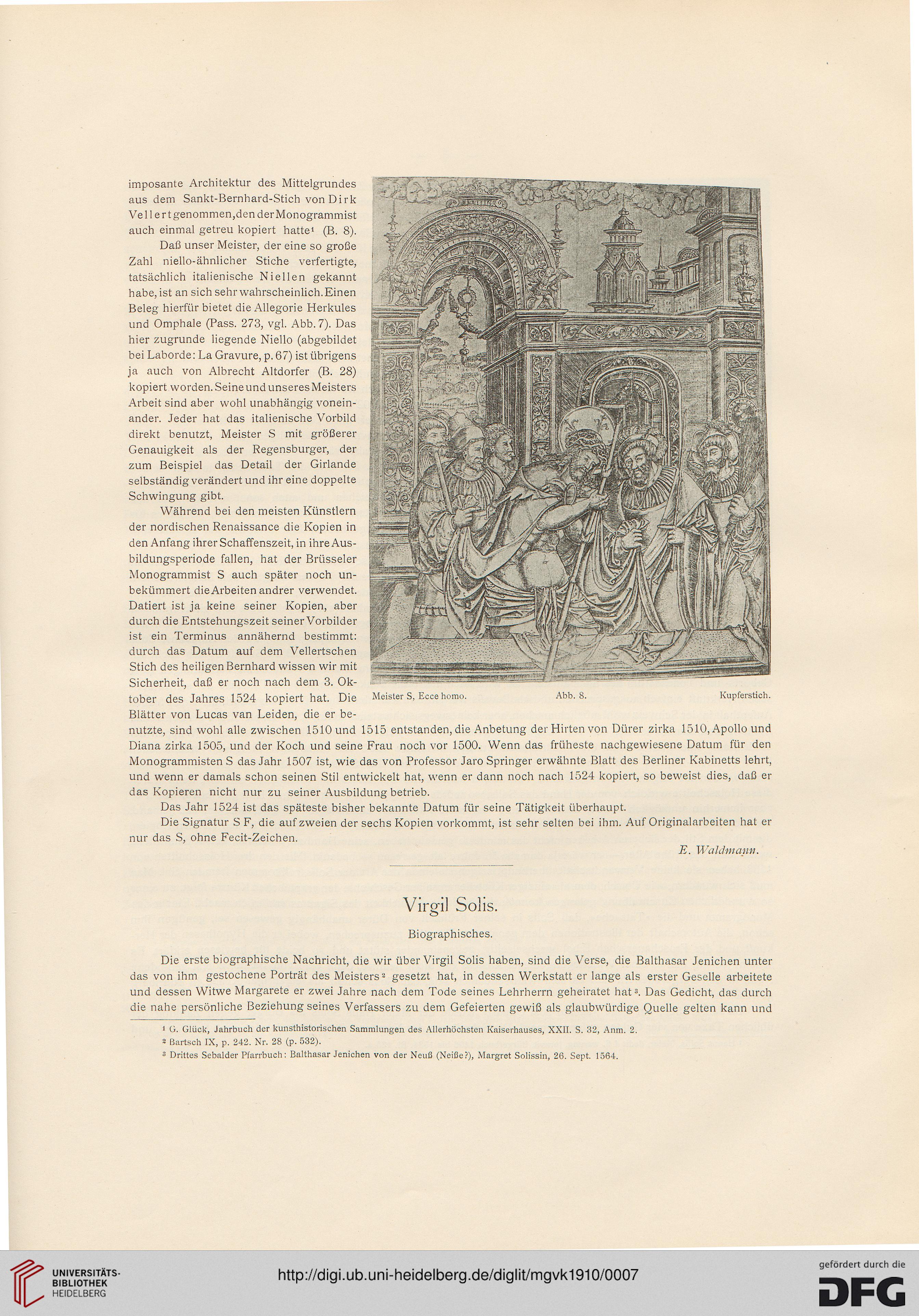

Meister S, Ecce homo.

Abb. 8.

Kupferstich.

Virgil Solis.

Biographisches.

Die erste biographische Nachricht, die wir über Virgil Solis haben, sind die Verse, die Balthasar Jenichen unter

das von ihm gestochene Porträt des Meisters2 gesetzt hat, in dessen Werkstatt er lange als erster Geselle arbeitete

und dessen Witwe Margarete er zwei Jahre nach dem Tode seines Lehrherrn geheiratet hat3. Das Gedicht, das durch

die nahe persönliche Beziehung seines Verfassers zu dem Gefeierten gewiß als glaubwürdige Quelle gelten kann und

1 ü. Glück, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, XXII. S. 32, Anm. 2.

2 Bartsch IX, p. 242. Nr. 28 (p. 532).

3 Drittes Sebalder Pfarrbuch: Balthasar Jenichen von der Neuß (Neiße?), Margret Solissin, 26. Sept. 1564.

aus dem Sankt-Bernhard-Stich von Dirk

Vellertgenommen,denderMonogrammist

auch einmal getreu kopiert hatte1 (B. 8).

Daß unser Meister, der eine so große

Zahl niello-ähnlicher Stiche verfertigte,

tatsächlich italienische Niellen gekannt

habe, ist an sich sehr wahrscheinlich. Einen

Beleg hierfür bietet die Allegorie Herkules

und Omphale (Pass. 273, vgl. Abb. 7). Das

hier zugrunde liegende Niello (abgebildet

bei Laborde: La Gravüre, p. 67) ist übrigens

ja auch von Albrecht Altdorfer (B. 28)

kopiert worden. Seine und unseres Meisters

Arbeit sind aber wohl unabhängig vonein-

ander. Jeder hat das italienische Vorbild

direkt benutzt, Meister S mit größerer

Genauigkeit als der Regensburger, der

zum Beispiel das Detail der Girlande

selbständig verändert und ihr eine doppelte

Schwingung gibt.

Während bei den meisten Künstlern

der nordischen Renaissance die Kopien in

den Anfang ihrer Schaffenszeit, in ihre Aus-

bildungsperiode fallen, hat der Brüsseler

Monogrammist S auch später noch un-

bekümmert dieArbeiten andrer verwendet.

Datiert ist ja keine seiner Kopien, aber

durch die Entstehungszeit seiner Vorbilder

ist ein Terminus annähernd bestimmt:

durch das Datum auf dem Vellertschen

Stich des heiligen Bernhard wissen wir mit

Sicherheit, daß er noch nach dem 3. Ok-

tober des Jahres 1524 kopiert hat. Die

Blätter von Lucas van Leiden, die er be-

nutzte, sind wohl alle zwischen 1510 und 1515 entstanden, die Anbetung der Hirten von Dürer zirka 1510, Apollo und

Diana zirka 1505, und der Koch und seine Frau noch vor 1500. Wenn das früheste nachgewiesene Datum für den

Monogrammisten S das Jahr 1507 ist, wie das von Professor Jaro Springer erwähnte Blatt des Berliner Kabinetts lehrt,

und wenn er damals schon seinen Stil entwickelt hat, wenn er dann noch nach 1524 kopiert, so beweist dies, daß er

das Kopieren nicht nur zu seiner Ausbildung betrieb.

Das Jahr 1524 ist das späteste bisher bekannte Datum für seine Tätigkeit überhaupt.

Die Signatur S F, die auf zweien der sechs Kopien vorkommt, ist sehr selten bei ihm. Auf Originalarbeiten hat er

nur das S, ohne Fecit-Zeichen.

E. Waldmann.

Meister S, Ecce homo.

Abb. 8.

Kupferstich.

Virgil Solis.

Biographisches.

Die erste biographische Nachricht, die wir über Virgil Solis haben, sind die Verse, die Balthasar Jenichen unter

das von ihm gestochene Porträt des Meisters2 gesetzt hat, in dessen Werkstatt er lange als erster Geselle arbeitete

und dessen Witwe Margarete er zwei Jahre nach dem Tode seines Lehrherrn geheiratet hat3. Das Gedicht, das durch

die nahe persönliche Beziehung seines Verfassers zu dem Gefeierten gewiß als glaubwürdige Quelle gelten kann und

1 ü. Glück, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, XXII. S. 32, Anm. 2.

2 Bartsch IX, p. 242. Nr. 28 (p. 532).

3 Drittes Sebalder Pfarrbuch: Balthasar Jenichen von der Neuß (Neiße?), Margret Solissin, 26. Sept. 1564.