in den wenigen Zeilen Tätigkeit, Bedeutung und Ansehen

des Künstlers Solis aufs klarste dartut, sei darum in seiner

Gänze hier angeführt; es lautet:

Virgilivs Solis war ich gnant

Mein Kvnst in aller Welt bekannt

Mit meiner Hant ich erfvr bracht

Das mancher Künstler wart gemacht

Die Kvnstner mich Vater hissen

In zv dienen war ich gflissen

Mit Moln Stechn Illvmminiren

Mit Reißen Eczn vnd Viesiren

Es thet mirs keinr gleich mit Arbt vein

Drvm his ich billich Solis allein

Da ich war in meinem 48. Jar

Vnd 62 die Jarzal Christi war

Fordert mich Gott ab diser Welt

Bin nvn vnter die Seligen gzelt

Nach dieser Angabe wäre der Künstler also im Jahre 1514

geboren worden. Da aber die Taufbücher in den beiden

Nürnberger Hauptkirchen von St. Sebald und St. Lorenz nicht

so weit hinaufreichen und auch sonst archivalische und

verläßlichere historische Nachrichten fehlen, so ist es bis

jetzt unmöglich geblieben, Jahr und Ort der Geburt apo-

diktisch sicherzustellen. Diese Dunkelheit, die um die Her-

kunft des Solis schwebt, zugleich der seltsame, offenbar

latinisierte Name, der in den Bürger- und Meisterbüchern

der Stadt mit einer einzigen, erst in letzter Zeit bekannt

gewordenen Ausnahme (s.u.) vergebensgesucht wird,veranlaßte

den einzigen Biographen des Künstlers, Edgar von Ubisch,

in seiner Dissertation über »Virgil Solis und seine biblischen Illustrationen« (Leipzig 1889) zu der Annahme, Solis

wäre gar kein Nürnberger, sondern ein Schweizer gewesen. Es sei vorausgeschickt, daß die Schrift Ubisch' nicht auf

archivalischem Studium beruht, sondern in willkürlicher Art mit Umgehung sicherer Dokumente Vermutungen über

Geburts- und Todesdatum des Solis aufstellt. So wird auch hier ohne konkrete Angabe die Tatsache der schweizeri-

schen Herkunft einfach ausgesprochen und als Beweis werden rein künstlerische Gründe angeführt, die einen frühen

Aufenthalt in der Schweiz wohl möglich machen, aber keineswegs sicherstellen können. Die Kupferstiche der Schweizer

Kantone und Landsknechte, das von Virgil Solis gemeinsam mit seinem Sohne Nikolaus gestochene Wappen der

Stadt Basel und zum dritten die Illustrationen zu der im Jahre 1531 bei Froschauer in Zürich erschienenen

Bibel (Holbein-Kopien, von denen vier mit einem dem Signum des Solis sehr ähnlichen Zeichen versehen

sind) werden als Argumente vorgebracht. Von diesen scheint mir das letzte am wichtigsten zu sein, denn wären

diese Holzschnitte wirklich von der Hand des Solis, so würde die Hypothese doch einigen Halt gewinnen, wobei es

aber immerhin unmöglich bliebe, dem Solis eine bestimmte Vaterstadt zuzuweisen. Ich glaube kaum, daß jemand,

der sich auch nur oberflächlich mit diesem Künstler beschäftigt hat, darauf verfallen könnte, in den elenden Kopien,

die mit dem Stil der sicheren Arbeiten nicht das mindeste gemein haben, seine Hand zu erkennen, selbst dann nicht,

wenn man das frühe Alter — er wäre ja damals 16 Jahre alt gewesen — bedenkt. Mit den drei Holzschnitten von

1533 haben sie keine Verwandtschaft, überhaupt zeigen sie einen der Art der Solis vollkommen fremden Stil. Man

muß sich wundern, wie Ubisch, dem als einziger Kristeller in seiner Geschichte der graphischen Künste folgt, zu einer

so wunderlichen Zuschreibung gelangen konnte, die bloß die Ähnlichkeit des Signums erklärlich macht. Einzig das

Monogramm und die »Tatsache«, daß Solis in seiner Frühzeit von Dürer unabhängig gewesen sei, genügen ihm

schon, die Autorschaft der Illustrationen dem genannten Künstler zuzusprechen, wobei er die Hypothesen der Her-

kunft und der Froschauerschen Bibel wechselseitig gegeneinander stützt und so beide für bewiesen erklärt. Es

scheint jedoch, daß es einer Widerlegung dieser Ansicht gar nicht bedürfe, denn eine von Baader zuerst gefundene

Notiz in den Bürgerbüchern läßt es sehr wahrscheinlich sein, daß Solis schon als elfjähriger Knabe in Nürnberg

gewesen ist.

Im Jahre 1525, am Tage »sabato post Otmari« wurde der Maler Hans Sollis als Bürger gegen Zahlung der

üblichen Taxe von vier Gulden aufgenommen1. Die Schreibung des Namens mit zwei 1 findet sich auch bei Virgil, und

i Hanns Sollis, Maler, dedit 4 fl. werung, juravit. Bürgerbuch 1496 bis 1534. Bl. 135 a.

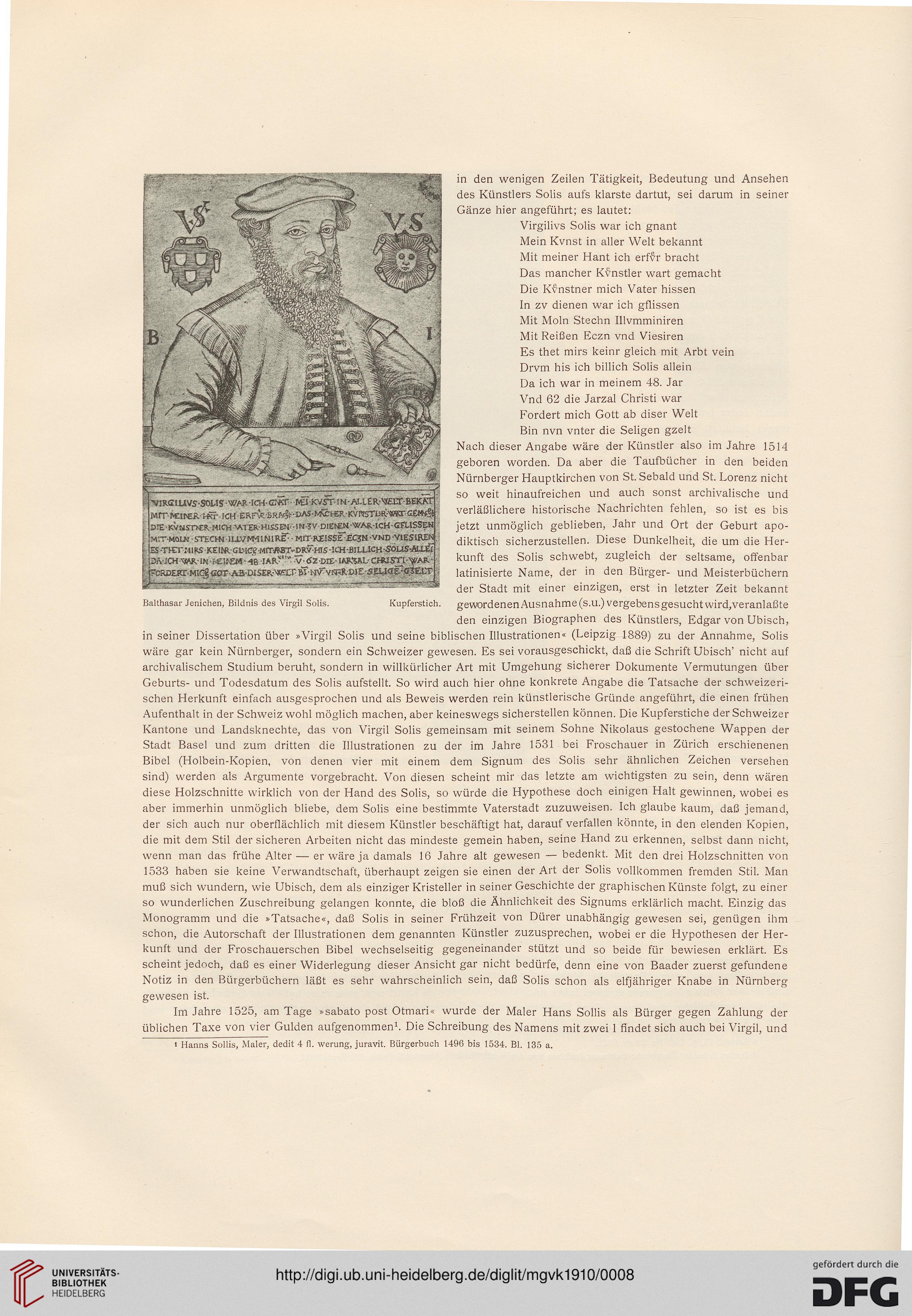

"VIRGIUVS-SOUS ■ WAR ICH- GNtf -MEI KVST-1N - ALLER-WCTBEKW

MIT-HEireR H5r ICH ERFW £RA* D^-^^'KVI^IiR-^a»f§l

OIEKVNSTtf*, MICH VaERHlSSEH-IN-JV DIEt£N-WAR lCH-GftlSSEN

M.T MOLN STEON llXVmiNIRE- • Mrr-R£ISS£*£C3N-VND VIES1REK .

ES THrr ni(tS KEItR Gmce-MrrflST-DKFHIS !l>i-ßJLUCHSOUS-AXß

3AJCH "WR- IN-f.eifEM• 48 JAR-'" V-6Z-DIZ- lAPSAL- CWJSTI-WR-

FCRPERTMIOg HCT- AB-DJSER-NCECT ilNV~ wm^DitS^Q^fteXX

—-—------- r"":>

Balthasar Jenichen, Bildnis des Virgil Solis.

Kupferstich.

des Künstlers Solis aufs klarste dartut, sei darum in seiner

Gänze hier angeführt; es lautet:

Virgilivs Solis war ich gnant

Mein Kvnst in aller Welt bekannt

Mit meiner Hant ich erfvr bracht

Das mancher Künstler wart gemacht

Die Kvnstner mich Vater hissen

In zv dienen war ich gflissen

Mit Moln Stechn Illvmminiren

Mit Reißen Eczn vnd Viesiren

Es thet mirs keinr gleich mit Arbt vein

Drvm his ich billich Solis allein

Da ich war in meinem 48. Jar

Vnd 62 die Jarzal Christi war

Fordert mich Gott ab diser Welt

Bin nvn vnter die Seligen gzelt

Nach dieser Angabe wäre der Künstler also im Jahre 1514

geboren worden. Da aber die Taufbücher in den beiden

Nürnberger Hauptkirchen von St. Sebald und St. Lorenz nicht

so weit hinaufreichen und auch sonst archivalische und

verläßlichere historische Nachrichten fehlen, so ist es bis

jetzt unmöglich geblieben, Jahr und Ort der Geburt apo-

diktisch sicherzustellen. Diese Dunkelheit, die um die Her-

kunft des Solis schwebt, zugleich der seltsame, offenbar

latinisierte Name, der in den Bürger- und Meisterbüchern

der Stadt mit einer einzigen, erst in letzter Zeit bekannt

gewordenen Ausnahme (s.u.) vergebensgesucht wird,veranlaßte

den einzigen Biographen des Künstlers, Edgar von Ubisch,

in seiner Dissertation über »Virgil Solis und seine biblischen Illustrationen« (Leipzig 1889) zu der Annahme, Solis

wäre gar kein Nürnberger, sondern ein Schweizer gewesen. Es sei vorausgeschickt, daß die Schrift Ubisch' nicht auf

archivalischem Studium beruht, sondern in willkürlicher Art mit Umgehung sicherer Dokumente Vermutungen über

Geburts- und Todesdatum des Solis aufstellt. So wird auch hier ohne konkrete Angabe die Tatsache der schweizeri-

schen Herkunft einfach ausgesprochen und als Beweis werden rein künstlerische Gründe angeführt, die einen frühen

Aufenthalt in der Schweiz wohl möglich machen, aber keineswegs sicherstellen können. Die Kupferstiche der Schweizer

Kantone und Landsknechte, das von Virgil Solis gemeinsam mit seinem Sohne Nikolaus gestochene Wappen der

Stadt Basel und zum dritten die Illustrationen zu der im Jahre 1531 bei Froschauer in Zürich erschienenen

Bibel (Holbein-Kopien, von denen vier mit einem dem Signum des Solis sehr ähnlichen Zeichen versehen

sind) werden als Argumente vorgebracht. Von diesen scheint mir das letzte am wichtigsten zu sein, denn wären

diese Holzschnitte wirklich von der Hand des Solis, so würde die Hypothese doch einigen Halt gewinnen, wobei es

aber immerhin unmöglich bliebe, dem Solis eine bestimmte Vaterstadt zuzuweisen. Ich glaube kaum, daß jemand,

der sich auch nur oberflächlich mit diesem Künstler beschäftigt hat, darauf verfallen könnte, in den elenden Kopien,

die mit dem Stil der sicheren Arbeiten nicht das mindeste gemein haben, seine Hand zu erkennen, selbst dann nicht,

wenn man das frühe Alter — er wäre ja damals 16 Jahre alt gewesen — bedenkt. Mit den drei Holzschnitten von

1533 haben sie keine Verwandtschaft, überhaupt zeigen sie einen der Art der Solis vollkommen fremden Stil. Man

muß sich wundern, wie Ubisch, dem als einziger Kristeller in seiner Geschichte der graphischen Künste folgt, zu einer

so wunderlichen Zuschreibung gelangen konnte, die bloß die Ähnlichkeit des Signums erklärlich macht. Einzig das

Monogramm und die »Tatsache«, daß Solis in seiner Frühzeit von Dürer unabhängig gewesen sei, genügen ihm

schon, die Autorschaft der Illustrationen dem genannten Künstler zuzusprechen, wobei er die Hypothesen der Her-

kunft und der Froschauerschen Bibel wechselseitig gegeneinander stützt und so beide für bewiesen erklärt. Es

scheint jedoch, daß es einer Widerlegung dieser Ansicht gar nicht bedürfe, denn eine von Baader zuerst gefundene

Notiz in den Bürgerbüchern läßt es sehr wahrscheinlich sein, daß Solis schon als elfjähriger Knabe in Nürnberg

gewesen ist.

Im Jahre 1525, am Tage »sabato post Otmari« wurde der Maler Hans Sollis als Bürger gegen Zahlung der

üblichen Taxe von vier Gulden aufgenommen1. Die Schreibung des Namens mit zwei 1 findet sich auch bei Virgil, und

i Hanns Sollis, Maler, dedit 4 fl. werung, juravit. Bürgerbuch 1496 bis 1534. Bl. 135 a.

"VIRGIUVS-SOUS ■ WAR ICH- GNtf -MEI KVST-1N - ALLER-WCTBEKW

MIT-HEireR H5r ICH ERFW £RA* D^-^^'KVI^IiR-^a»f§l

OIEKVNSTtf*, MICH VaERHlSSEH-IN-JV DIEt£N-WAR lCH-GftlSSEN

M.T MOLN STEON llXVmiNIRE- • Mrr-R£ISS£*£C3N-VND VIES1REK .

ES THrr ni(tS KEItR Gmce-MrrflST-DKFHIS !l>i-ßJLUCHSOUS-AXß

3AJCH "WR- IN-f.eifEM• 48 JAR-'" V-6Z-DIZ- lAPSAL- CWJSTI-WR-

FCRPERTMIOg HCT- AB-DJSER-NCECT ilNV~ wm^DitS^Q^fteXX

—-—------- r"":>

Balthasar Jenichen, Bildnis des Virgil Solis.

Kupferstich.