i

um 1805 entstandenes Bild

(bei Frau Friedmann-Oli-

vier, der Mutter von Frau

Schmiedl, inTegernsee) zeigt

die Kinder Eduard und

Fanny Heller als geflügelte

Amoretten aneinander ge-

schmiegt; auch dies ein vor-

treffliches Wiener Bild, für

das ich vorderhand einen

bestimmten Meister nicht

nennen möchte. Es zeigt in

seinem ganzen Charakter

und seiner Anlehnung an

'^V ■ '"'' Reynoldssche Auffassung

j '■'^^W^aBI das allmähliche Einsickern

j i jmJ\ •' jjßfc. englischer l'orträtkunst. als

,f% >}, ■?"} §•'' dessen Anfang Fügers Kon*

H takt mit der englischen Ko-

H lonie in Neapel (1781 bis

1783)' gelten mag und das

pH sich nach dem Wiener Kon-

H greß und Lawrences Auf-

m& enthalt in Wien in ein wahres

■jäft Einströmen umwandelt.

,: Diesem engeren Künstler-

täjm bund, den die Oliviermit den

|\'"" ihnen zweifellos von Dres-

Ha den her bekannten Schnorr

von Carolsfeld bildeten —

£m Ludwig war seit 1804,

H Eduard seit 1810, Julius seit

|P 1811 in Wien- — gesellte

Ggf sich im selben Jahre Philipp

W Veit, und die von dessen

Stiefvater Friedrich Schlegel

1812 gehaltenen »Vorlesun-

gen über die Geschichte der

alten und neuen Literatur«

sowie der Kontakt mit dem

geistvollen Manne mögen die allgemeine geistige Kultur beeinflußt haben, obschon Julius Schnorr später eine

literarische Befruchtung durch Schlegel ausdrücklich in Abrede stellte». Den gesellschaftlichen Kontakt Schlegels

mit diesem Malerkreis bezeugt die Eintragung vom 13. Februar 1812 in Josef von Eichendorffs jüngst veröffent-

lichtem Tagebuch (Eichendorff, Sämtliche Werke, XI, 308), der bei der Geburtstagsfeier Philipp Veits im Hause

Schlegels auch »den prätiösen Maler Olivier aus Dessau« trifft, ferner auch die Erwähnung Friedrich Oliviers

in dem Briefe Philipp Veits an seine Mutter vom 12. April 1813 (J. M. Raich, Dorothea von Schlegel und deren

Söhne, Mainz 1881, II, S. 160). Eine Unterbrechung der Studien brachte der Krieg von 1813, der Philipp Veit

aus der Verzettelung und Haltlosigkeit seiner letzten Wiener Zeit zu künstlerischer Betätigung zurückführen,

der ganzen Künstlergruppe aber die ethische Auffassung stärken sollte, die die jüngere Generation als den

Kern ihres Gegensatzes zur älteren empfand*. »Mehrere hier sich aufhaltende Landsleute (Theodor Körner, Göschen

aus Leipzig, Olivier von Dessau, zwei jüngere Schnorr, nicht der älteste) sind auf die unglückliche Idee geraten, von

f

ibb.

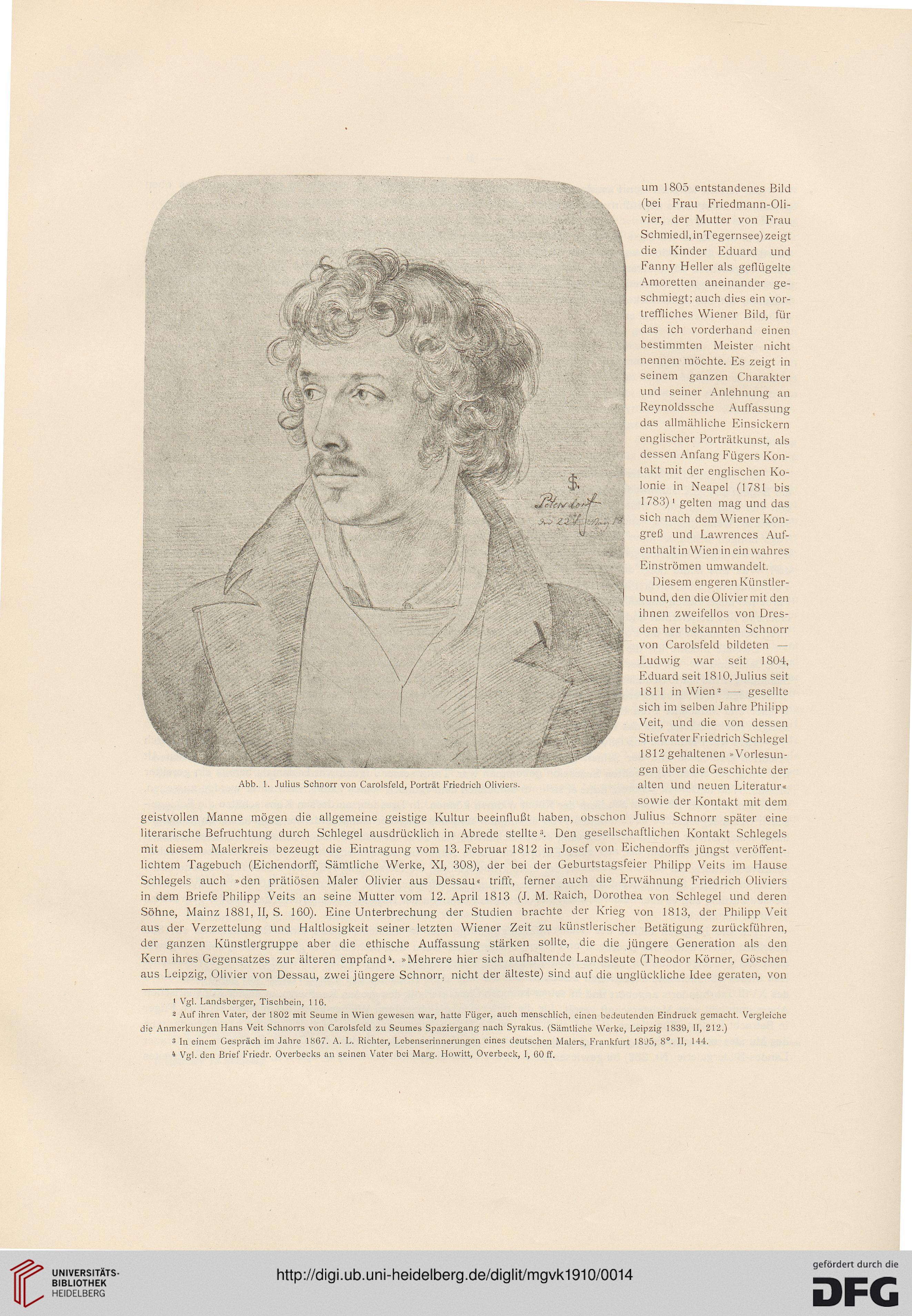

Julius Schnorr von Carolsfeld, Porträt Friedrich Oliviers

1 Vgl. Landsberger, Tischbein, 116.

2 Auf ihren Vater, der 1802 mit Seume in Wien gewesen war, hatte Füger, auch menschlich, einen bedeutenden Eindruck gemacht. Vergleiche

die Anmerkungen Hans Veit Schnorrs von Carolsfeld zu Seumes Spaziergang nach Syrakus. (Sämtliche Werke, Leipzig 1839, II, 212.)

3 In einem Gespräch im Jahre 1867. A. L. Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, Frankfurt 18J5, 8°. II, 144.

* Vgl. den Brief Friedr. Overbecks an seinen Vater bei Marg. Howitt, Overbeck, I, 60 ff.

um 1805 entstandenes Bild

(bei Frau Friedmann-Oli-

vier, der Mutter von Frau

Schmiedl, inTegernsee) zeigt

die Kinder Eduard und

Fanny Heller als geflügelte

Amoretten aneinander ge-

schmiegt; auch dies ein vor-

treffliches Wiener Bild, für

das ich vorderhand einen

bestimmten Meister nicht

nennen möchte. Es zeigt in

seinem ganzen Charakter

und seiner Anlehnung an

'^V ■ '"'' Reynoldssche Auffassung

j '■'^^W^aBI das allmähliche Einsickern

j i jmJ\ •' jjßfc. englischer l'orträtkunst. als

,f% >}, ■?"} §•'' dessen Anfang Fügers Kon*

H takt mit der englischen Ko-

H lonie in Neapel (1781 bis

1783)' gelten mag und das

pH sich nach dem Wiener Kon-

H greß und Lawrences Auf-

m& enthalt in Wien in ein wahres

■jäft Einströmen umwandelt.

,: Diesem engeren Künstler-

täjm bund, den die Oliviermit den

|\'"" ihnen zweifellos von Dres-

Ha den her bekannten Schnorr

von Carolsfeld bildeten —

£m Ludwig war seit 1804,

H Eduard seit 1810, Julius seit

|P 1811 in Wien- — gesellte

Ggf sich im selben Jahre Philipp

W Veit, und die von dessen

Stiefvater Friedrich Schlegel

1812 gehaltenen »Vorlesun-

gen über die Geschichte der

alten und neuen Literatur«

sowie der Kontakt mit dem

geistvollen Manne mögen die allgemeine geistige Kultur beeinflußt haben, obschon Julius Schnorr später eine

literarische Befruchtung durch Schlegel ausdrücklich in Abrede stellte». Den gesellschaftlichen Kontakt Schlegels

mit diesem Malerkreis bezeugt die Eintragung vom 13. Februar 1812 in Josef von Eichendorffs jüngst veröffent-

lichtem Tagebuch (Eichendorff, Sämtliche Werke, XI, 308), der bei der Geburtstagsfeier Philipp Veits im Hause

Schlegels auch »den prätiösen Maler Olivier aus Dessau« trifft, ferner auch die Erwähnung Friedrich Oliviers

in dem Briefe Philipp Veits an seine Mutter vom 12. April 1813 (J. M. Raich, Dorothea von Schlegel und deren

Söhne, Mainz 1881, II, S. 160). Eine Unterbrechung der Studien brachte der Krieg von 1813, der Philipp Veit

aus der Verzettelung und Haltlosigkeit seiner letzten Wiener Zeit zu künstlerischer Betätigung zurückführen,

der ganzen Künstlergruppe aber die ethische Auffassung stärken sollte, die die jüngere Generation als den

Kern ihres Gegensatzes zur älteren empfand*. »Mehrere hier sich aufhaltende Landsleute (Theodor Körner, Göschen

aus Leipzig, Olivier von Dessau, zwei jüngere Schnorr, nicht der älteste) sind auf die unglückliche Idee geraten, von

f

ibb.

Julius Schnorr von Carolsfeld, Porträt Friedrich Oliviers

1 Vgl. Landsberger, Tischbein, 116.

2 Auf ihren Vater, der 1802 mit Seume in Wien gewesen war, hatte Füger, auch menschlich, einen bedeutenden Eindruck gemacht. Vergleiche

die Anmerkungen Hans Veit Schnorrs von Carolsfeld zu Seumes Spaziergang nach Syrakus. (Sämtliche Werke, Leipzig 1839, II, 212.)

3 In einem Gespräch im Jahre 1867. A. L. Richter, Lebenserinnerungen eines deutschen Malers, Frankfurt 18J5, 8°. II, 144.

* Vgl. den Brief Friedr. Overbecks an seinen Vater bei Marg. Howitt, Overbeck, I, 60 ff.