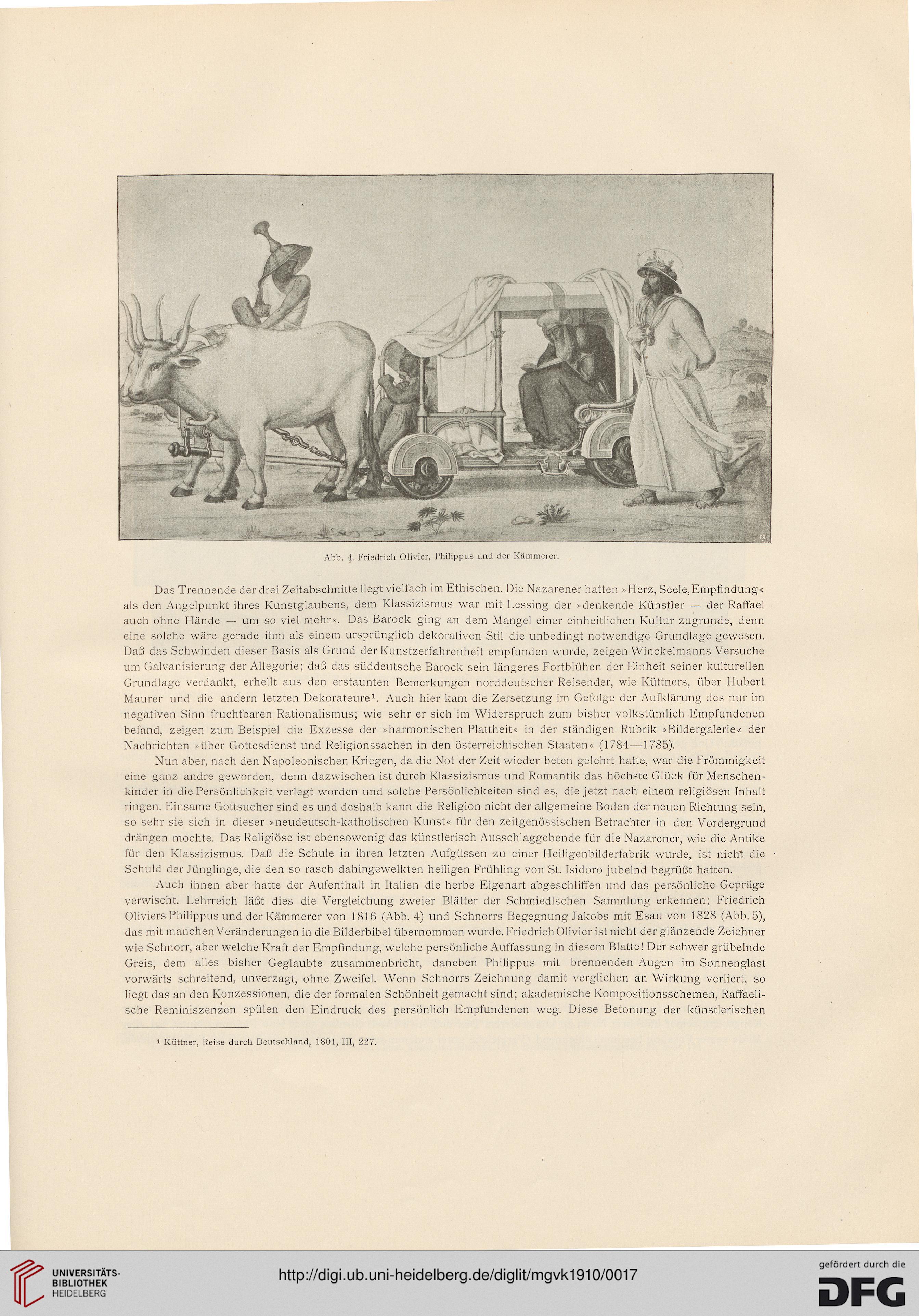

Abb. 4. Friedrich Olivier, Philippus und der Kämmerer.

Das Trennende der drei Zeitabschnitte liegt vielfach im Ethischen. Die Nazarener hatten »Herz, Seele,Empfindung«

als den Angelpunkt ihres Kunstglaubens, dem Klassizismus war mit Lessing der »denkende Künstler — der Raffael

auch ohne Hände — um so viel mehr«. Das Barock ging an dem Mangel einer einheitlichen Kultur zugrunde, denn

eine solche wäre gerade ihm als einem ursprünglich dekorativen Stil die unbedingt notwendige Grundlage gewesen.

Daß das Schwinden dieser Basis als Grund der Kunstzerfahrenheit empfunden wurde, zeigen Winckelmanns Versuche

um Galvanisierung der Allegorie; daß das süddeutsche Barock sein längeres Fortblühen der Einheit seiner kulturellen

Grundlage verdankt, erhellt aus den erstaunten Bemerkungen norddeutscher Reisender, wie Küttners, über Hubert

Maurer und die andern letzten Dekorateure1. Auch hier kam die Zersetzung im Gefolge der Aufklärung des nur im

negativen Sinn fruchtbaren Rationalismus; wie sehr er sich im Widerspruch zum bisher volkstümlich Empfundenen

befand, zeigen zum Beispiel die Exzesse der »harmonischen Plattheit« in der ständigen Rubrik »Bildergalerie« der

Nachrichten »über Gottesdienst und Religionssachen in den österreichischen Staaten« (1784—1785).

Nun aber, nach den Napoleonischen Kriegen, da die Not der Zeit wieder beten gelehrt hatte, war die Frömmigkeit

eine ganz andre geworden, denn dazwischen ist durch Klassizismus und Romantik das höchste Glück für Menschen-

kinder in die Persönlichkeit verlegt worden und solche Persönlichkeiten sind es, die jetzt nach einem religiösen Inhalt

ringen. Einsame Gottsucher sind es und deshalb kann die Religion nicht der allgemeine Boden der neuen Richtung sein,

so sehr sie sich in dieser »neudeutsch-katholischen Kunst« für den zeitgenössischen Betrachter in den Vordergrund

drängen mochte. Das Religiöse ist ebensowenig das künstlerisch Ausschlaggebende für die Nazarener, wie die Antike

für den Klassizismus. Daß die Schule in ihren letzten Aufgüssen zu einer Heiligenbilderfabrik wurde, ist nicht die

Schuld der Jünglinge, die den so rasch dahingewelkten heiligen Frühling von St. Isidoro jubelnd begrüßt hatten.

Auch ihnen aber hatte der Aufenthalt in Italien die herbe Eigenart abgeschliffen und das persönliche Gepräge

verwischt. Lehrreich läßt dies die Vergleichung zweier Blätter der Schmiedischen Sammlung erkennen; Friedrich

Oliviers Philippus und der Kämmerer von 1816 (Abb. 4) und Schnorrs Begegnung Jakobs mit Esau von 1828 (Abb. 5),

das mit manchen Veränderungen in die Bilderbibel übernommen wurde. Friedrich Olivier ist nicht der glänzende Zeichner

wie Schnorr, aber welche Kraft der Empfindung, welche persönliche Auffassung in diesem Blatte! Der schwer grübelnde

Greis, dem alles bisher Geglaubte zusammenbricht, daneben Philippus mit brennenden Augen im Sonnenglast

vorwärts schreitend, unverzagt, ohne Zweifel. Wenn Schnorrs Zeichnung damit verglichen an Wirkung verliert, so

liegt das an den Konzessionen, die der formalen Schönheit gemacht sind; akademische Kompositionsschemen, Raffaeli-

sche Reminiszenzen spülen den Eindruck des persönlich Empfundenen weg. Diese Betonung der künstlerischen

i Küttner, Reise durch Deutschland, 1801, III, 227.

Das Trennende der drei Zeitabschnitte liegt vielfach im Ethischen. Die Nazarener hatten »Herz, Seele,Empfindung«

als den Angelpunkt ihres Kunstglaubens, dem Klassizismus war mit Lessing der »denkende Künstler — der Raffael

auch ohne Hände — um so viel mehr«. Das Barock ging an dem Mangel einer einheitlichen Kultur zugrunde, denn

eine solche wäre gerade ihm als einem ursprünglich dekorativen Stil die unbedingt notwendige Grundlage gewesen.

Daß das Schwinden dieser Basis als Grund der Kunstzerfahrenheit empfunden wurde, zeigen Winckelmanns Versuche

um Galvanisierung der Allegorie; daß das süddeutsche Barock sein längeres Fortblühen der Einheit seiner kulturellen

Grundlage verdankt, erhellt aus den erstaunten Bemerkungen norddeutscher Reisender, wie Küttners, über Hubert

Maurer und die andern letzten Dekorateure1. Auch hier kam die Zersetzung im Gefolge der Aufklärung des nur im

negativen Sinn fruchtbaren Rationalismus; wie sehr er sich im Widerspruch zum bisher volkstümlich Empfundenen

befand, zeigen zum Beispiel die Exzesse der »harmonischen Plattheit« in der ständigen Rubrik »Bildergalerie« der

Nachrichten »über Gottesdienst und Religionssachen in den österreichischen Staaten« (1784—1785).

Nun aber, nach den Napoleonischen Kriegen, da die Not der Zeit wieder beten gelehrt hatte, war die Frömmigkeit

eine ganz andre geworden, denn dazwischen ist durch Klassizismus und Romantik das höchste Glück für Menschen-

kinder in die Persönlichkeit verlegt worden und solche Persönlichkeiten sind es, die jetzt nach einem religiösen Inhalt

ringen. Einsame Gottsucher sind es und deshalb kann die Religion nicht der allgemeine Boden der neuen Richtung sein,

so sehr sie sich in dieser »neudeutsch-katholischen Kunst« für den zeitgenössischen Betrachter in den Vordergrund

drängen mochte. Das Religiöse ist ebensowenig das künstlerisch Ausschlaggebende für die Nazarener, wie die Antike

für den Klassizismus. Daß die Schule in ihren letzten Aufgüssen zu einer Heiligenbilderfabrik wurde, ist nicht die

Schuld der Jünglinge, die den so rasch dahingewelkten heiligen Frühling von St. Isidoro jubelnd begrüßt hatten.

Auch ihnen aber hatte der Aufenthalt in Italien die herbe Eigenart abgeschliffen und das persönliche Gepräge

verwischt. Lehrreich läßt dies die Vergleichung zweier Blätter der Schmiedischen Sammlung erkennen; Friedrich

Oliviers Philippus und der Kämmerer von 1816 (Abb. 4) und Schnorrs Begegnung Jakobs mit Esau von 1828 (Abb. 5),

das mit manchen Veränderungen in die Bilderbibel übernommen wurde. Friedrich Olivier ist nicht der glänzende Zeichner

wie Schnorr, aber welche Kraft der Empfindung, welche persönliche Auffassung in diesem Blatte! Der schwer grübelnde

Greis, dem alles bisher Geglaubte zusammenbricht, daneben Philippus mit brennenden Augen im Sonnenglast

vorwärts schreitend, unverzagt, ohne Zweifel. Wenn Schnorrs Zeichnung damit verglichen an Wirkung verliert, so

liegt das an den Konzessionen, die der formalen Schönheit gemacht sind; akademische Kompositionsschemen, Raffaeli-

sche Reminiszenzen spülen den Eindruck des persönlich Empfundenen weg. Diese Betonung der künstlerischen

i Küttner, Reise durch Deutschland, 1801, III, 227.