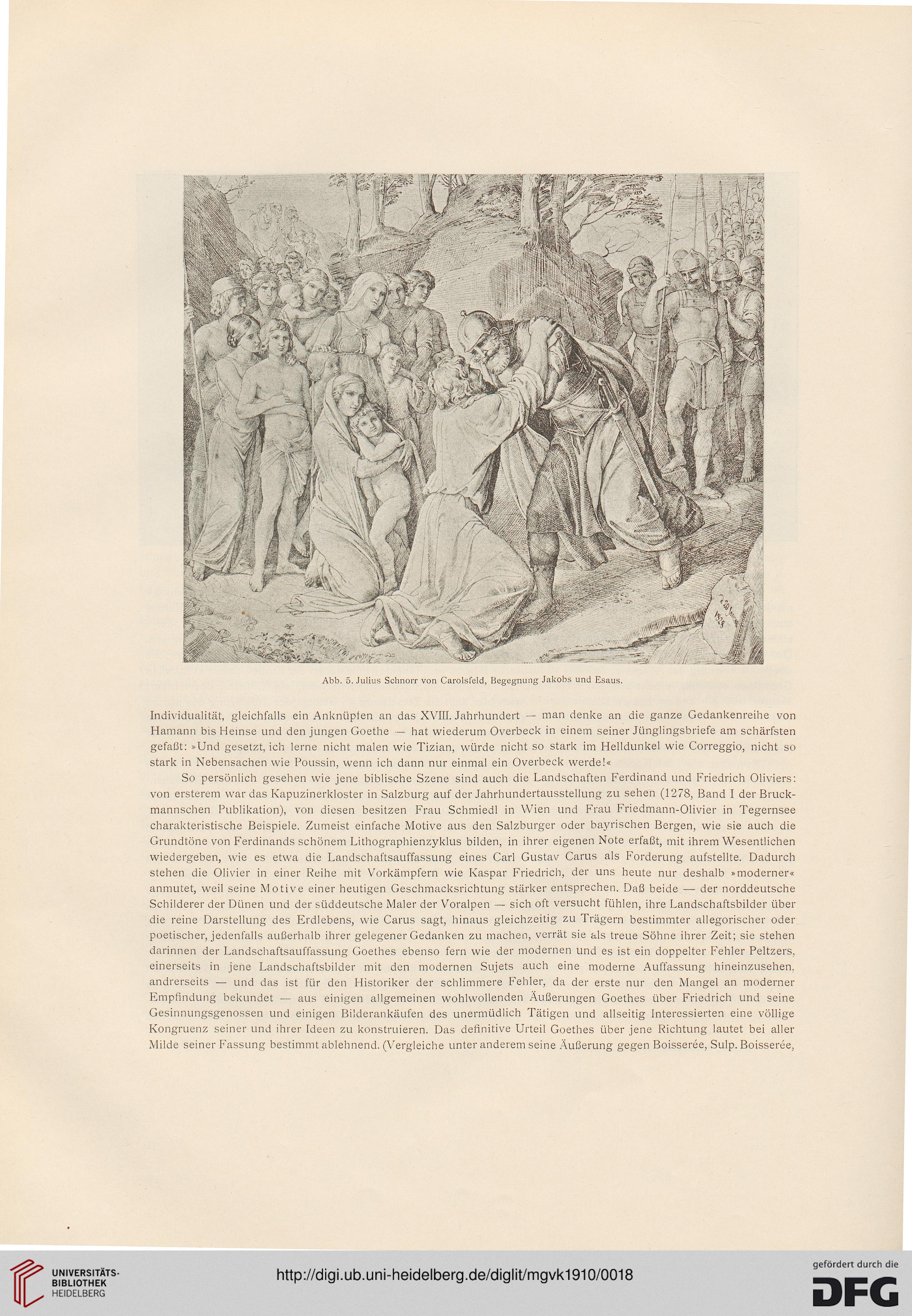

Abb. 5. Julius Schnorr von Carolsfeld, Begegnung Jakobs und Esaus.

Individualität, gleichfalls ein Anknüpfen an das XVIII. Jahrhundert — man denke an die ganze Gedankenreihe von

Hamann bis Heinse und den jungen Goethe — hat wiederum Overbeck in einem seiner Jünglingsbriefe am schärfsten

gefaßt: »Und gesetzt, ich lerne nicht malen wie Tizian, würde nicht so stark im Helldunkel wie Correggio, nicht so

stark in Nebensachen wie Poussin, wenn ich dann nur einmal ein Overbeck werde!«

So persönlich gesehen wie jene biblische Szene sind auch die Landschaften Ferdinand und Friedrich Oliviers:

von ersterem war das Kapuzinerkloster in Salzburg auf der Jahrhundertausstellung zu sehen (1278, Band I der Bruck-

mannschen Publikation), von diesen besitzen Frau Schmiedl in Wien und Frau Friedmann-Olivier in Tegernsee

charakteristische Beispiele. Zumeist einfache Motive aus den Salzburger oder bayrischen Bergen, wie sie auch die

Grundtöne von Ferdinands schönem Lithographienzyklus bilden, in ihrer eigenen Note erfaßt, mit ihrem Wesentlichen

wiedergeben, wie es etwa die Landschaftsauffassung eines Carl Gustav Carus als Forderung aufstellte. Dadurch

stehen die Olivier in einer Reihe mit Vorkämpfern wie Kaspar Friedrich, der uns heute nur deshalb »moderner«

anmutet, weil seine Motive einer heutigen Geschmacksrichtung stärker entsprechen. Daß beide — der norddeutsche

Schilderer der Dünen und der süddeutsche Maler der Voralpen — sich oft versucht fühlen, ihre Landschaftsbilder über

die reine Darstellung des Erdlebens, wie Carus sagt, hinaus gleichzeitig zu Trägern bestimmter allegorischer oder

poetischer, jedenfalls außerhalb ihrer gelegener Gedanken zu machen, verrät sie als treue Söhne ihrer Zeit; sie stehen

darinnen der Landschaftsauffassung Goethes ebenso fern wie der modernen und es ist ein doppelter Fehler Peltzers,

einerseits in jene Landschaftsbilder mit den modernen Sujets auch eine moderne Auffassung hineinzusehen,

andrerseits — und das ist für den Historiker der schlimmere Fehler, da der erste nur den Mangel an moderner

Empfindung bekundet — aus einigen allgemeinen wohlwollenden Äußerungen Goethes über Friedrich und seine

Gesinnungsgenossen und einigen Bilderankäufen des unermüdlich Tätigen und allseitig Interessierten eine völlige

Kongruenz seiner und ihrer Ideen zu konstruieren. Das definitive Urteil Goethes über jene Richtung lautet bei aller

Milde seiner Fassung bestimmt ablehnend. (Vergleiche unter anderem seine Äußerung gegen Boisseree, Sulp. Boisseree,

Individualität, gleichfalls ein Anknüpfen an das XVIII. Jahrhundert — man denke an die ganze Gedankenreihe von

Hamann bis Heinse und den jungen Goethe — hat wiederum Overbeck in einem seiner Jünglingsbriefe am schärfsten

gefaßt: »Und gesetzt, ich lerne nicht malen wie Tizian, würde nicht so stark im Helldunkel wie Correggio, nicht so

stark in Nebensachen wie Poussin, wenn ich dann nur einmal ein Overbeck werde!«

So persönlich gesehen wie jene biblische Szene sind auch die Landschaften Ferdinand und Friedrich Oliviers:

von ersterem war das Kapuzinerkloster in Salzburg auf der Jahrhundertausstellung zu sehen (1278, Band I der Bruck-

mannschen Publikation), von diesen besitzen Frau Schmiedl in Wien und Frau Friedmann-Olivier in Tegernsee

charakteristische Beispiele. Zumeist einfache Motive aus den Salzburger oder bayrischen Bergen, wie sie auch die

Grundtöne von Ferdinands schönem Lithographienzyklus bilden, in ihrer eigenen Note erfaßt, mit ihrem Wesentlichen

wiedergeben, wie es etwa die Landschaftsauffassung eines Carl Gustav Carus als Forderung aufstellte. Dadurch

stehen die Olivier in einer Reihe mit Vorkämpfern wie Kaspar Friedrich, der uns heute nur deshalb »moderner«

anmutet, weil seine Motive einer heutigen Geschmacksrichtung stärker entsprechen. Daß beide — der norddeutsche

Schilderer der Dünen und der süddeutsche Maler der Voralpen — sich oft versucht fühlen, ihre Landschaftsbilder über

die reine Darstellung des Erdlebens, wie Carus sagt, hinaus gleichzeitig zu Trägern bestimmter allegorischer oder

poetischer, jedenfalls außerhalb ihrer gelegener Gedanken zu machen, verrät sie als treue Söhne ihrer Zeit; sie stehen

darinnen der Landschaftsauffassung Goethes ebenso fern wie der modernen und es ist ein doppelter Fehler Peltzers,

einerseits in jene Landschaftsbilder mit den modernen Sujets auch eine moderne Auffassung hineinzusehen,

andrerseits — und das ist für den Historiker der schlimmere Fehler, da der erste nur den Mangel an moderner

Empfindung bekundet — aus einigen allgemeinen wohlwollenden Äußerungen Goethes über Friedrich und seine

Gesinnungsgenossen und einigen Bilderankäufen des unermüdlich Tätigen und allseitig Interessierten eine völlige

Kongruenz seiner und ihrer Ideen zu konstruieren. Das definitive Urteil Goethes über jene Richtung lautet bei aller

Milde seiner Fassung bestimmt ablehnend. (Vergleiche unter anderem seine Äußerung gegen Boisseree, Sulp. Boisseree,