— 34 —

Der Holzschnitt ist selten und nur flüchtig in der Fachliteratur erwähnt worden.1 Gedeutet ward er entweder

als Predigt eines Apostels (Dodgson) oder als Predigt des Täufers (Wurzbach). Es liegt natürlich auf der Hand, in

einem Prediger in der Wüste Johannes den Täufer zu erkennen, namentlich wenn eine Taufe im Hintergrund dar-

gestellt ist. Wenn man aber etwas näher zusieht, verliert diese Deutung ihre Sicherheit. Erstens trägt der Prediger

nicht die für Johannes traditionelle Kleidung aus Kamelhaar, sondern das konventionelle, pseudoklassische Gewand,

welches bei Künstlern der Renaissance den Aposteln am häufigsten zuteil wird. Zweitens stehen zwei Pferde auf dem

Wege neben dem Flusse, was zur Taufe des äthiopischen Eunuchen durch den Apostel Philippus besser stimmt. Damit

würde das schon als Kostümbild interessante Blatt noch mehr an ikonographischer Bedeutung gewinnen, da dieses

Sujet vor Rembrandts Zeiten wohl selten von einem Künstler zum Thema gewählt wurde.2 Wenn schon die kleine

Szene im Hintergrund zu den Worten der Heiligen Schrift (Acta Apostolorum, VIII. 38) paßt, so fehlt im selben Kapitel

auch eine Erklärung des Vorganges nicht, der im Vordergrund als die Hauptsache dargestellt ist. Das ganze Kapitel vom

fünften Vers an gilt der

Tätigkeit des sonst selten

erwähnten Apostels Philip-

pus als Missionär, zunächst

unter den Samaritanern,

dann (Vers 26 bis 39) süd-

lich von Jerusalem, wo er

auf dem Wege nach Gaza

dem Eunuchen begegnet,

und schließlich (Vers 40)

längs der Seeküste von

Azotus nach Caesarea.

Hier wäre dann das Haupt-

thema des Kapitels,3 das

Predigen des Philippus

unter den Samaritanern,

dargestellt. Die vornehmen

Frauen im Vordergrunde

muten sehr italienisch an.

Köstlich ist die Haltung

des Kopfes einer älteren

Zuhörerin rechts, das Kinn

auf der Hand, dem Leben

abgelauscht. Hinter den

Frauen stehtrechts ein ech-

ter Türke, weiter links sieht

man auch den für Swart

besonders auf der Schiffs-

predigt Christi (B. VII.

492.1)* charakteristischen

»Zylinder«.

Wenn man aber die

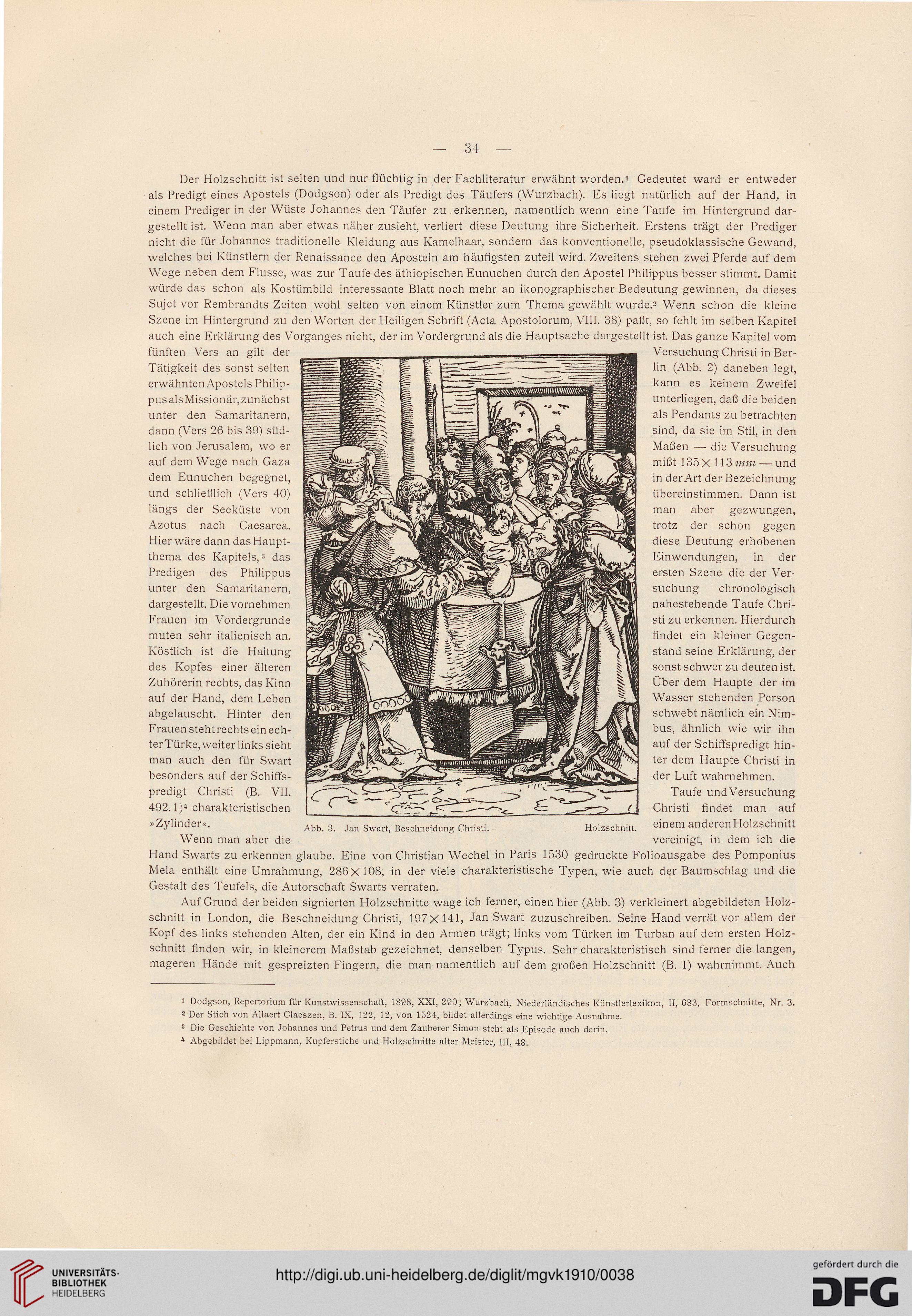

Abb. 3. Jan Swart, Beschneidung Christi.

Holzschnitt.

Versuchung Christi in Ber-

lin (Abb. 2) daneben legt,

kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß die beiden

als Pendants zu betrachten

sind, da sie im Stil, in den

Maßen — die Versuchung

mißt 135 X 113 mm — und

in der Art der Bezeichnung

übereinstimmen. Dann ist

man aber gezwungen,

trotz der schon gegen

diese Deutung erhobenen

Einwendungen, in der

ersten Szene die der Ver-

suchung chronologisch

nahestehende Taufe Chri-

sti zu erkennen. Hierdurch

findet ein kleiner Gegen-

stand seine Erklärung, der

sonst schwer zu deuten ist.

Über dem Haupte der im

Wasser stehenden Person

schwebt nämlich ein Nim-

bus, ähnlich wie wir ihn

auf der Schiffspredigt hin-

ter dem Haupte Christi in

der Luft wahrnehmen.

Taufe und Versuchung

Christi findet man auf

einem anderen Holzschnitt

vereinigt, in dem ich die

Hand Swarts zu erkennen glaube. Eine von Christian Wechel in Paris 1530 gedruckte Folioausgabe des Pomponius

Mela enthält eine Umrahmung, 286X108, in der viele charakteristische Typen, wie auch der Baumschlag und die

Gestalt des Teufels, die Autorschaft Swarts verraten.

Auf Grund der beiden signierten Holzschnitte wage ich ferner, einen hier (Abb. 3) verkleinert abgebildeten Holz-

schnitt in London, die Beschneidung Christi, 197x141, Jan Swart zuzuschreiben. Seine Hand verrät vor allem der

Kopf des links stehenden Alten, der ein Kind in den Armen trägt; links vom Türken im Turban auf dem ersten Holz-

schnitt finden wir, in kleinerem Maßstab gezeichnet, denselben Typus. Sehr charakteristisch sind ferner die langen,

mageren Hände mit gespreizten Fingern, die man namentlich auf dem großen Holzschnitt (B. 1) wahrnimmt. Auch

1 Dodgson, Repertorium für Kunstwissenschaft, 1898, XXI, 290; Wurzbach, Niederländisches Künstlerlexikon, II, 683, Formschnitte, Nr. 3.

2 Der Stich von Allaert Claeszen, B. IX, 122, 12, von 1524, bildet allerdings eine wichtige Ausnahme.

3 Die Geschichte von Johannes und Petrus und dem Zauberer Simon steht als Episode auch darin.

* Abgebildet bei Lippmann, Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister, III, 48.

Der Holzschnitt ist selten und nur flüchtig in der Fachliteratur erwähnt worden.1 Gedeutet ward er entweder

als Predigt eines Apostels (Dodgson) oder als Predigt des Täufers (Wurzbach). Es liegt natürlich auf der Hand, in

einem Prediger in der Wüste Johannes den Täufer zu erkennen, namentlich wenn eine Taufe im Hintergrund dar-

gestellt ist. Wenn man aber etwas näher zusieht, verliert diese Deutung ihre Sicherheit. Erstens trägt der Prediger

nicht die für Johannes traditionelle Kleidung aus Kamelhaar, sondern das konventionelle, pseudoklassische Gewand,

welches bei Künstlern der Renaissance den Aposteln am häufigsten zuteil wird. Zweitens stehen zwei Pferde auf dem

Wege neben dem Flusse, was zur Taufe des äthiopischen Eunuchen durch den Apostel Philippus besser stimmt. Damit

würde das schon als Kostümbild interessante Blatt noch mehr an ikonographischer Bedeutung gewinnen, da dieses

Sujet vor Rembrandts Zeiten wohl selten von einem Künstler zum Thema gewählt wurde.2 Wenn schon die kleine

Szene im Hintergrund zu den Worten der Heiligen Schrift (Acta Apostolorum, VIII. 38) paßt, so fehlt im selben Kapitel

auch eine Erklärung des Vorganges nicht, der im Vordergrund als die Hauptsache dargestellt ist. Das ganze Kapitel vom

fünften Vers an gilt der

Tätigkeit des sonst selten

erwähnten Apostels Philip-

pus als Missionär, zunächst

unter den Samaritanern,

dann (Vers 26 bis 39) süd-

lich von Jerusalem, wo er

auf dem Wege nach Gaza

dem Eunuchen begegnet,

und schließlich (Vers 40)

längs der Seeküste von

Azotus nach Caesarea.

Hier wäre dann das Haupt-

thema des Kapitels,3 das

Predigen des Philippus

unter den Samaritanern,

dargestellt. Die vornehmen

Frauen im Vordergrunde

muten sehr italienisch an.

Köstlich ist die Haltung

des Kopfes einer älteren

Zuhörerin rechts, das Kinn

auf der Hand, dem Leben

abgelauscht. Hinter den

Frauen stehtrechts ein ech-

ter Türke, weiter links sieht

man auch den für Swart

besonders auf der Schiffs-

predigt Christi (B. VII.

492.1)* charakteristischen

»Zylinder«.

Wenn man aber die

Abb. 3. Jan Swart, Beschneidung Christi.

Holzschnitt.

Versuchung Christi in Ber-

lin (Abb. 2) daneben legt,

kann es keinem Zweifel

unterliegen, daß die beiden

als Pendants zu betrachten

sind, da sie im Stil, in den

Maßen — die Versuchung

mißt 135 X 113 mm — und

in der Art der Bezeichnung

übereinstimmen. Dann ist

man aber gezwungen,

trotz der schon gegen

diese Deutung erhobenen

Einwendungen, in der

ersten Szene die der Ver-

suchung chronologisch

nahestehende Taufe Chri-

sti zu erkennen. Hierdurch

findet ein kleiner Gegen-

stand seine Erklärung, der

sonst schwer zu deuten ist.

Über dem Haupte der im

Wasser stehenden Person

schwebt nämlich ein Nim-

bus, ähnlich wie wir ihn

auf der Schiffspredigt hin-

ter dem Haupte Christi in

der Luft wahrnehmen.

Taufe und Versuchung

Christi findet man auf

einem anderen Holzschnitt

vereinigt, in dem ich die

Hand Swarts zu erkennen glaube. Eine von Christian Wechel in Paris 1530 gedruckte Folioausgabe des Pomponius

Mela enthält eine Umrahmung, 286X108, in der viele charakteristische Typen, wie auch der Baumschlag und die

Gestalt des Teufels, die Autorschaft Swarts verraten.

Auf Grund der beiden signierten Holzschnitte wage ich ferner, einen hier (Abb. 3) verkleinert abgebildeten Holz-

schnitt in London, die Beschneidung Christi, 197x141, Jan Swart zuzuschreiben. Seine Hand verrät vor allem der

Kopf des links stehenden Alten, der ein Kind in den Armen trägt; links vom Türken im Turban auf dem ersten Holz-

schnitt finden wir, in kleinerem Maßstab gezeichnet, denselben Typus. Sehr charakteristisch sind ferner die langen,

mageren Hände mit gespreizten Fingern, die man namentlich auf dem großen Holzschnitt (B. 1) wahrnimmt. Auch

1 Dodgson, Repertorium für Kunstwissenschaft, 1898, XXI, 290; Wurzbach, Niederländisches Künstlerlexikon, II, 683, Formschnitte, Nr. 3.

2 Der Stich von Allaert Claeszen, B. IX, 122, 12, von 1524, bildet allerdings eine wichtige Ausnahme.

3 Die Geschichte von Johannes und Petrus und dem Zauberer Simon steht als Episode auch darin.

* Abgebildet bei Lippmann, Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister, III, 48.