— 42 —

die in der Albertina aufbewahrt wird und

nach Hofstede de Groot das vermittelnde

Glied zwischen dem Porträt Raffaels und

den beiden Selbstporträten bildet. Daß

Rembrandt in demselben Jahre, in dem

er das Gemälde gesehen hatte, von diesem

stark beeinflußt wurde, ist von vornherein

anzunehmen.1

Noch nie wurde aber meines

Wissens auf den Zusammenhang der

Albertina-Zeichnung mit dem »Mann in

der Laube« hingewiesen (B. 257), be-

zeichnet Rembrandt f. 1642 (Abb. 1). Daß

auch hier noch, drei Jahre nachdem

Rembrandt das Castiglione-Bildnis ge-

sehen hatte, eine Anlehnung an dieses

vorliegt, scheint zweifellos.

II.

Rembrandt und die Antike.

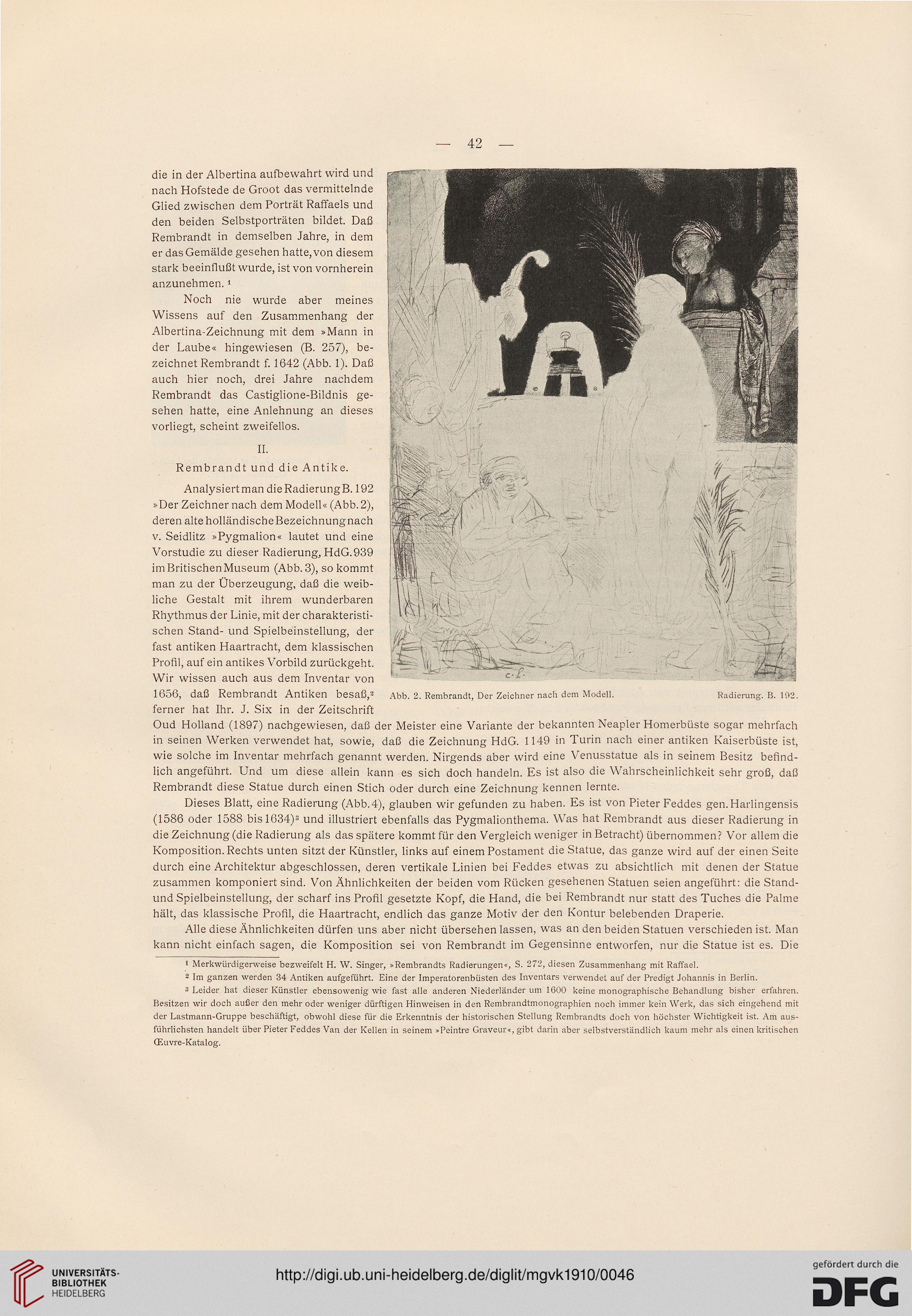

Analysiert man die Radierung B. 192

»Der Zeichner nach dem Modell« (Abb. 2),

deren alteholländiscbeBezeichnungnach

v. Seidlitz »Pygmalion« lautet und eine

Vorstudie zu dieser Radierung, HdG.939

im Britischen Museum (Abb. 3), so kommt

man zu der Überzeugung, daß die weib-

liche Gestalt mit ihrem wunderbaren

Rhythmus der Linie, mit der charakteristi-

schen Stand- und Spielbeinstellung, der

fast antiken Haartracht, dem klassischen

Profil, auf ein antikes Vorbild zurückgeht.

Wir wissen auch aus dem Inventar von

1656, daß Rembrandt Antiken besaß,»

ferner hat Ihr. J. Six in der Zeitschrift

Oud Holland (1897) nachgewiesen, daß der Meister eine Variante der bekannten Neapler Homerbüste sogar mehrfach

in seinen Werken verwendet hat, sowie, daß die Zeichnung HdG. 1149 in Turin nach einer antiken Kaiserbüste ist,

wie solche im Inventar mehrfach genannt werden. Nirgends aber wird eine Venusstatue als in seinem Besitz befind-

lich angeführt. Und um diese allein kann es sich doch handeln. Es ist also die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß

Rembrandt diese Statue durch einen Stich oder durch eine Zeichnung kennen lernte.

Dieses Blatt, eine Radierung (Abb.4), glauben wir gefunden zu haben. Es ist von Pieter Feddes gen.Harlingensis

(1586 oder 1588 bisl634)3 und illustriert ebenfalls das Pygmalionthema. Was hat Rembrandt aus dieser Radierung in

die Zeichnung (die Radierung als das spätere kommt für den Vergleich weniger in Betracht) übernommen? Vor allem die

Komposition. Rechts unten sitzt der Künstler, links auf einem Postament die Statue, das ganze wird auf der einen Seite

durch eine Architektur abgeschlossen, deren vertikale Linien bei Feddes etwas zu absichtlich mit denen der Statue

zusammen komponiert sind. Von Ähnlichkeiten der beiden vom Rücken gesehenen Statuen seien angeführt: die Stand-

und Spielbeinstellung, der scharf ins Profil gesetzte Kopf, die Hand, die bei Rembrandt nur statt des Tuches die Palme

hält, das klassische Profil, die Haartracht, endlich das ganze Motiv der den Kontur belebenden Draperie.

Alle diese Ähnlichkeiten dürfen uns aber nicht übersehen lassen, was an den beiden Statuen verschieden ist. Man

kann nicht einfach sagen, die Komposition sei von Rembrandt im Gegensinne entworfen, nur die Statue ist es. Die

< Merkwürdigerweise bezweifelt H. W. Singer, »Rembrandts Radierungen*, S. 272, diesen Zusammenhang mit Raffael.

2 Im ganzen werden 34 Antiken aufgeführt. Eine der Imperatorenbüsten des Inventars verwendet auf der Predigt Johannis in Berlin.

s Leider hat dieser Künstler ebensowenig wie fast alle anderen Niederländer um 1600 keine monographische Behandlung bisher erfahren.

Besitzen wir doch außer den mehr oder weniger dürftigen Hinweisen in den Rembrandtmonographien noch immer kein Werk, das sich eingehend mit

der Lastmann-Gruppe beschäftigt, obwohl diese für die Erkenntnis der historischen Stellung Rembrandts doch von höchster Wichtigkeit ist. Am aus-

führlichsten handelt über Pieter Feddes Van der Kellen in seinem >Peintre Graveur«, gibt darin aber selbstverständlich kaum mehr als einen kritischen

Oeuvre-Katalog.

Abb. 2. Rembrandt, Der Zeichner nach dem Modell. Radierung. B. 192

die in der Albertina aufbewahrt wird und

nach Hofstede de Groot das vermittelnde

Glied zwischen dem Porträt Raffaels und

den beiden Selbstporträten bildet. Daß

Rembrandt in demselben Jahre, in dem

er das Gemälde gesehen hatte, von diesem

stark beeinflußt wurde, ist von vornherein

anzunehmen.1

Noch nie wurde aber meines

Wissens auf den Zusammenhang der

Albertina-Zeichnung mit dem »Mann in

der Laube« hingewiesen (B. 257), be-

zeichnet Rembrandt f. 1642 (Abb. 1). Daß

auch hier noch, drei Jahre nachdem

Rembrandt das Castiglione-Bildnis ge-

sehen hatte, eine Anlehnung an dieses

vorliegt, scheint zweifellos.

II.

Rembrandt und die Antike.

Analysiert man die Radierung B. 192

»Der Zeichner nach dem Modell« (Abb. 2),

deren alteholländiscbeBezeichnungnach

v. Seidlitz »Pygmalion« lautet und eine

Vorstudie zu dieser Radierung, HdG.939

im Britischen Museum (Abb. 3), so kommt

man zu der Überzeugung, daß die weib-

liche Gestalt mit ihrem wunderbaren

Rhythmus der Linie, mit der charakteristi-

schen Stand- und Spielbeinstellung, der

fast antiken Haartracht, dem klassischen

Profil, auf ein antikes Vorbild zurückgeht.

Wir wissen auch aus dem Inventar von

1656, daß Rembrandt Antiken besaß,»

ferner hat Ihr. J. Six in der Zeitschrift

Oud Holland (1897) nachgewiesen, daß der Meister eine Variante der bekannten Neapler Homerbüste sogar mehrfach

in seinen Werken verwendet hat, sowie, daß die Zeichnung HdG. 1149 in Turin nach einer antiken Kaiserbüste ist,

wie solche im Inventar mehrfach genannt werden. Nirgends aber wird eine Venusstatue als in seinem Besitz befind-

lich angeführt. Und um diese allein kann es sich doch handeln. Es ist also die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß

Rembrandt diese Statue durch einen Stich oder durch eine Zeichnung kennen lernte.

Dieses Blatt, eine Radierung (Abb.4), glauben wir gefunden zu haben. Es ist von Pieter Feddes gen.Harlingensis

(1586 oder 1588 bisl634)3 und illustriert ebenfalls das Pygmalionthema. Was hat Rembrandt aus dieser Radierung in

die Zeichnung (die Radierung als das spätere kommt für den Vergleich weniger in Betracht) übernommen? Vor allem die

Komposition. Rechts unten sitzt der Künstler, links auf einem Postament die Statue, das ganze wird auf der einen Seite

durch eine Architektur abgeschlossen, deren vertikale Linien bei Feddes etwas zu absichtlich mit denen der Statue

zusammen komponiert sind. Von Ähnlichkeiten der beiden vom Rücken gesehenen Statuen seien angeführt: die Stand-

und Spielbeinstellung, der scharf ins Profil gesetzte Kopf, die Hand, die bei Rembrandt nur statt des Tuches die Palme

hält, das klassische Profil, die Haartracht, endlich das ganze Motiv der den Kontur belebenden Draperie.

Alle diese Ähnlichkeiten dürfen uns aber nicht übersehen lassen, was an den beiden Statuen verschieden ist. Man

kann nicht einfach sagen, die Komposition sei von Rembrandt im Gegensinne entworfen, nur die Statue ist es. Die

< Merkwürdigerweise bezweifelt H. W. Singer, »Rembrandts Radierungen*, S. 272, diesen Zusammenhang mit Raffael.

2 Im ganzen werden 34 Antiken aufgeführt. Eine der Imperatorenbüsten des Inventars verwendet auf der Predigt Johannis in Berlin.

s Leider hat dieser Künstler ebensowenig wie fast alle anderen Niederländer um 1600 keine monographische Behandlung bisher erfahren.

Besitzen wir doch außer den mehr oder weniger dürftigen Hinweisen in den Rembrandtmonographien noch immer kein Werk, das sich eingehend mit

der Lastmann-Gruppe beschäftigt, obwohl diese für die Erkenntnis der historischen Stellung Rembrandts doch von höchster Wichtigkeit ist. Am aus-

führlichsten handelt über Pieter Feddes Van der Kellen in seinem >Peintre Graveur«, gibt darin aber selbstverständlich kaum mehr als einen kritischen

Oeuvre-Katalog.

Abb. 2. Rembrandt, Der Zeichner nach dem Modell. Radierung. B. 192