— 43 —

Erklärung für diese auffallende Tatsache

dürfte im folgenden liegen: Die Anordnung

des Feddes ist dadurch absonderlich, daß

die beiden Figuren nach derselben Seite

blicken. Dadurch zerflattert die ganze

Komposition. Wie kam Feddes zu dieser

sonderbaren Stellung? Dadurch, daß er

sklavisch eine der unzähligen antiken

Statuen kopierte, die Venus in dem Augen-

blicke darstellen, wie sie, durch ein

Geräusch erschreckt, zur Seite blickt und

ihre Blöße deckt. Dieser Zwang besteht für

Rembrandt nicht. Es ist als hätte er die

Komposition des Feddes beibehalten und

nur die Figuren einander zugekehrt; daß

dabei die Statue im Gegensinne gestaltet

wird, ist selbstverständlich.

An dieser Stelle wäre noch auf einen

sehr merkwürdigen Umstand aufmerksam

zu machen.

Bei einem Vergleich von Rembrandts

Komposition mit einem Stiche Jacopos de

Barbari (1450 bis vor 1516), betitelt »Ruhm

und Sieg«, kann es wohl nicht zweifelhaft

sein,daß die linksstehende Figurauf diesem

Blatte (der Ruhm) ebenfalls in unsere Gruppe

gehört. Wiederum das Motiv des Stand- und

Spielbeins, der Draperie, des einen Armes,

der gebeugt, des anderen, der gestreckt

ist, und endlich das des Palmzweiges in

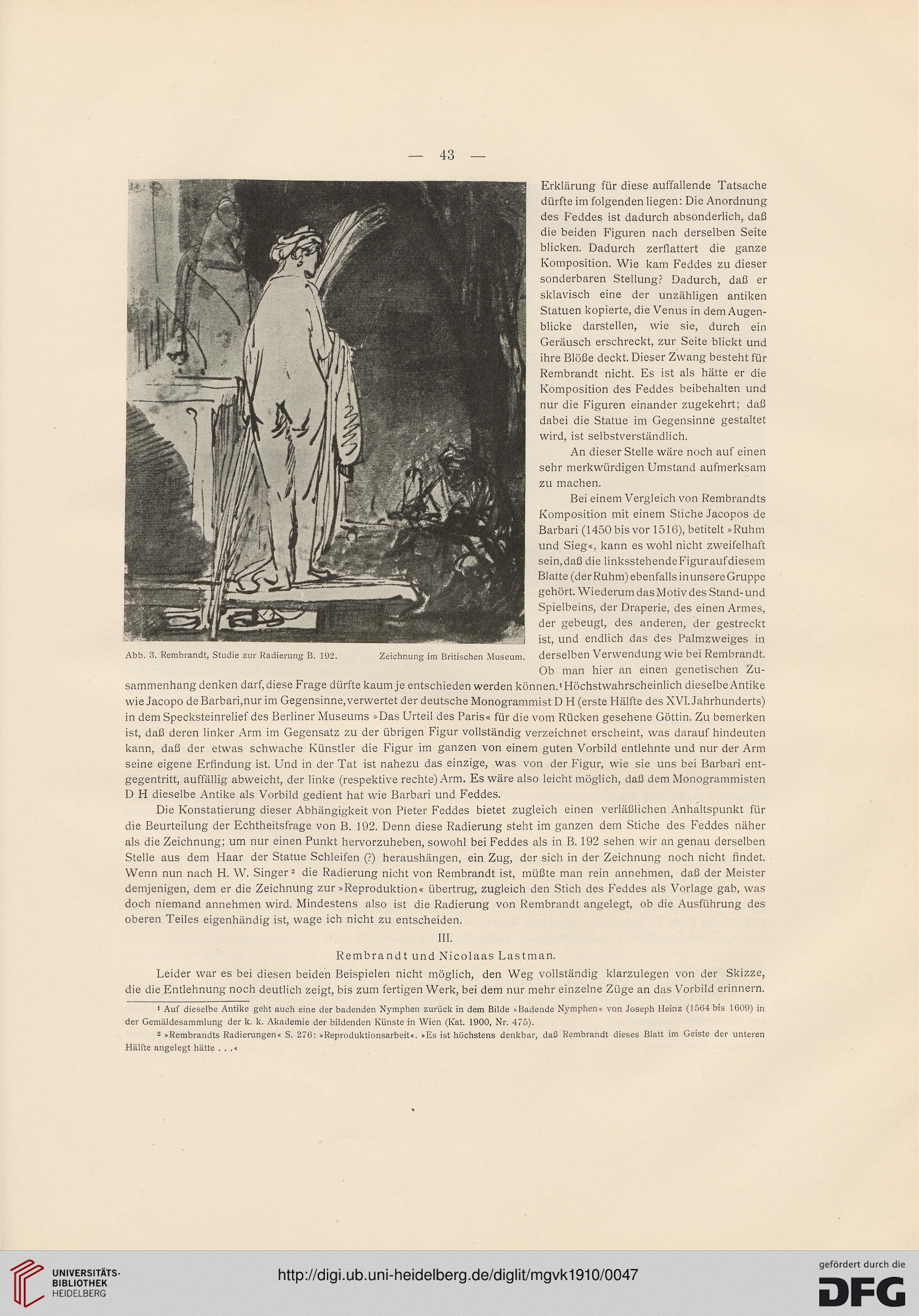

Abb. 3. Rembrandt, Studie zur Radierung B. 192. Zeichnung im Britischen Museum. derselben Verwendung wie bei Rembrandt.

Ob man hier an einen genetischen Zu-

sammenhangdenken darf, diese Frage dürfte kaum je entschieden werden können.1 Höchstwahrscheinlich dieselbe Antike

wie Jacopo de Barbari,nur im Gegensinne, verwertet der deutsche Monogrammist D H (erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts)

in dem Specksteinrelief des Berliner Museums »Das Urteil des Paris« für die vom Rücken gesehene Göttin. Zu bemerken

ist, daß deren linker Arm im Gegensatz zu der übrigen Figur vollständig verzeichnet erscheint, was darauf hindeuten

kann, daß der etwas schwache Künstler die Figur im ganzen von einem guten Vorbild entlehnte und nur der Arm

seine eigene Erfindung ist. Und in der Tat ist nahezu das einzige, was von der Figur, wie sie uns bei Barbari ent-

gegentritt, auffällig abweicht, der linke (respektive rechte) Arm. Es wäre also leicht möglich, daß dem Monogrammisten

D H dieselbe Antike als Vorbild gedient hat wie Barbari und Feddes.

Die Konstatierung dieser Abhängigkeit von Pieter Feddes bietet zugleich einen verläßlichen Anhaltspunkt für

die Beurteilung der Echtheitsfrage von B. 192. Denn diese Radierung steht im ganzen dem Stiche des Feddes näher

als die Zeichnung; um nur einen Punkt hervorzuheben, sowohl bei Feddes als in B. 192 sehen wir an genau derselben

Stelle aus dem Haar der Statue Schleifen (?) heraushängen, ein Zug, der sich in der Zeichnung noch nicht findet.

Wenn nun nach H. W. Singer3 die Radierung nicht von Rembrandt ist, müßte man rein annehmen, daß der Meister

demjenigen, dem er die Zeichnung zur »Reproduktion« übertrug, zugleich den Stich des Feddes als Vorlage gab, was

doch niemand annehmen wird. Mindestens also ist die Radierung von Rembrandt angelegt, ob die Ausführung des

oberen Teiles eigenhändig ist, wage ich nicht zu entscheiden.

III.

Rembrandt und Nicolaas Lastman.

Leider war es bei diesen beiden Beispielen nicht möglich, den Weg vollständig klarzulegen von der Skizze,

die die Entlehnung noch deutlich zeigt, bis zum fertigen Werk, bei dem nur mehr einzelne Züge an das Vorbild erinnern.

1 Auf dieselbe Antike geht auch eine der badenden Nymphen zurück in dem Bilde »Badende Nymphen« von Joseph Heinz (1564 bis 1609) in

der Gemäldesammlung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien (Kat. 1900, Nr. 475).

2 >Rembrandts Radierungen« S. 276: »Reproduktionsarbeit«. »Es ist höchstens denkbar, daß Rembrandt dieses Blatt im Geiste der unteren

Hälfte angelegt hätte . . .«

Erklärung für diese auffallende Tatsache

dürfte im folgenden liegen: Die Anordnung

des Feddes ist dadurch absonderlich, daß

die beiden Figuren nach derselben Seite

blicken. Dadurch zerflattert die ganze

Komposition. Wie kam Feddes zu dieser

sonderbaren Stellung? Dadurch, daß er

sklavisch eine der unzähligen antiken

Statuen kopierte, die Venus in dem Augen-

blicke darstellen, wie sie, durch ein

Geräusch erschreckt, zur Seite blickt und

ihre Blöße deckt. Dieser Zwang besteht für

Rembrandt nicht. Es ist als hätte er die

Komposition des Feddes beibehalten und

nur die Figuren einander zugekehrt; daß

dabei die Statue im Gegensinne gestaltet

wird, ist selbstverständlich.

An dieser Stelle wäre noch auf einen

sehr merkwürdigen Umstand aufmerksam

zu machen.

Bei einem Vergleich von Rembrandts

Komposition mit einem Stiche Jacopos de

Barbari (1450 bis vor 1516), betitelt »Ruhm

und Sieg«, kann es wohl nicht zweifelhaft

sein,daß die linksstehende Figurauf diesem

Blatte (der Ruhm) ebenfalls in unsere Gruppe

gehört. Wiederum das Motiv des Stand- und

Spielbeins, der Draperie, des einen Armes,

der gebeugt, des anderen, der gestreckt

ist, und endlich das des Palmzweiges in

Abb. 3. Rembrandt, Studie zur Radierung B. 192. Zeichnung im Britischen Museum. derselben Verwendung wie bei Rembrandt.

Ob man hier an einen genetischen Zu-

sammenhangdenken darf, diese Frage dürfte kaum je entschieden werden können.1 Höchstwahrscheinlich dieselbe Antike

wie Jacopo de Barbari,nur im Gegensinne, verwertet der deutsche Monogrammist D H (erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts)

in dem Specksteinrelief des Berliner Museums »Das Urteil des Paris« für die vom Rücken gesehene Göttin. Zu bemerken

ist, daß deren linker Arm im Gegensatz zu der übrigen Figur vollständig verzeichnet erscheint, was darauf hindeuten

kann, daß der etwas schwache Künstler die Figur im ganzen von einem guten Vorbild entlehnte und nur der Arm

seine eigene Erfindung ist. Und in der Tat ist nahezu das einzige, was von der Figur, wie sie uns bei Barbari ent-

gegentritt, auffällig abweicht, der linke (respektive rechte) Arm. Es wäre also leicht möglich, daß dem Monogrammisten

D H dieselbe Antike als Vorbild gedient hat wie Barbari und Feddes.

Die Konstatierung dieser Abhängigkeit von Pieter Feddes bietet zugleich einen verläßlichen Anhaltspunkt für

die Beurteilung der Echtheitsfrage von B. 192. Denn diese Radierung steht im ganzen dem Stiche des Feddes näher

als die Zeichnung; um nur einen Punkt hervorzuheben, sowohl bei Feddes als in B. 192 sehen wir an genau derselben

Stelle aus dem Haar der Statue Schleifen (?) heraushängen, ein Zug, der sich in der Zeichnung noch nicht findet.

Wenn nun nach H. W. Singer3 die Radierung nicht von Rembrandt ist, müßte man rein annehmen, daß der Meister

demjenigen, dem er die Zeichnung zur »Reproduktion« übertrug, zugleich den Stich des Feddes als Vorlage gab, was

doch niemand annehmen wird. Mindestens also ist die Radierung von Rembrandt angelegt, ob die Ausführung des

oberen Teiles eigenhändig ist, wage ich nicht zu entscheiden.

III.

Rembrandt und Nicolaas Lastman.

Leider war es bei diesen beiden Beispielen nicht möglich, den Weg vollständig klarzulegen von der Skizze,

die die Entlehnung noch deutlich zeigt, bis zum fertigen Werk, bei dem nur mehr einzelne Züge an das Vorbild erinnern.

1 Auf dieselbe Antike geht auch eine der badenden Nymphen zurück in dem Bilde »Badende Nymphen« von Joseph Heinz (1564 bis 1609) in

der Gemäldesammlung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien (Kat. 1900, Nr. 475).

2 >Rembrandts Radierungen« S. 276: »Reproduktionsarbeit«. »Es ist höchstens denkbar, daß Rembrandt dieses Blatt im Geiste der unteren

Hälfte angelegt hätte . . .«