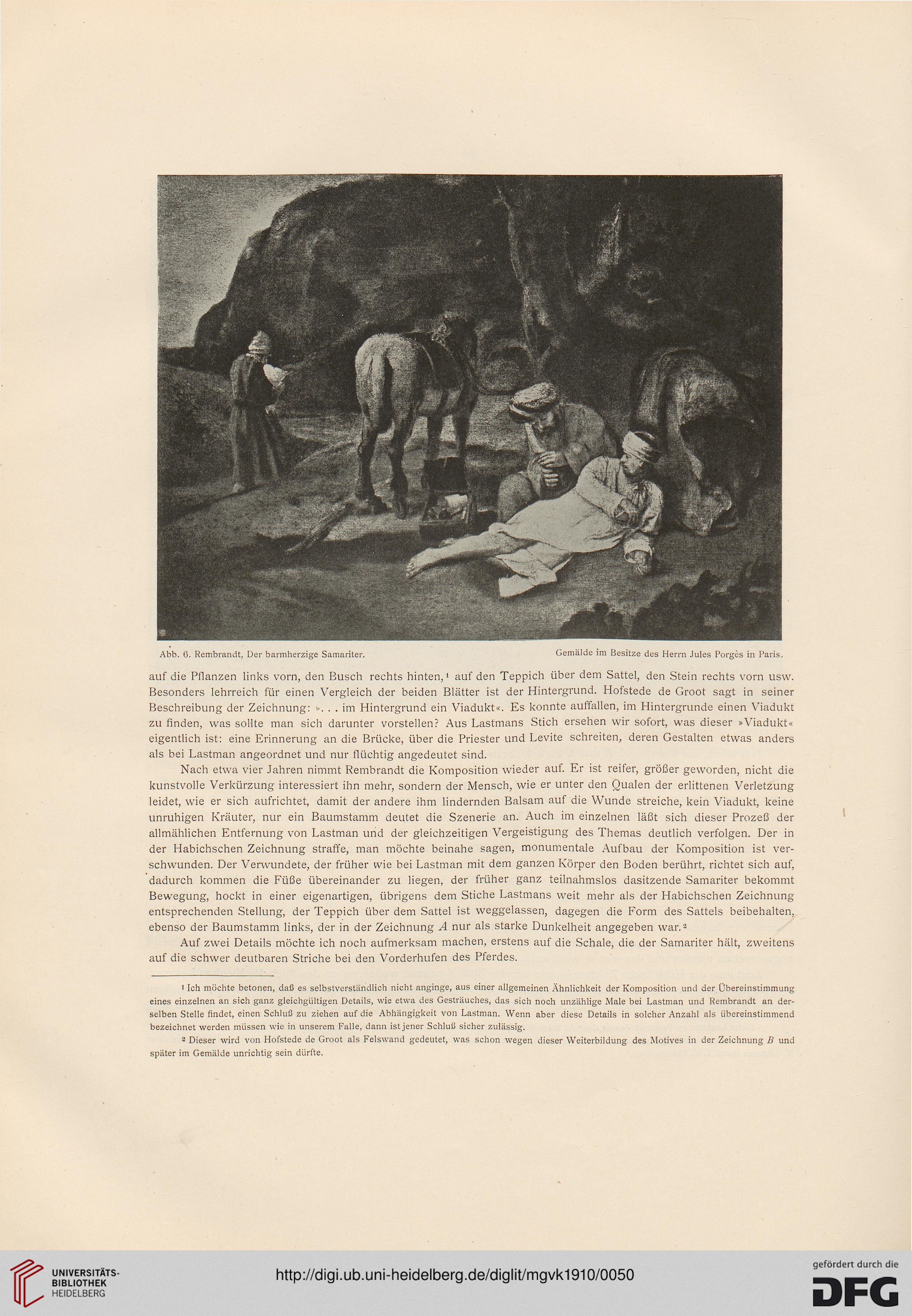

Abb. 6. Rembrandt, Der barmherzige Samariter. Gemälde im Besitze des Herrn Jules Porges in Paris.

auf die Pflanzen links vorn, den Busch rechts hinten,1 auf den Teppich über dem Sattel, den Stein rechts vorn usw.

Besonders lehrreich für einen Vergleich der beiden Blätter ist der Hintergrund. Hofstede de Groot sagt in seiner

Beschreibung der Zeichnung: ». . . im Hintergrund ein Viadukt«. Es konnte auffallen, im Hintergrunde einen Viadukt

zu finden, was sollte man sich darunter vorstellen? Aus Lastmans Stich ersehen wir sofort, was dieser »Viadukt«

eigentlich ist: eine Erinnerung an die Brücke, über die Priester und Levite schreiten, deren Gestalten etwas anders

als bei Lastman angeordnet und nur flüchtig angedeutet sind.

Nach etwa vier Jahren nimmt Rembrandt die Komposition wieder auf. Er ist reifer, größer geworden, nicht die

kunstvolle Verkürzung interessiert ihn mehr, sondern der Mensch, wie er unter den Qualen der erlittenen Verletzung

leidet, wie er sich aufrichtet, damit der andere ihm lindernden Balsam auf die Wunde streiche, kein Viadukt, keine

unruhigen Kräuter, nur ein Baumstamm deutet die Szenerie an. Auch im einzelnen läßt sich dieser Prozeß der

allmählichen Entfernung von Lastman und der gleichzeitigen Vergeistigung des Themas deutlich verfolgen. Der in

der Habichschen Zeichnung straffe, man möchte beinahe sagen, monumentale Aufbau der Komposition ist ver-

schwunden. Der Verwundete, der früher wie bei Lastman mit dem ganzen Körper den Boden berührt, richtet sich auf,

dadurch kommen die Füße übereinander zu liegen, der früher ganz teilnahmslos dasitzende Samariter bekommt

Bewegung, hockt in einer eigenartigen, übrigens dem Stiche Lastmans weit mehr als der Habichschen Zeichnung

entsprechenden Stellung, der Teppich über dem Sattel ist weggelassen, dagegen die Form des Sattels beibehalten,

ebenso der Baumstamm links, der in der Zeichnung A nur als starke Dunkelheit angegeben war.3

Auf zwei Details möchte ich noch aufmerksam machen, erstens auf die Schale, die der Samariter hält, zweitens

auf die schwer deutbaren Striche bei den Vorderhufen des Pferdes.

1 Ich möchte betonen, daß es selbstverständlich nicht anginge, aus einer allgemeinen Ähnlichkeit der Komposition und der Übereinstimmung

eines einzelnen an sich ganz gleichgültigen Details, wie etwa des Gesträuches, das sich noch unzählige Male bei Lastman und Rembrandt an der-

selben Stelle findet, einen Schluß zu ziehen auf die Abhängigkeit von Lastman. Wenn aber diese Details in solcher Anzahl als übereinstimmend

bezeichnet werden müssen wie in unserem Falle, dann ist jener Schluß sicher zulässig.

2 Dieser wird von Hofstede de Groot als Felswand gedeutet, was schon wegen dieser Weiterbildung des Motives in der Zeichnung B und

später im Gemälde unrichtig sein dürfte.

auf die Pflanzen links vorn, den Busch rechts hinten,1 auf den Teppich über dem Sattel, den Stein rechts vorn usw.

Besonders lehrreich für einen Vergleich der beiden Blätter ist der Hintergrund. Hofstede de Groot sagt in seiner

Beschreibung der Zeichnung: ». . . im Hintergrund ein Viadukt«. Es konnte auffallen, im Hintergrunde einen Viadukt

zu finden, was sollte man sich darunter vorstellen? Aus Lastmans Stich ersehen wir sofort, was dieser »Viadukt«

eigentlich ist: eine Erinnerung an die Brücke, über die Priester und Levite schreiten, deren Gestalten etwas anders

als bei Lastman angeordnet und nur flüchtig angedeutet sind.

Nach etwa vier Jahren nimmt Rembrandt die Komposition wieder auf. Er ist reifer, größer geworden, nicht die

kunstvolle Verkürzung interessiert ihn mehr, sondern der Mensch, wie er unter den Qualen der erlittenen Verletzung

leidet, wie er sich aufrichtet, damit der andere ihm lindernden Balsam auf die Wunde streiche, kein Viadukt, keine

unruhigen Kräuter, nur ein Baumstamm deutet die Szenerie an. Auch im einzelnen läßt sich dieser Prozeß der

allmählichen Entfernung von Lastman und der gleichzeitigen Vergeistigung des Themas deutlich verfolgen. Der in

der Habichschen Zeichnung straffe, man möchte beinahe sagen, monumentale Aufbau der Komposition ist ver-

schwunden. Der Verwundete, der früher wie bei Lastman mit dem ganzen Körper den Boden berührt, richtet sich auf,

dadurch kommen die Füße übereinander zu liegen, der früher ganz teilnahmslos dasitzende Samariter bekommt

Bewegung, hockt in einer eigenartigen, übrigens dem Stiche Lastmans weit mehr als der Habichschen Zeichnung

entsprechenden Stellung, der Teppich über dem Sattel ist weggelassen, dagegen die Form des Sattels beibehalten,

ebenso der Baumstamm links, der in der Zeichnung A nur als starke Dunkelheit angegeben war.3

Auf zwei Details möchte ich noch aufmerksam machen, erstens auf die Schale, die der Samariter hält, zweitens

auf die schwer deutbaren Striche bei den Vorderhufen des Pferdes.

1 Ich möchte betonen, daß es selbstverständlich nicht anginge, aus einer allgemeinen Ähnlichkeit der Komposition und der Übereinstimmung

eines einzelnen an sich ganz gleichgültigen Details, wie etwa des Gesträuches, das sich noch unzählige Male bei Lastman und Rembrandt an der-

selben Stelle findet, einen Schluß zu ziehen auf die Abhängigkeit von Lastman. Wenn aber diese Details in solcher Anzahl als übereinstimmend

bezeichnet werden müssen wie in unserem Falle, dann ist jener Schluß sicher zulässig.

2 Dieser wird von Hofstede de Groot als Felswand gedeutet, was schon wegen dieser Weiterbildung des Motives in der Zeichnung B und

später im Gemälde unrichtig sein dürfte.