51

Kabinett. Fälschun-

gen des XVI. Jahr-

hunderts, die sich

meistens als Kopien

nach anderen Zeich-

nungen erweisen.

Beim Kopieren nach

Gemälden aber fällt

der Fälscheraus der

Rolle des entwerfen-

den Zeichners, den

nur das Problem in-

teressiert, und be-

handelt Details aus-

führlich, die sicherst

bei der Ausführung

ergeben. Ein beson-

deres Merkmal ist es

ferner, daß die Kunst

des Kopisten regel-

mäßig am Mono-

gramm scheitert,

und dieses auf den

drei in Betracht

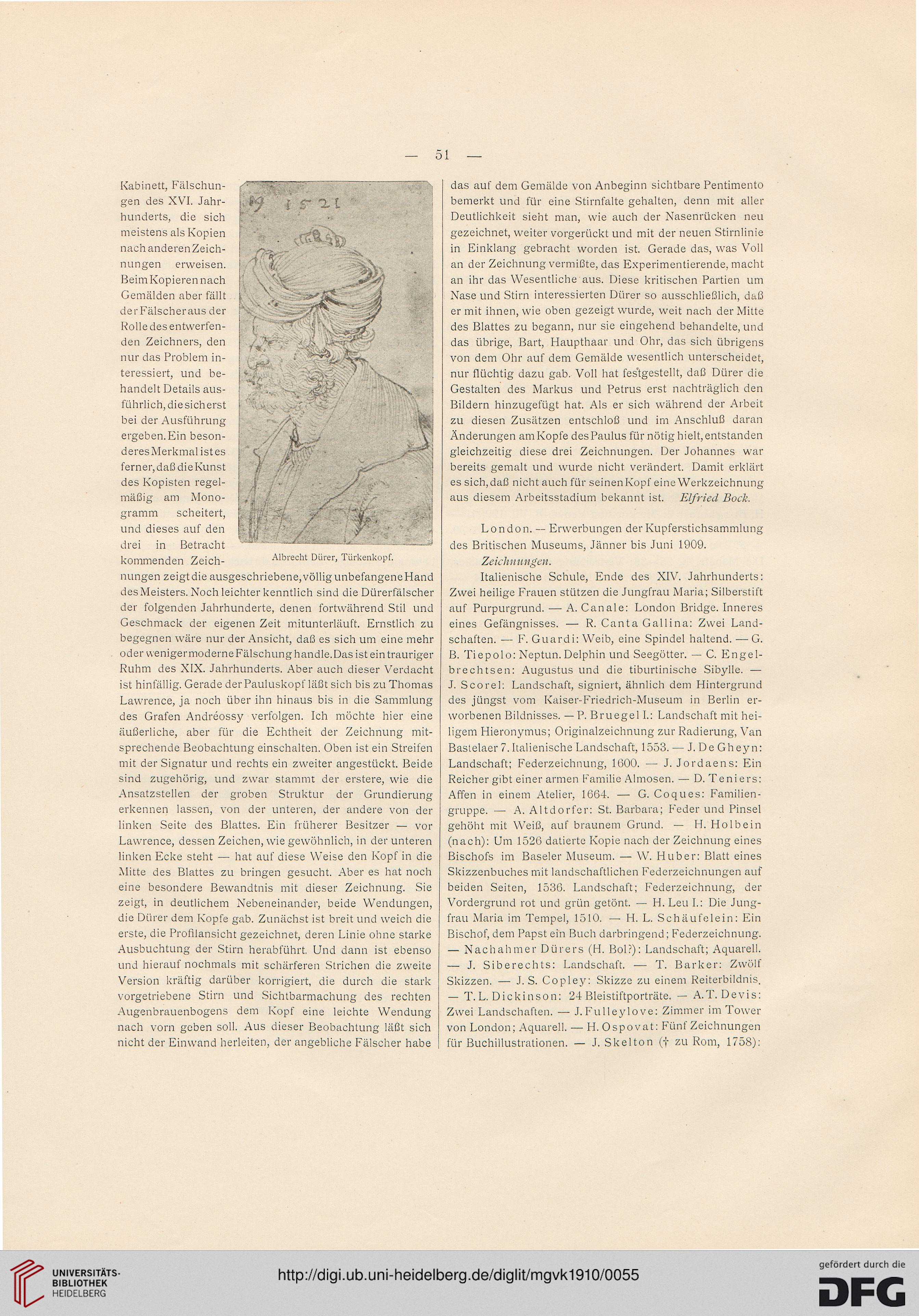

kommenden Zeich- Albrecht Dürer, Türkenkopf.

nungen zeigt die ausgeschriebene, völlig unbefangene Hand

des Meisters. Noch leichter kenntlich sind die Dürerfälscher

der folgenden Jahrhunderte, denen fortwährend Stil und

Geschmack der eigenen Zeit mitunterläuft. Ernstlich zu

begegnen wäre nur der Ansicht, daß es sich um eine mehr

oder weniger moderne Fälschung handle.Das ist ein trauriger

Ruhm des XIX. Jahrhunderts. Aber auch dieser Verdacht

ist hinfällig. Gerade der Pauluskopf läßt sich bis zu Thomas

Lawrence, ja noch über ihn hinaus bis in die Sammlung

des Grafen Andreossy verfolgen. Ich möchte hier eine

äußerliche, aber für die Echtheit der Zeichnung mit-

sprechende Beobachtung einschalten. Oben ist ein Streifen

mit der Signatur und rechts ein zweiter angestückt. Beide

sind zugehörig, und zwar stammt der erstere, wie die

Ansatzstellen der groben Struktur der Grundierung

erkennen lassen, von der unteren, der andere von der

linken Seite des Blattes. Ein früherer Besitzer — vor

Lawrence, dessen Zeichen, wie gewöhnlich, in der unteren

linken Ecke steht — hat auf diese Weise den Kopf in die

Mitte des Blattes zu bringen gesucht. Aber es hat noch

eine besondere Bewandtnis mit dieser Zeichnung. Sie

zeigt, in deutlichem Nebeneinander, beide Wendlingen,

die Dürer dem Kopfe gab. Zunächst ist breit und weich die

erste, die Profilansicht gezeichnet, deren Linie ohne starke

Ausbuchtung der Stirn herabführt. Und dann ist ebenso

und hierauf nochmals mit schärferen Strichen die zweite

Version kräftig darüber korrigiert, die durch die stark

vorgetriebene Stirn und Sichtbarmachung des rechten

Augenbrauenbogens dem Kopf eine leichte Wendung

nach vorn geben soll. Aus dieser Beobachtung läßt sich

nicht der Einwand herleiten, der angebliche Fälscher habe

das auf dem Gemälde von Anbeginn sichtbare Pentimento

bemerkt und für eine Stirnfalte gehalten, denn mit aller

Deutlichkeit sieht man, wie auch der Nasenrücken neu

gezeichnet, weiter vorgerückt und mit der neuen Stirnlinie

in Einklang gebracht worden ist. Gerade das, was Voll

an der Zeichnung vermißte, das Experimentierende, macht

an ihr das Wesentliche aus. Diese kritischen Partien um

Nase und Stirn interessierten Dürer so ausschließlich, daß

er mit ihnen, wie oben gezeigt wurde, weit nach der Mitte

des Blattes zu begann, nur sie eingehend behandelte, und

das übrige, Bart, Haupthaar und Ohr, das sich übrigens

von dem Ohr auf dem Gemälde wesentlich unterscheidet,

nur flüchtig dazu gab. Voll hat festgestellt, daß Dürer die

Gestalten des Markus und Petrus erst nachträglich den

Bildern hinzugefügt hat. Als er sich während der Arbeit

zu diesen Zusätzen entschloß und irn Anschluß daran

Änderungen am Kopfe des Paulus für nötig hielt, entstanden

gleichzeitig diese drei Zeichnungen. Der Johannes war

bereits gemalt und wurde nicht verändert. Damit erklärt

es sich, daß nicht auch für seinen Kopf eine Werkzeichnung

aus diesem Arbeitsstadium bekannt ist. Elfried Bock.

London. — Erwerbungen der Kupferstichsammlung

des Britischen Museums, Jänner bis Juni 1909.

Zeichnungen.

Italienische Schule, Ende des XIV. Jahrhunderts:

Zwei heilige Frauen stützen die Jungfrau Maria; Silberstift

auf Purpurgrund. — A. Canale: London Bridge. Inneres

eines Gefängnisses. — R. Canta Gallina: Zwei Land-

schaften. — F. Guardi: Weib, eine Spindel haltend. —G.

B. Tiepolo: Neptun. Delphin und Seegötter. — C. Engel-

brechtsen: Augustus und die tiburtinische Sibylle. —

J. Scorel: Landschaft, signiert, ähnlich dem Hintergrund

des jüngst vom Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin er-

worbenen Bildnisses. — P. Bruegel I.: Landschaft mit hei-

ligem Hieronymus; Originalzeichnung zur Radierung, Van

Bastelaer 7. Italienische Landschaft, 1553. — J. DeGheyn:

Landschaft; Federzeichnung, 1600. — J. Jordaens: Ein

Reicher gibt einer armen Familie Almosen. — D. Teniers:

Affen in einem Atelier, 1064. — G. Coques: Familien-

gruppe. — A. Altdorfer: St. Barbara; Feder und Pinsel

gehöht mit Weiß, auf braunem Grund. — H. Holbein

(nach): Um 1526 datierte Kopie nach der Zeichnung eines

Bischofs im Baseler Museum. — W. Huber: Blatt eines

Skizzenbuches mit landschaftlichen Federzeichnungen auf

beiden Seiten, 1536. Landschaft; Federzeichnung, der

Vordergrund rot und grün getönt. — H. Leu I.: Die Jung-

frau Maria im Tempel, 1510. — H. L. Schäufelein: Ein

Bischof, dem Papst ein Buch darbringend; Federzeichnung.

— Nachahmer Dürers (H. Bol?): Landschaft; Aquarell.

— J. Siberechts: Landschaft. — T. Barker: Zwölf

Skizzen. — J. S. Copley: Skizze zu einem Reiterbildnis.

— T. L. Dickinson: 24 Bleistiftporträte. - A.T. De vis:

Zwei Landschaften. — J. Fulleylove: Zimmer im Tower

von London; Aquarell. — H. Ospovat: Fünf Zeichnungen

für Buchillustrationen, — J. Skelton (f zu Rom, 1758):

Kabinett. Fälschun-

gen des XVI. Jahr-

hunderts, die sich

meistens als Kopien

nach anderen Zeich-

nungen erweisen.

Beim Kopieren nach

Gemälden aber fällt

der Fälscheraus der

Rolle des entwerfen-

den Zeichners, den

nur das Problem in-

teressiert, und be-

handelt Details aus-

führlich, die sicherst

bei der Ausführung

ergeben. Ein beson-

deres Merkmal ist es

ferner, daß die Kunst

des Kopisten regel-

mäßig am Mono-

gramm scheitert,

und dieses auf den

drei in Betracht

kommenden Zeich- Albrecht Dürer, Türkenkopf.

nungen zeigt die ausgeschriebene, völlig unbefangene Hand

des Meisters. Noch leichter kenntlich sind die Dürerfälscher

der folgenden Jahrhunderte, denen fortwährend Stil und

Geschmack der eigenen Zeit mitunterläuft. Ernstlich zu

begegnen wäre nur der Ansicht, daß es sich um eine mehr

oder weniger moderne Fälschung handle.Das ist ein trauriger

Ruhm des XIX. Jahrhunderts. Aber auch dieser Verdacht

ist hinfällig. Gerade der Pauluskopf läßt sich bis zu Thomas

Lawrence, ja noch über ihn hinaus bis in die Sammlung

des Grafen Andreossy verfolgen. Ich möchte hier eine

äußerliche, aber für die Echtheit der Zeichnung mit-

sprechende Beobachtung einschalten. Oben ist ein Streifen

mit der Signatur und rechts ein zweiter angestückt. Beide

sind zugehörig, und zwar stammt der erstere, wie die

Ansatzstellen der groben Struktur der Grundierung

erkennen lassen, von der unteren, der andere von der

linken Seite des Blattes. Ein früherer Besitzer — vor

Lawrence, dessen Zeichen, wie gewöhnlich, in der unteren

linken Ecke steht — hat auf diese Weise den Kopf in die

Mitte des Blattes zu bringen gesucht. Aber es hat noch

eine besondere Bewandtnis mit dieser Zeichnung. Sie

zeigt, in deutlichem Nebeneinander, beide Wendlingen,

die Dürer dem Kopfe gab. Zunächst ist breit und weich die

erste, die Profilansicht gezeichnet, deren Linie ohne starke

Ausbuchtung der Stirn herabführt. Und dann ist ebenso

und hierauf nochmals mit schärferen Strichen die zweite

Version kräftig darüber korrigiert, die durch die stark

vorgetriebene Stirn und Sichtbarmachung des rechten

Augenbrauenbogens dem Kopf eine leichte Wendung

nach vorn geben soll. Aus dieser Beobachtung läßt sich

nicht der Einwand herleiten, der angebliche Fälscher habe

das auf dem Gemälde von Anbeginn sichtbare Pentimento

bemerkt und für eine Stirnfalte gehalten, denn mit aller

Deutlichkeit sieht man, wie auch der Nasenrücken neu

gezeichnet, weiter vorgerückt und mit der neuen Stirnlinie

in Einklang gebracht worden ist. Gerade das, was Voll

an der Zeichnung vermißte, das Experimentierende, macht

an ihr das Wesentliche aus. Diese kritischen Partien um

Nase und Stirn interessierten Dürer so ausschließlich, daß

er mit ihnen, wie oben gezeigt wurde, weit nach der Mitte

des Blattes zu begann, nur sie eingehend behandelte, und

das übrige, Bart, Haupthaar und Ohr, das sich übrigens

von dem Ohr auf dem Gemälde wesentlich unterscheidet,

nur flüchtig dazu gab. Voll hat festgestellt, daß Dürer die

Gestalten des Markus und Petrus erst nachträglich den

Bildern hinzugefügt hat. Als er sich während der Arbeit

zu diesen Zusätzen entschloß und irn Anschluß daran

Änderungen am Kopfe des Paulus für nötig hielt, entstanden

gleichzeitig diese drei Zeichnungen. Der Johannes war

bereits gemalt und wurde nicht verändert. Damit erklärt

es sich, daß nicht auch für seinen Kopf eine Werkzeichnung

aus diesem Arbeitsstadium bekannt ist. Elfried Bock.

London. — Erwerbungen der Kupferstichsammlung

des Britischen Museums, Jänner bis Juni 1909.

Zeichnungen.

Italienische Schule, Ende des XIV. Jahrhunderts:

Zwei heilige Frauen stützen die Jungfrau Maria; Silberstift

auf Purpurgrund. — A. Canale: London Bridge. Inneres

eines Gefängnisses. — R. Canta Gallina: Zwei Land-

schaften. — F. Guardi: Weib, eine Spindel haltend. —G.

B. Tiepolo: Neptun. Delphin und Seegötter. — C. Engel-

brechtsen: Augustus und die tiburtinische Sibylle. —

J. Scorel: Landschaft, signiert, ähnlich dem Hintergrund

des jüngst vom Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin er-

worbenen Bildnisses. — P. Bruegel I.: Landschaft mit hei-

ligem Hieronymus; Originalzeichnung zur Radierung, Van

Bastelaer 7. Italienische Landschaft, 1553. — J. DeGheyn:

Landschaft; Federzeichnung, 1600. — J. Jordaens: Ein

Reicher gibt einer armen Familie Almosen. — D. Teniers:

Affen in einem Atelier, 1064. — G. Coques: Familien-

gruppe. — A. Altdorfer: St. Barbara; Feder und Pinsel

gehöht mit Weiß, auf braunem Grund. — H. Holbein

(nach): Um 1526 datierte Kopie nach der Zeichnung eines

Bischofs im Baseler Museum. — W. Huber: Blatt eines

Skizzenbuches mit landschaftlichen Federzeichnungen auf

beiden Seiten, 1536. Landschaft; Federzeichnung, der

Vordergrund rot und grün getönt. — H. Leu I.: Die Jung-

frau Maria im Tempel, 1510. — H. L. Schäufelein: Ein

Bischof, dem Papst ein Buch darbringend; Federzeichnung.

— Nachahmer Dürers (H. Bol?): Landschaft; Aquarell.

— J. Siberechts: Landschaft. — T. Barker: Zwölf

Skizzen. — J. S. Copley: Skizze zu einem Reiterbildnis.

— T. L. Dickinson: 24 Bleistiftporträte. - A.T. De vis:

Zwei Landschaften. — J. Fulleylove: Zimmer im Tower

von London; Aquarell. — H. Ospovat: Fünf Zeichnungen

für Buchillustrationen, — J. Skelton (f zu Rom, 1758):