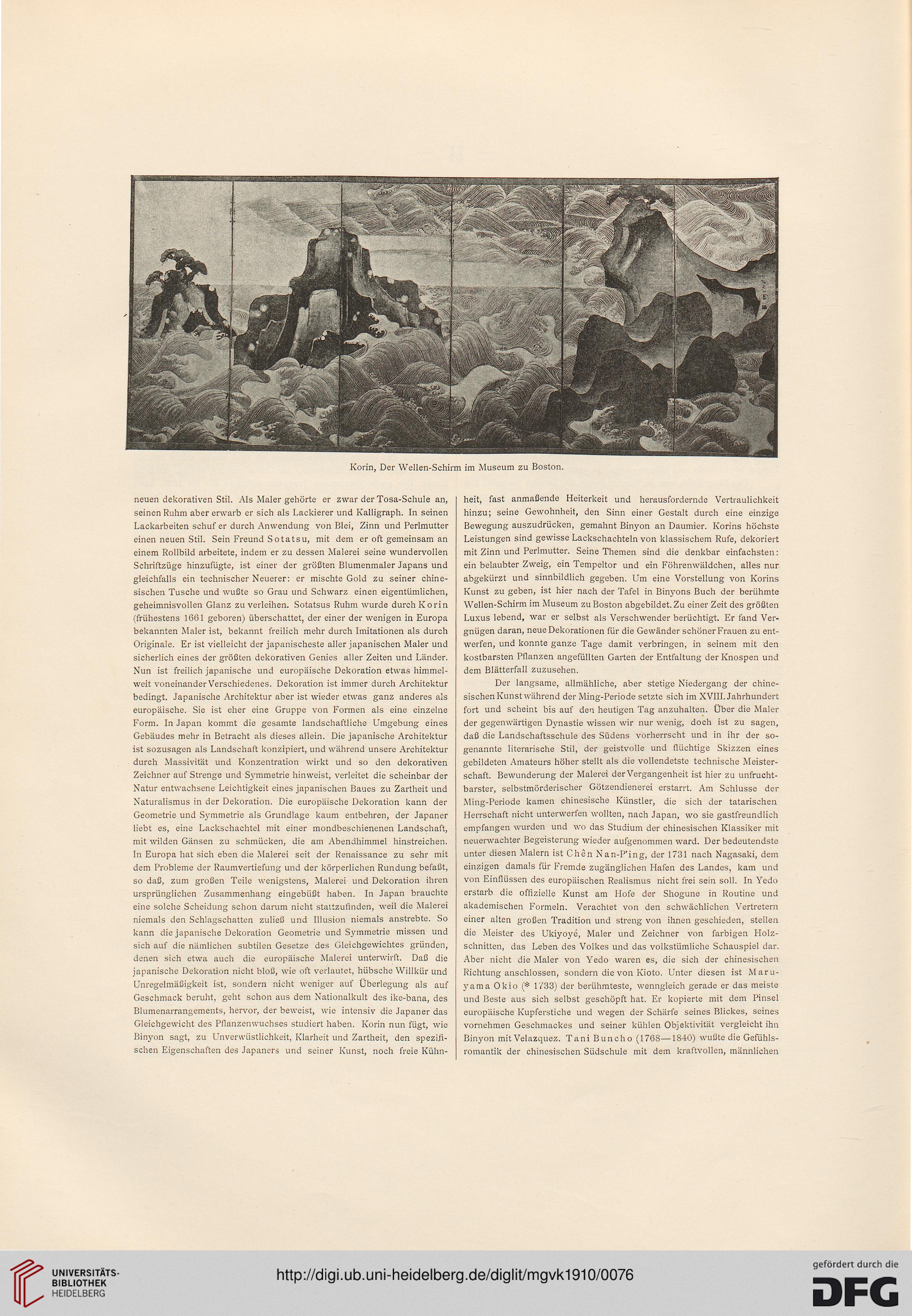

Korin, Der Wellen-Schirm im Museum zu Boston.

neuen dekorativen Stil. Als Maler gehörte er zwar der Tosa-Schule an,

seinen Ruhm aber erwarb er sich als Lackierer und Kalligraph. In seinen

Lackarbeiten schuf er durch Anwendung von Blei, Zinn und Perlmutter

einen neuen Stil. Sein Freund Sotatsu, mit dem er oft gemeinsam an

einem Rollbild arbeitete, indem er zu dessen Malerei seine wundervollen

Schriftzüge hinzufügte, ist einer der größten Blumenmaler Japans und

gleichfalls ein technischer Neuerer: er mischte Gold zu seiner chine-

sischen Tusche und wußte so Grau und Schwarz einen eigentümlichen,

geheimnisvollen Glanz zu verleihen. Sotatsus Ruhm wurde durch Korin

(frühestens 1661 geboren) überschattet, der einer der wenigen in Europa

bekannten Maler ist, bekannt freilich mehr durch Imitationen als durch

Originale. Er ist vielleicht der japanischeste aller japanischen Maler und

sicherlich eines der größten dekorativen Genies aller Zeiten und Länder.

Nun ist freilich japanische und europäische Dekoration etwas himmel-

weit voneinander Verschiedenes. Dekoration ist immer durch Architektur

bedingt. Japanische Architektur aber ist wieder etwas ganz anderes als

europäische. Sie ist eher eine Gruppe von Formen als eine einzelne

Form. In Japan kommt die gesamte landschaftliche Umgebung eines

Gebäudes mehr in Betracht als dieses allein. Die japanische Architektur

ist sozusagen als Landschaft konzipiert, und während unsere Architektur

durch Massivität und Konzentration wirkt und so den dekorativen

Zeichner auf Strenge und Symmetrie hinweist, verleitet die scheinbar der

Natur entwachsene Leichtigkeit eines japanischen Baues zu Zartheit und

Naturalismus in der Dekoration. Die europäische Dekoration kann der

Geometrie und Symmetrie als Grundlage kaum entbehren, der Japaner

liebt es, eine Lackschachtel mit einer mondbeschienenen Landschaft,

mit wilden Gänsen zu schmücken, die am Abendhimmel hinstreichen.

In Europa hat sich eben die Malerei seit der Renaissance zu sehr mit

dem Probleme der Raumvertiefung und der körperlichen Rundung befaßt,

so daß, zum großen Teile wenigstens, Malerei und Dekoration ihren

ursprünglichen Zusammenhang eingebüßt haben. In Japan brauchte

eine solche Scheidung schon darum nicht stattzufinden, weil die Malerei

niemals den Schlagschatten zuließ und Illusion niemals anstrebte. So

kann die japanische Dekoration Geometrie und Symmetrie missen und

sich auf die nämlichen subtilen Gesetze des Gleichgewichtes gründen,

denen sich etwa auch die europäische Malerei unterwirft. Daß die

japanische Dekoration nicht bloß, wie oft verlautet, hübsche Willkür und

Unregelmäßigkeit ist, sondern nicht weniger auf Überlegung als auf

Geschmack beruht, geht schon aus dem Nationalkult des ike-bana, des

Blumenarrangements, hervor, der beweist, wie intensiv die Japaner das

Gleichgewicht des Pflanzenwuchses studiert haben. Korin nun fügt, wie

Binyon sagt, zu Unverwüstlichkeit, Klarheit und Zartheit, den spezifi-

schen Eigenschaften des Japaners und seiner Kunst, noch freie Kühn-

heit, fast anmaßende Heiterkeit und herausfordernde Vertraulichkeit

hinzu; seine Gewohnheit, den Sinn einer Gestalt durch eine einzige

Bewegung auszudrücken, gemahnt Binyon an Daumier. Korins höchste

Leistungen sind gewisse Lackschachteln von klassischem Rufe, dekoriert

mit Zinn und Perlmutter. Seine Themen sind die denkbar einfachsten:

ein belaubter Zweig, ein Tempeltor und ein Föhrenwäldchen, alles nur

abgekürzt und sinnbildlich gegeben. Um eine Vorstellung von Korins

Kunst zu geben, ist hier nach der Tafel in Binyons Buch der berühmte

Wellen-Schirm im Museum zu Boston abgebildet. Zu einer Zeit des größten

Luxus lebend, war er selbst als Verschwender berüchtigt. Er fand Ver-

gnügen daran, neue Dekorationen für die Gewänder schöner Frauen zu ent-

werfen, und konnte ganze Tage damit verbringen, in seinem mit den

kostbarsten Pflanzen angefüllten Garten der Entfaltung der Knospen und

dem Blätterfall zuzusehen.

Der langsame, allmähliche, aber stetige Niedergang der chine-

sischen Kunst während der Ming-Periode setzte sich im XVIII. Jahrhundert

fort und scheint bis auf den heutigen Tag anzuhalten. Über die Maler

der gegenwärtigen Dynastie wissen wir nur wenig, doch ist zu sagen,

daß die Landschaftsschule des Südens vorherrscht und in ihr der so-

genannte literarische Stil, der geistvolle und flüchtige Skizzen eines

gebildeten Amateurs höher stellt als die vollendetste technische Meister-

schaft. Bewunderung der Malerei der Vergangenheit ist hier zu unfrucht-

barster, selbstmörderischer Götzendienerei erstarrt. Am Schlüsse der

Ming-Periode kamen chinesische Künstler, die sich der tatarischen

Herrschaft nicht unterwerfen wollten, nach Japan, wo sie gastfreundlich

empfangen wurden und wo das Studium der chinesischen Klassiker mit

neuerwachter Begeisterung wieder aufgenommen ward. Der bedeutendste

unter diesen Malern ist Chen Nan-P'ing, der 1731 nach Nagasaki, dem

einzigen damals für Fremde zugänglichen Hafen des Landes, kam und

von Einflüssen des europäischen Realismus nicht frei sein soll. In Yedo

erstarb die offizielle Kunst am Hofe der Shogune in Routine und

akademischen Formeln. Verachtet von den schwächlichen Vertretern

einer alten großen Tradition und streng von ihnen geschieden, stellen

die Meister des Ukiyoye, Maler und Zeichner von farbigen Holz-

schnitten, das Leben des Volkes und das volkstümliche Schauspiel dar.

Aber nicht die Maler von Yedo waren es, die sich der chinesischen

Richtung anschlössen, sondern die von Kioto. Unter diesen ist Maru-

yama Okio (* 1733) der berühmteste, wenngleich gerade er das meiste

und Beste aus sich selbst geschöpft hat. Er kopierte mit dem Pinsel

europäische Kupferstiche und wegen der Schärfe seines Blickes, seines

vornehmen Geschmackes und seiner kühlen Objektivität vergleicht ihn

Binyon mit Velazquez. TaniBuncho (1768—1840) wußte die Gefühls-

romantik der chinesischen Südschule mit dem kraftvollen, männlichen

neuen dekorativen Stil. Als Maler gehörte er zwar der Tosa-Schule an,

seinen Ruhm aber erwarb er sich als Lackierer und Kalligraph. In seinen

Lackarbeiten schuf er durch Anwendung von Blei, Zinn und Perlmutter

einen neuen Stil. Sein Freund Sotatsu, mit dem er oft gemeinsam an

einem Rollbild arbeitete, indem er zu dessen Malerei seine wundervollen

Schriftzüge hinzufügte, ist einer der größten Blumenmaler Japans und

gleichfalls ein technischer Neuerer: er mischte Gold zu seiner chine-

sischen Tusche und wußte so Grau und Schwarz einen eigentümlichen,

geheimnisvollen Glanz zu verleihen. Sotatsus Ruhm wurde durch Korin

(frühestens 1661 geboren) überschattet, der einer der wenigen in Europa

bekannten Maler ist, bekannt freilich mehr durch Imitationen als durch

Originale. Er ist vielleicht der japanischeste aller japanischen Maler und

sicherlich eines der größten dekorativen Genies aller Zeiten und Länder.

Nun ist freilich japanische und europäische Dekoration etwas himmel-

weit voneinander Verschiedenes. Dekoration ist immer durch Architektur

bedingt. Japanische Architektur aber ist wieder etwas ganz anderes als

europäische. Sie ist eher eine Gruppe von Formen als eine einzelne

Form. In Japan kommt die gesamte landschaftliche Umgebung eines

Gebäudes mehr in Betracht als dieses allein. Die japanische Architektur

ist sozusagen als Landschaft konzipiert, und während unsere Architektur

durch Massivität und Konzentration wirkt und so den dekorativen

Zeichner auf Strenge und Symmetrie hinweist, verleitet die scheinbar der

Natur entwachsene Leichtigkeit eines japanischen Baues zu Zartheit und

Naturalismus in der Dekoration. Die europäische Dekoration kann der

Geometrie und Symmetrie als Grundlage kaum entbehren, der Japaner

liebt es, eine Lackschachtel mit einer mondbeschienenen Landschaft,

mit wilden Gänsen zu schmücken, die am Abendhimmel hinstreichen.

In Europa hat sich eben die Malerei seit der Renaissance zu sehr mit

dem Probleme der Raumvertiefung und der körperlichen Rundung befaßt,

so daß, zum großen Teile wenigstens, Malerei und Dekoration ihren

ursprünglichen Zusammenhang eingebüßt haben. In Japan brauchte

eine solche Scheidung schon darum nicht stattzufinden, weil die Malerei

niemals den Schlagschatten zuließ und Illusion niemals anstrebte. So

kann die japanische Dekoration Geometrie und Symmetrie missen und

sich auf die nämlichen subtilen Gesetze des Gleichgewichtes gründen,

denen sich etwa auch die europäische Malerei unterwirft. Daß die

japanische Dekoration nicht bloß, wie oft verlautet, hübsche Willkür und

Unregelmäßigkeit ist, sondern nicht weniger auf Überlegung als auf

Geschmack beruht, geht schon aus dem Nationalkult des ike-bana, des

Blumenarrangements, hervor, der beweist, wie intensiv die Japaner das

Gleichgewicht des Pflanzenwuchses studiert haben. Korin nun fügt, wie

Binyon sagt, zu Unverwüstlichkeit, Klarheit und Zartheit, den spezifi-

schen Eigenschaften des Japaners und seiner Kunst, noch freie Kühn-

heit, fast anmaßende Heiterkeit und herausfordernde Vertraulichkeit

hinzu; seine Gewohnheit, den Sinn einer Gestalt durch eine einzige

Bewegung auszudrücken, gemahnt Binyon an Daumier. Korins höchste

Leistungen sind gewisse Lackschachteln von klassischem Rufe, dekoriert

mit Zinn und Perlmutter. Seine Themen sind die denkbar einfachsten:

ein belaubter Zweig, ein Tempeltor und ein Föhrenwäldchen, alles nur

abgekürzt und sinnbildlich gegeben. Um eine Vorstellung von Korins

Kunst zu geben, ist hier nach der Tafel in Binyons Buch der berühmte

Wellen-Schirm im Museum zu Boston abgebildet. Zu einer Zeit des größten

Luxus lebend, war er selbst als Verschwender berüchtigt. Er fand Ver-

gnügen daran, neue Dekorationen für die Gewänder schöner Frauen zu ent-

werfen, und konnte ganze Tage damit verbringen, in seinem mit den

kostbarsten Pflanzen angefüllten Garten der Entfaltung der Knospen und

dem Blätterfall zuzusehen.

Der langsame, allmähliche, aber stetige Niedergang der chine-

sischen Kunst während der Ming-Periode setzte sich im XVIII. Jahrhundert

fort und scheint bis auf den heutigen Tag anzuhalten. Über die Maler

der gegenwärtigen Dynastie wissen wir nur wenig, doch ist zu sagen,

daß die Landschaftsschule des Südens vorherrscht und in ihr der so-

genannte literarische Stil, der geistvolle und flüchtige Skizzen eines

gebildeten Amateurs höher stellt als die vollendetste technische Meister-

schaft. Bewunderung der Malerei der Vergangenheit ist hier zu unfrucht-

barster, selbstmörderischer Götzendienerei erstarrt. Am Schlüsse der

Ming-Periode kamen chinesische Künstler, die sich der tatarischen

Herrschaft nicht unterwerfen wollten, nach Japan, wo sie gastfreundlich

empfangen wurden und wo das Studium der chinesischen Klassiker mit

neuerwachter Begeisterung wieder aufgenommen ward. Der bedeutendste

unter diesen Malern ist Chen Nan-P'ing, der 1731 nach Nagasaki, dem

einzigen damals für Fremde zugänglichen Hafen des Landes, kam und

von Einflüssen des europäischen Realismus nicht frei sein soll. In Yedo

erstarb die offizielle Kunst am Hofe der Shogune in Routine und

akademischen Formeln. Verachtet von den schwächlichen Vertretern

einer alten großen Tradition und streng von ihnen geschieden, stellen

die Meister des Ukiyoye, Maler und Zeichner von farbigen Holz-

schnitten, das Leben des Volkes und das volkstümliche Schauspiel dar.

Aber nicht die Maler von Yedo waren es, die sich der chinesischen

Richtung anschlössen, sondern die von Kioto. Unter diesen ist Maru-

yama Okio (* 1733) der berühmteste, wenngleich gerade er das meiste

und Beste aus sich selbst geschöpft hat. Er kopierte mit dem Pinsel

europäische Kupferstiche und wegen der Schärfe seines Blickes, seines

vornehmen Geschmackes und seiner kühlen Objektivität vergleicht ihn

Binyon mit Velazquez. TaniBuncho (1768—1840) wußte die Gefühls-

romantik der chinesischen Südschule mit dem kraftvollen, männlichen